Дыхательная, пищеварительная и нервная системы человека

Дыхательная система человека выполняет жизненно важную функцию газообмена, доставки в организм кислорода и выведения углекислого газа.

Она состоит из полости носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов.

В районе глотки происходит соединение ротовой и носовой полостей. Функции глотки: продвижение пищи из полости рта в пищевод и проведение воздуха из полости носа (или рта) в гортань. В глотке пересекаются дыхательные и пищеварительные пути.

Гортань соединяет глотку с трахеей и содержит голосовой аппарат.

Трахея – хрящевая трубка длиной около 10-15 см. Для того чтобы пища не попадала в трахею при ее входе располагается так называемая небная завеса. Ее назначение перекрывать путь в трахею каждый раз при проглатывании пищи.

Легкие состоят из бронхов, бронхиол и альвеол, окруженных плевральным мешком.

Каким образом происходит газообмен?

Во время вдоха воздух втягивается в нос, в полости носа воздух очищается и увлажняется, далее идет вниз через гортань в трахею. Трахея разделяется на две трубочки – бронхи. По ним воздух попадает в правое и левое легкие. Бронхи разветвляются на множество мельчайших бронхиол, которые заканчиваются альвеолами. Через тонкие стенки альвеол кислород попадает в кровеносные сосуды. Здесь начинается малый круг кровообращения. Кислород подхватывает гемоглобин, который содержится в эритроцитах и насыщенная кислородом кровь отправляется из легких в левую часть сердца. Сердце выталкивает кровь в кровеносные сосуды, начинается большой круг кровообращения, откуда по артериям кислород распределяется по телу. Как только кислород из крови израсходуется, кровь по венам поступает в правую часть сердца, заканчивается большой круг кровообращения, и оттуда – обратно в легкие, заканчивается малый круг кровообращения. При выдохе углекислый газ удаляется из организма.

С каждым вдохом в легкие попадает не только кислород, но и пыль, микробы и другие инородные объекты. На стенках бронхов располагаются крохотные ворсинки, которые задерживают пыль и микробы. В стенках дыхательных путей специальные клетки производят слизь, которая помогает очищать и смазывать эти ворсинки. Загрязненная слизь выводится через бронхи наружу и откашливается.

Дыхательные йогические техники направлены на очищение легких и на увеличение их объема. Например, Ха-выход, ступенчатые выдохи, пробивание и простукивание легких, полное йоговское дыхания: верхнее ключичное, реберное или грудное и диафрагмальное или брюшное. Считается что брюшное дыхание более «правильное и полезное» для здоровья человека. Диафрагма – это куполообразное мышечное образование, которое отделяет грудную клетку от брюшной полости и тоже участвует в дыхании. При вдохе диафрагма уходит вниз происходит наполнение нижней части легких, при выдохе диафрагма поднимается. Почему диафрагмальное дыхание правильное? Во-первых, задействуется большая часть легких, во-вторых, происходит массаж внутренних органов. Чем больше мы наполняем легкие воздухом, тем более активно насыщаем кислородом ткани нашего организма.

Пищеварительная система.

Основные отделы пищеварительного канала: ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка и толстая кишка, печень и поджелудочная железа.

Пищеварительная система выполняет функции механической и химической обработки пищи, всасывания переваренных белков, жиров и углеводов в кровь и лимфу и выделения непереваренных веществ из организма.

Можно описать этот процесс по-другому: пищеварение — это потребление энергии содержащейся в продуктах с целью увеличения или скорее поддержание своей собственной постоянно уменьшающейся энергии на определенном уровне. Освобождение энергии из продуктов происходит в процессе расщепления пищи. Вспоминаем лекции Марвы Вагаршаковны Оганян, понятие фитокалорий, в каких продуктах содержится энергия, в каких отсутствует.

Вернемся к биологическому процессу. В ротовой полости пища размельчается, смачивается слюной, и затем поступает в глотку. Через глотку и пищевод, который проходит через грудную клетку и диафрагму измельченная пища попадает в желудок.

В желудке пища смешивается с желудочным соком, активными компонентами которого является соляная кислота и пищеварительные ферменты. Пептин расщепляет белки до аминокислот, которые сразу через стенки желудка всасываются в кровь. В желудке пища находится 1,5-2 часа, где под действием кислой среды размягчается и растворяется.

Следующий этап: частично переваренная пища попадает в отдел тонкого кишечника – двенадцатиперстную кишку. Здесь, напротив среда щелочная, пригодная для переваривания и расщепления углеводов. В двенадцатиперстную кишку проходит проток от поджелудочной железы, которая выбрасывает панкреатический сок, и проток от печени, которая выбрасывает желчь. Именно в этом отделе пищеварительной системы под воздействием панкреатического сока и желчи происходит переваривание пищи, а не в желудке как многие думают. В тонкой кишке происходит основной объём всасывания питательных веществ через кишечную стенку в кровь и в лимфу.

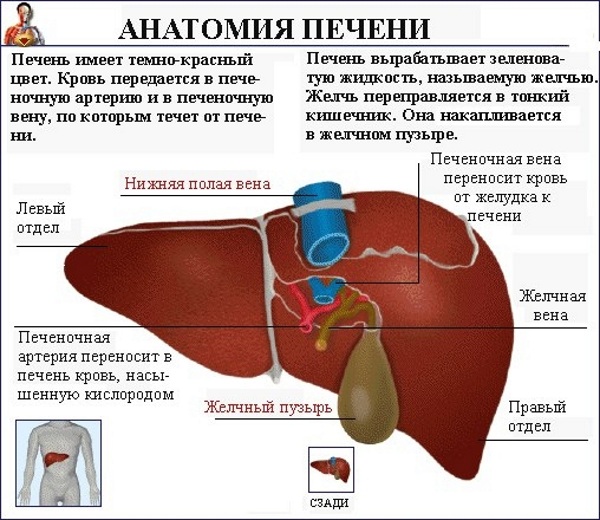

Печень. Барьерная функция печени очищать кровь из тонкого кишечника, так вместе с полезными для организма веществами всасываются и не полезные, такие как: алкоголь, лекарственные препараты, токсины, аллергены и т.д., или более опасные: вирусы, бактерии, микробы.

Печень является главной «лабораторией» расщепле¬ния и синтеза большого количества органических веществ, можно сказать, что печень — это своеобразная кладовая питательных веществ организма, а также химическая фабрика, «вмонтированная» между двумя системами — пищеварения и кровообращения. Разбалансировка в действии этого сложного механизма является причиной многочисленных заболеваний пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы. Существует самая тесная связь системы пищеварения, печени и кровообращения. Завершают пищеварительный тракт толстая и прямая кишка. В толстой кишке происходит в основном всасывание воды и формирование из пищевой кашицы (химуса) оформленного кала. Через прямую кишку все не нужное из организма удаляется.

Нервная система

К нервной системе относятся головной и спинной мозг, а также нервы, нервные узлы, сплетения. Все выше перечисленное преимущественно состоит из нервной ткани, которая:

способна возбуждаться под влиянием раздражения из внутренней или внешней для организма среды и проводить возбуждение в виде нервного импульса к различным нервным центрам для анализа, а затем передавать выработанный в центре «приказ» исполнительным органам для выполнения ответной реакции организма в форме движения (перемещения в пространстве) или изменения функции внутренних органов.

Головной мозг — часть центральной системы, находящаяся внутри черепа. Состоит из ряда органов: большого мозга, мозжечка, ствола и продолговатого мозга. У каждого отдела мозга свои функции.

Спинной мозг – образует распределительную сеть центральной нервной системы. Лежит внутри позвоночного столба, и от него отходят все нервы, образующие периферическую нервную систему.

Периферические нервы — представляют собой пучки, или группы волокон, передающих нервные импульсы. Они могут быть восходящими, т.е. передают ощущения от всего тела в центральную нервную систему, и нисходящими, или двигательными, т.е. доводят команды нервных центров до всех участков организма.

Некоторые компоненты периферической системы имеют отдаленные связи с центральной нервной системой; они функционируют при весьма ограниченном контроле со стороны ЦНС. Эти компоненты работают самостоятельно и составляют автономную, или вегетативную нервную систему. Она управляет работой сердца, легких, кровеносных сосудов и других внутренних органов. Пищеварительный тракт имеет свою собственную внутреннюю вегетативную систему.

Анатомической и функциональной единицей нервной системы является нервная клетка — нейрон. Нейроны имеют отростки, с помощью которых соединяются между собой и с иннервируемыми образованиями (мышечными волокнами, кровеносными сосудами, железами). Отростки нервной клетки имеют разное функциональное значение: некоторые из них проводят раздражение к телу нейрона – это дендриты, и только один отросток – аксон — от тела нервной клетки к другим нейронам или органам. Отростки нейронов окружены оболочками и объединены в пучки, которые и образуют нервы. Оболочки изолируют отростки разных нейронов друг от друга и способствуют проведению возбуждения.

Раздражение воспринимается нервной системой через органы чувств: глаза, уши, органы обоняния и вкуса, и специальные чувствительные нервные окончания — рецепторы, расположенные в коже, внутренних органах, сосудах, скелетных мышцах и суставах. Они передают сигналы через нервную систему в головной мозг. Головной мозг анализирует передаваемые сигналы и формирует ответную реакцию.

Устройство пищеварительной системы. Анатомический атлас

Пищеварительная система составляет собой ряд органов, работающих сообща для преобразования пищи в энергию и главные питательные вещества, обеспечивая организм человека питанием. Питание осуществляется благодаря длинной трубке внутри организма, известную как желудочно-кишечный тракт. Он состоит из тонкого кишечника и толстой кишки, пищевода, ротовой полости, глотки и желудка. В дополнение к желудочно-кишечному тракту, есть ряд важных дополнительных органов, помогающих организму человека переваривать пищу … [Читайте ниже]

[Начало сверху] … но не имеют продуктов питания, проходящих через них. Вспомогательные пищеварительные органы включают: поджелудочную железу, язык, печень, зубы, слюнные железы, желчный пузырь. Для достижения цели — обеспечения энергией и питательными веществами тела, есть 6 основных функций пищеварительной системы: прием пищи, пищеварение, абсорбция, экскреция, секреция, смешение и движение.

Рот

Еда начинает свой путь в полости рта, также известную как ротовая полость. Внутри рта много аксессуарных органов, которые помогают в переработке пищи — слюнные железы, язык и зубы. Зубы измельчают пищу, которая обрабатывается слюной, прежде чем язык и прочие мышцы протолкнут пищу в глотку.

Зубы.

Это 32 мелких, твердых органа. Каждый зуб состоит из дентина и покрыт эмалью — наиболее прочным веществом организма. Зубы представляют собой живые органы, имеющие кровеносные сосуды, нервы в мягкой области. Зубы предназначены для измельчения пищи на мелкие куски.

Язык

Он расположен в нижней части рта, сзади зубов. Это орган небольшого размера, имеющий несколько пар мышц, которые покрыты тонким слоем бугристой кожи. Поверхность языка имеет много губчатых сосочков, служащих для захвата пищи. Вкусовые рецепторы, находящиеся на поверхности языка, распознают молекулы вкуса и передают к нервам языка, а следом к мозгу, информацию о вкусе. Язык также способствует продвижению еды в заднюю часть рта для её проглатывания.

Слюнные железы.

Вокруг полости рта находится три комплекта слюнных желез. Это вспомогательные органы, производящие водянистую секрецию — слюну. Она увлажняет пищу и активизирует переваривание углеводов. Также, слюна используется для смазки пищи для того, чтобы она свободно проходила внутрь.

Глотка

Глотка — воронкообразная трубка, объединённая с задней частью рта. Она отвечает за прохождение пищи изо рта в пищевод. Так как воздух из носа проходит через глотку к гортани и поступает в легкие, то в системе дыхания её роль тоже не второстепенна. Глотка выполняет 2 важные функции: содержит надгортанник, который действует как переключатель для распределения пищи в пищевод и в гортань воздуха.

Пищевод

Представляет из себя трубку, соединяющую глотку с желудком, является частью желудочно — кишечного тракта. Он переносит пережёванную и проглоченную пищу в своей полости.

На нижнем конце пищевода находится мышечное кольцо, называемое нижним пищеводным сфинктером. Функция этого сфинктера -закрывать конец пищевода и закупоривать пищу в желудке.

Желудок

Он является мышечным мешком, расположенным на левой стороне брюшной полости, под диафрагмой. В среднем, желудок человека размером с два кулака, помещенных рядом друг с другом. Этот орган действует как главный резервуар для хранения пищи, поэтому, становится возможным переварить большое количество пищи. В желудке также присутствует соляная кислота и ферменты, которые ускоряют переваривание пищи, которое началась ещё во рту.

Тонкая кишка

Представляет длинный тонкий тяж, около 2,5 сантиметров в диаметре и около 3 метров в длину, является частью нижнего отдела ЖКТ. Она расположена ниже желудка и занимает значительное пространство в брюшной полости.

Весь тонкий кишечник закручивается в виде шланга, полного складок и гребней, которые используются для улучшения переваривания и усвоения полезных веществ.

Когда пища покидает тонкий кишечник, большинство всех питательных веществ извлекаются из пищи.

Печень и желчный пузырь

Треугольный вспомогательный орган пищеварительной системы, находящийся справа от желудка, ниже диафрагмы и имеющая выход в тонкую кишку. Она весит около 1,3 килограмма и является вторым по величине органом человеческого организма.

Печень выполняет различные функции, но основная — участие в пищеварении — производство желчи и её секреция в тонкую кишку.

Желчный пузырь

Представляет собой небольшой грушевидный орган, расположенный сзади печени.

Он используется для хранения и утилизации избыточной желчи из тонкой кишки для повторного использования при переваривании пищи.

Поджелудочная железа

Большая железа, расположенная позади желудка. Это примерно 15 сантиметровый, кусок змеевидной формы, с «головой», сообщающейся с двенадцатиперстной кишкой и её «хвостом», уходящим к левой стенке брюшной полости. Поджелудочная железа производит ферменты в тонкую кишку, чтобы реализовать химическое переваривание пищи.

Толстая кишка

В виде длинной трубки около 6 сантиметров в диаметре и около 150 см. в длину. Она находится ниже желудка и простирается вокруг верхней и боковой линии тонкой кишки. Толстая кишка впитывает воду и содержит большое количество симбиотических бактерий, которые участвуют в переработке отходов, чтобы извлечь дополнительные питательные вещества. Фекалии из толстой кишки удаляются из тела через анальный канал.

Функции желудка, желчного пузыря и поджелудочной железы, кишечника

Пищеварительная система отвечает за принятие целых продуктов и превращение их в энергию и питательные вещества, чтобы позволить телу функционировать, расти и самовосстанавливаться. Шесть первичных процессов пищеварительной системы включают в себя: прием пищи, секреция жидкости и пищеварительных ферментов, смешивание и перемещение пищи и отходов через тело, переваривание пищи на более мелкие куски, поглощение питательных веществ и выведение отходов.

Поступление пищи внутрь организма

Первая функция пищеварительной системы — потребление пищи. Рот отвечает за эту функцию, так как он является отверстием, через которое вся пища попадает в организм. Рот и желудок также ответственны за хранение пищевых продуктов, на время их переваривания. Эти емкости позволяют организму питаться несколько раз каждый день и глотать больше пищи, чем он может обработать за один раз.

Секреция

В течение дня, пищеварительная система секретирует около 7 литров жидкости. Эти жидкости включают в слюну, мокроту, соляную кислоту, ферменты и желчь. Слюна смачивает сухую пищу и содержит слюнную амилазу — пищеварительный фермент, который начинает переваривание углеводов. Слизистая служит в качестве защитного барьера и смазки желудочно — кишечного тракта. Соляная кислота помогает переваривать пищу химически и защищает организм, убивая бактерии, присутствующие в пище. Ферменты — крошечные биохимические машины, которые разбирают крупные макромолекулы, такие как белки, углеводы и липиды на более мелкие компоненты. Наконец, желчь используется для эмульгирования большой массы липидов в крошечные шарики для легкого пищеварения.

Смешивание и движение

Пищеварительная система использует 3 основных процесса для перемещения и смешивания продуктов питания:

Глотание.

Глотание — процесс использования гладких и скелетных мышц в полости рта, языка и глотки, для подталкивания пищи изо рта, через глотку в пищевод.

Перистальтика.

Перистальтика — мышечные волнообразные сокращения, которые проходят по длине желудочно — кишечного тракта, перемещая частично переваренную пищу на небольшое расстоянии вниз тракта.

Сегментация.

Сегментация происходит только в тонком кишечнике в виде коротких отрезков сокращения кишечника. Сегментация помогает увеличить поглощение питательных веществ путем смешивания пищи и увеличения соприкосновения со стенками кишечника.

Переваривание.

Это процесс превращения больших кусков пищи в её составные химические вещества. Механическое пищеварение — физическое разрушение крупных кусков пищи на более мелкие куски. Этот режим пищеварения начинается с пережевывания пищи зубами и продолжается с мускульным перемешиванием пищи в желудке и кишечнике.

Желчь, вырабатываемая печенью также используется, чтобы механически разбить жиры на более мелкие глобулы. В то время как пища механически переваривается, она также химически перевариваются — более крупные и более сложные молекулы разбиваются на более мелкие молекулы, которые легче впитываются. Химическое пищеварение начинается во рту с расщепления сложных углеводов на простые углеводы слюнной амилазой. Ферменты и кислоты в желудке продолжают химическое переваривание, но большая часть химического пищеварения происходит в тонком кишечнике, благодаря действию поджелудочной железы.

Поджелудочная железа секретирует невероятно сильный пищеварительный коктейль, известный как панкреатический сок, который способен к перевариванию липидов, углеводов, белков и нуклеиновых кислот. К тому времени, когда еда покинула двенадцатиперстную кишку, она была расщеплена до её химических строительных блоков — жирных кислот, аминокислот, моносахаридов и нуклеотидов.

Поглощение

После расщепления еды до мономеров, она готова для поглощения телом. Поглощение начинается в желудке с простых молекул, как вода и спирт, они поглощаются непосредственно в кровоток. Наиболее интенсивное поглощение происходит в стенках тонкой кишки, которые плотно сложенны, чтобы максимизировать площадь соприкосновения с переваренной пищи. Мелкие кровеносные и лимфатические сосуды в стенке кишечника подбирают молекулы и несут их к остальной части тела. Толстая кишка также участвует в поглощении воды и витаминов группы В и К, прежде чем фекалии покинули тело.

Экскреция

Последней функцией пищеварительной системы является выведение отходов в процессе, известном как дефекации. Дефекация удаляет неперевариваемые вещества из организма, так что они не накапливаются внутри кишечника. Сроки дефекации контролируется на добровольной основе сознательной частью мозга, но должны быть выполняемыми на регулярной основе, чтобы предотвратить накапливание перевариваемых материалов.

Пищеварительная система

Пищеварение тесно связано со всеми без исключения процессами и отправлениями нашего тела. Нормальное функционирование пищеварительной системы обеспечивает устойчивый состав внутренней среды (гомеостаз), поддерживает обмен веществ на оптимальном уровне, и это является важным условием благополучия организма, его здоровья.

Пищеварение тесно связано со всеми без исключения процессами и отправлениями нашего тела. Нормальное функционирование пищеварительной системы обеспечивает устойчивый состав внутренней среды (гомеостаз), поддерживает обмен веществ на оптимальном уровне, и это является важным условием благополучия организма, его здоровья.

Нарушение любого звена пищеварения неизбежно отражается на состоянии организма в целом. Нередко причины нарушения не осознаются, ощущаются только следствия, зачастую связанные с деятельностью других физиологических систем и прежде всего сердечно-сосудистой системы, например когда в результате неправильного питания развиваются атеросклеротические изменения кровеносных сосудов.

Пищеварение — сложный комплекс ферментативных и физико-химических процессов усвоения пищи, благодаря которым пищевые вещества, поступившие в ротовую полость и желудочно-кишечный тракт, расщепляются до простых водорастворимых соединений, всасываются в кровь и переносятся в клетки и ткани.

О строении и функциях органов пищеварительной системы.

Переработка пищи начинается уже в полости рта. Рецепторы ротовой полости (вкусовые, тактильные, температурные) «оценивают» качество пищи, ее вкус, консистенцию, температуру. Хотя пища находится во рту непродолжительное время, это имеет большое влияние на процесс пищеварения в желудке и тонкой кишке. Пищевые вещества раздражают рецепторы языка, импульсы от которых доходят до пищевого центра, расположенного на различных уровнях головного мозга: в продолговатом мозге, гипоталамусе и в коре больших полушарий. При этом возбудимость пищевого центра повышается, в результате чего рефлекторно активизируется секреция слюнных, желудочных и поджелудочной желез.

Слюна является первой пищеварительной жидкостью, первым «реактивом», обрабатывающим пищевые вещества. Она выполняет разнообразные функции, увлажняет и пропитывает сухую пищу. Содержащееся в ней слизистое вещество (муцин) обволакивает пищевой комок, и это создает благоприятные условия для скольжения пищи по пищеводу. Слюна содержит значительное количество амилазы — фермента, принимающего участие в переваривании углеводов, а также ферменты, расщепляющие белки. Все они активны только при щелочной или нейтральной реакции среды. Поэтому кислый желудочный сок прекращает их действие. Но, тем не менее, их влияние продолжается некоторое время в желудке, потому что пищевой комок не сразу пропитывается желудочным соком.

Слюна обладает бактерицидными (убивающими микробы) свойствами. Она предупреждает развитие кариеса зубов благодаря присутствию в ней фермент лизоцима. У человека слюноотделение связано и с речевой функцией: слюна обеспечивает во время речи увлажнение слизистой оболочки ротовой полости (установлено, что слюноотделение сопровождает даже акт письма). В течение суток выделяется от 0,5 л до 2 л слюны.

Для обеспечения полноценной химической переработки пищевых веществ в желудке необходимо хорошо размельчить пищу зубами. Жевание возбуждает слюнную и желудочную секрецию. Благодаря ему пища перемешивается со слюной, что облегчает не только проглатывание пищевого комка, но и переваривание углеводов и белков. Таким образом, жевательные движения увеличивают воздействие слюны и способствуют быстрейшему формированию комка, готового к проглатыванию. Поступление в желудок плохо пережеванной пищи отрицательно сказывается на ее обработке и усвояемости и может быть одной из причин развития заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Как только пищевой комок достигает входа в глотку, рефлекторно возникают глотательные движения. В акте глотания участвует большое количество мышц (языка, мягкого неба, глотки и др.). Этот сложный и согласованный процесс является полупроизвольным, полурефлекторным актом, он регулируется центром глотания, расположенным в продолговатом мозге.

При поступлении пищи в пищевод происходит волнообразное сокращение его мышц, проталкивающее пищевой комок в желудок. Вне приема пищи вход в желудок со стороны пищевода закрыт, но когда пища проходит по пищеводу и растягивает его, вход в желудок рефлекторно открывается. В нормальных условиях после попадания пищи в желудок вход в него сразу закрывается, и поэтому содержимое желудка не может попасть обратно в пищевод. Однако при некоторых заболеваниях пищеварительного тракта вход в желудок в период переваривания пищи может периодически открываться, и в таких случаях кислое содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. Это вызывает ощущение изжоги. Чаще такое явление наблюдаётся при хроническом гастрите, но бывает и при неврозе.

Желудок взрослого человека расположен непосредственно под диафрагмой и имеет в среднем 15—18 см в длину и 12—14 см в поперечнике. Максимальный объем полости здорового желудка — около 3 л, при пустом желудке он сокращается до 50 мл.

Желудочный сок является вторым «реактивом», изливающимся на пищевую массу. В сутки у человека, питающегося обычной смешанной пищей, выделяется около 2—2,5 л желудочного сока — бесцветной жидкости без всякого запаха. Железы желудка отличаются от других пищеварительных желез своей уникальной способностью вырабатывать соляную кислоту, которая является основным компонентом желудочного сока. Она выполняет многочисленные функции: кислая реакция желудочного сока вызывает набухание белков, способствует створаживанию молока. Кроме соляной кислоты, в желудочном соке находятся многочисленные органические и неорганические компоненты (кислые, фосфаты, угольная кислота, хлориды, ионы кальция, натрия, магния).

Благодаря высокой концентрации соляной кислоты, а также особым веществам, вырабатываемым слизистой оболочкой желудка, желудочный сок обладает способностью уничтожать болезнетворные микробы, попавшие в желудок, или задерживать их рост.

Переваривание белков происходит в желудке с помощью ферментов — пепсина и гастриксина, расщепляющих белки на более простые соединения.

Желудочный сок содержит также небольшое количество ферментов, способствующих перевариванию жиров. Кроме соляной кислоты и ферментов, желудочные клетки вырабатывают особую слизь, называемую муцином, имеющую очень большое значение для нормальной работы желудка. Муцин выполняет важную защитную роль — из него формируется двухслойный слизистый барьер,выстилающий внутреннюю поверхность желудка.Этот барьер обладает высокой клейкостью, вязкостью и препятствует непосредственному контакту содержимого желудка с его оболочкой. Слизистый барьер тормозит действие пепсина и нейтрализует соляную кислоту. Все это защищает слизистую оболочку желудка от самопереваривания, а также от механических и химических ее повреждений.

Естественными возбудителями деятельности желудочных желез являются пищевые вещества.

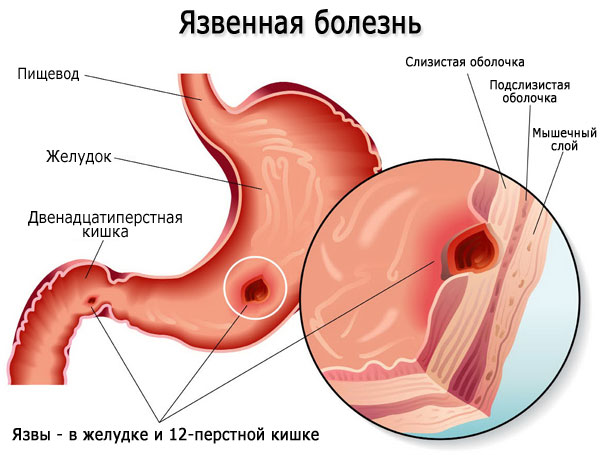

У человека при приеме пищи вырабатывается устойчивый стереотип секреторной реакции. Поэтому резкое изменение пищевого режима, а также неправильное питание (беспорядочный прием пищи, переедание, еда наспех, плохое разжевывание пищи, злоупотребление алкоголем, никотином, лекарственными веществами и т. п.) могут привести к развитию патологических состояний желудка, сначала функциональных (в виде чрезмерного увеличения или уменьшения секреции и изменения ее состава), затем органических, проявляющихся разнообразными изменениями слизистой оболочки желудка вплоть до развития язвы.

Состав и качество желудочного сока отражают привычный тип питания человека.

Так, при употреблении преимущественно растительной пищи желудочный сок приобретает более низкую кислотность, чем при смешанном питании. Наоборот, преимущественно мясная диета приводит к усилению желудочной секреции и значительному повышению кислотности желудочного сока.

И. П. Павловым в опытах на собаках был изучен характер желудочной секреции, вызываемой разными пищевыми веществами. Он установил, что желудочный сок начинает вырабатываться еще до того, как пища попадает в рот. Это так называемый аппетитный или «запальный» сок; поступление в полость желудка этого сока вызывается видом и запахом пищи, а также звуками, связанными с ее приготовлениями. В этом случае нервные импульсы, идущие от глаз, носа, ушей, играют роль пускового механизма выделения желудочного сока, заранее подготавливая желудок к перевариванию пищи.

По мнению И. П. Павлова, сильный аппетит всегда означает обильное отделение пищеварительных соков с самого начала еды. «Аппетит есть сок»,— писал он в «Лекциях по физиологии пищеварения».— «Нет аппетита, нет и этого начального сока; возвратить аппетит человеку — значит дать ему большую порцию хорошего сока в начале еды». Когда пищевая масса попадает в желудок, это еще более усиливает образование желудочного сока.

Самым эффективным возбудителем сокоотделения служит белковая пища животного и растительного происхождения.

Процессы переваривания белков протекают главным образом в зоне контакта стенки желудка с пищей, т. е. в поверхностных слоях пищевого комка. Эти слои по мере их переваривания и разжижения сдвигаются к выходу из желудка, где происходят их тщательное перемешивание и окончательное размельчение перед выходом в двенадцатиперстную кишку. Очередные порции пищи, поступая в желудок, располагаются послойно в виде воронок или конусов, вложенных один в другой. Таким образом, ранее съеденные порции пищи располагаются ближе к стенкам желудка, поэтому они перевариваются в первую очередь и быстрее переходят в двенадцатиперстную кишку.

Поскольку в центре желудка пища не перемешивается, внутри пищевого комка довольно длительное время сохраняется нейтральная или даже слабощелочная реакция. Это создает условия для продолжения переваривания углеводов, начавшегося в ротовой полости.

В тех случаях, когда во время приема пищи употребляются одни углеводы, благодаря послойному расположению пищевых порций половина их переваривается уже в желудке. Прием же углеводов совместно с белками еще более улучшает усвоение углеводов, так как белки отчасти нейтрализуют соляную кислоту желудочного сока, что способствует более полному перевариванию в желудке углеводов. В то же время в течение первых двух часов после приема пищи в желудке переваривается только 10 % белков от их исходного количества. Это объясняется тем, что переваривание белков происходит только в тонком поверхностном слое пищевого комка, тогда как переваривание углеводов продолжается почти во всем его объеме.

Секреция желудочных желез хорошо приспособлена также к количеству и консистенции пищевых веществ. По мере увеличения объема поступающей в желудок пищи происходит усиление желудочной секреции. Однако это наблюдается только до определенного предела, за которым дальнейшее увеличение объема пищи уже не влияет на количество сока, так как достигнута максимальная секреторная способность желудка. В таких случаях пища задерживается в желудке, часть ее, не успевшая перевариться, начинает разлагаться.

Общее количество желудочного сока, его кислотность и другие показатели зависят и от степени измельчения пищи; Чем лучше пережевана пища, тем скорее происходит ее переваривание в желудке и тем быстрее она переходит в двенадцатиперстную кишку, освобождая таким образом желудок от выполнения лишней работы. Жидкая пища в нормальных условиях почти не задерживается в желудке, а сразу попадает в двенадцатиперстную кишку. Эвакуация же из желудка твердой пищи зависит от быстроты ее разжижения под влиянием желудочного сока и от скорости ее переваривания.

Время нахождения пищи в желудке имеет большое значение для последующего всасывания пищевых веществ в тонкой кишке, поскольку желудок является своего рода резервуаром, в котором пищевая кашица разводится до необходимой консистенции. Желудок ограждает тонкую кишку от чрезмерного потока веществ, которые могут нарушить ее нормальную деятельность и изменить состав крови. Кроме того, желудок регулирует поступление воды в тонкую кишку, предупреждая разжижение крови из-за чрезмерно быстрого всасывания воды в кишечнике.

Пустому желудку свойственны периодические движения (знакомые каждому по ощущению голода).Во время приема пищи они прекращаются, мышцы желудка расслабляются. Движения желудка в процессе пищеварения зависят от вида пищи. Грубая пища (ржаной хлеб, мясо) вызывает более сильные и длительные сокращения желудка, чем размельченная (полужидкие каши, мясной фарш). Первая фаза моторики длится от 20 мин до 1,5—2 ч. Во второй фазе сокращения желудка делаются более редкими. Благодаря перистальтическому сокращению мышц желудка происходят механическая обработка и смещение поверхностных слоев размельченного и химически обработанного содержимого желудка к входу в двенадцатиперстную кишку.

Пища покидает желудок через 3,5— 4,5 ч, так что при 3—4-разовом питании желудок человека к моменту очередного приема пищи бывает почти или совершенно пуст.

После выхода из желудка пищевая кашица подвергается действию ферментов сока поджелудочной железы, желчи и кишечного сока, вырабатываемого железами двенадцатиперстной и тонкой кишки. Пищеварительный сок поджелудочной железы богат ферментами, обеспечивающими переваривание белков, жиров и углеводов. Поджелудочная железа начинает функционировать через 1—3 мин после начала еды. В отличие от желудочной секреции наибольшее количество поджелудочного сока выделяется при приеме хлеба, несколько меньшее — мяса. На молоко же поджелудочная железа, как и желудок, реагирует минимальным сокоотделением.

Ферментный состав панкреатического сока (pancreas — латинское название поджелудочной железы) «художественно гармонирует» (по выражению И. П. Павлова) с количеством и качеством пищевых веществ, поступающих в тонкую кишку. Специальные исследования, в которых испытуемые в течение 1—3 нед получали пищу с повышенным содержанием жиров, или белков, или углеводов, показали, что в соке поджелудочной железы концентрация и соотношение ферментов изменяются соответственно преобладающему в рационе пищевому веществу. Активными возбудителями секреции поджелудочной железы являются разбавленные овощные соки, бульоны, различные органические кислоты (лимонная, яблочная, уксусная).

Деятельность поджелудочной железы не ограничивается выработкой составных частей пищеварительного сока. Ее функции гораздо шире. В ней образуются различные гормоны, в том числе инсулин, регулирующий концентрацию сахара в крови. На секреторную деятельность поджелудочной железы оказывают влияние гормоны гипофиза, щитовидной железы, надпочечников и кора больших полушарий. Так, у человека, находящегося в возбужденном состоянии, наблюдается снижение ферментативной активности поджелудочного сока, а в состоянии покоя — ее повышение.

При некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также при перегрузке пищевого рациона жирами «художественная гармония» исчезает: нарушается способность поджелудочной железы выделять сок соответственно пищевым веществам, поступающим в тонкую кишку. Такое же влияние оказывает недостаток белка в пищевом рационе.

Печень занимает совершенно особое положение среди всех органов пищеварительной системы. К печени по воротной вене (одной из самых крупных) притекает вся кровь, идущая от желудка, селезенки, поджелудочной железы, тонкого и толстого отделов кишечника. Таким образом, все продукты пищеварения из желудка и кишечника поступают прежде всего в печень — главную химическую лабораторию организма, где они подвергаются сложной обработке, и затем по печеночной вене переходят в нижнюю полую вену.

В печени происходит обезвреживание (дезинтоксикация) ядовитых продуктов распада белка и многих лекарственных соединений, а также продуктов жизнедеятельности микробов, обитающих в толстой кишке.

Продукт секреторной деятельности печени — желчь — принимает активное участие в процессе пищеварения. В состав желчи входят желчные, жирные кислоты, холестерин, пигменты, вода и различные минеральные вещества. Желчь поступает в двенадцатиперстную кишку через 5—10 мин после приема пищи. Желчеотделение продолжается несколько часов и прекращается с выходом из желудка последней порции пищи. Пищевой рацион отражается на количестве и качестве желчи: больше всего ее образуется при смешанном питании, а наиболее сильными физиологическими возбудителями выхода желчи в двенадцатиперстную кишку являются желтки, молоко, мясо, жиры и хлеб.

«Главная роль желчи — сменять желудочное переваривание на кишечное, уничтожая действие пепсина как опасного для ферментов поджелудочного сока агента и чрезвычайно благоприятствуя ферментам поджелудочного сока, в особенности жировому»; (И. П. Павлов).

Желчь играет важную роль в процессе всасывания каротина, витаминов D, Е, К и аминокислот. Она повышает тонус и усиливает перистальтику кишечника, главным образом двенадцатиперстной и толстой кишки, оказывает угнетающее действие на кишечную микробную флору, предупреждая развитие гнилостных процессов.

Печень участвует практически во всех видах обмена веществ: белковом, жировом, углеводном, пигментном, водном. Ее участие в белковом обмене выражается в синтезе альбумина (белка крови) и поддержании его постоянного количества в крови, а также в синтезе белковых факторов свертывающей и противосвертывающей систем крови (фибриногена, протромбина, гепарина и пр.). В печени происходит образование мочевины — конечного продукта белкового обмена — с последующим выделением ее из организма почками.

В печени образуются холестерин и некоторые гормоны. Излишки холестерина выводятся из организма главным образом с желчью. Кроме того, в печени синтезируются сложные соединения, состоящие из фосфора и жироподобных веществ — фосфолипиды. В дальнейшем они включаются в состав нервных волокон и нейронов. Печень является главным местом образования гликогена (животного крахмала) и местом накопления его запасов. Обычно в печени содержится 2/з всего количества гликогена (1/з содержится в мышцах). Вместе с поджелудочной железой печень поддерживает и регулирует концентрацию глюкозы в крови.

Из желудка пища переходит в двенадцатиперстную кишку, которая является начальным отделом тонкой кишки (общая длина ее — около 7 м).

Двенадцатиперстная кишка вместе с поджелудочной железой и печенью является центральным узлом секреторной, моторной и эвакуаторной деятельности системы пищеварения. В полости двенадцатиперстной кишки продолжаются основные процессы переваривания белков, жиров и углеводов. Здесь всасываются почти все продукты, полученные в результате расщепления пищевых веществ, а также витамины, большая часть воды и солей.

В тонкой кишке происходит окончательное расщепление пищевых веществ. Пищевая кашица перерабатывается под влиянием панкреатического сока и желчи, пропитывающих ее в двенадцатиперстной кишке, а также под влиянием многочисленных ферментов, продуцируемых железами тонкой кишки. Процесс всасывания происходит на очень большой поверхности, так как слизистая оболочка тонкой кишки образует множество складок. Кроме того, она густо усеяна ворсинками — своеобразными пальцевидными выпячиваниями (количество ворсинок очень велико: у взрослого человека оно достигает 4 млн). Кроме того, на эпителиальных клетках слизистой оболочки имеются микроворсинки. Все это увеличивает всасывающую поверхность тонкой кишки в сотни раз.

Из тонкой кишки питательные вещества переходят в кровь воротной вены и поступают в печень, где они перерабатываются и обезвреживаются, после чего часть из них разносится с током крови по всему организму, проникает через стенки капилляров в межклеточные пространства и далее в клетки. Другая часть (например, гликоген) откладывается в печени.

В толстой кишке завершается всасывание воды и происходит формирование каловых масс. Сок толстой кишки характеризуется наличием слизи, в плотной его части содержатся некоторые ферменты (щелочная фосфатаза, липаза, амилаза и др.).

Толстая кишка является местом обильного размножения микроорганизмов. В 1 г кала содержится несколько миллиардов микробных клеток. Кишечная микрофлора участвует в конечном разложении компонентов пищеварительных соков и остатков непереваренной пищи, синтезирует ферменты, витамины (группы В и витамин К), а также другие физиологически активные вещества, которые всасываются в толстой кишке. Микрофлора кишечника создает иммунологический барьер по отношению к болезнетворным микробам. Так, животные, выращенные в стерильных условиях без микробов в кишечнике, гораздо более чувствительны к инфекции, чем животные, выросшие в обычных условиях (кишечная микрофлора способствует выработке иммунитета).

В здоровом кишечнике микробы выполняют еще одну защитную функцию: они обладают выраженным антагонизмом по отношению к «чужим» бактериям, в том числе и к болезнетворным, и тем самым предохраняют организм хозяина от их внедрения и размножения.

Защитные функции нормальной кишечной микрофлоры в немалой степени страдают при введении в желудочно-кишечный тракт антибактериальных препаратов. Подавление нормальной микрофлоры антибиотиками может вызвать обильный рост в толстой кишке дрожжеподобных грибов. Слишком длительное применение антибиотиков нередко вызывает тяжелые осложнения, вызванные бурным размножением устойчивых к действию антибиотиков форм стафилококков и кишечной палочки, не сдерживаемым больше конкурирующими микроорганизмами.

Кишечная микрофлора разлагает избыток ферментов поджелудочного сока (трипсин и амилазу) и желчи, способствует распаду холестерина.

У человека за сутки из тонкой кишки в толстую переходит около 4 кг пищевых масс.

В слепой кишке пищевая кашица продолжает подвергаться перевариванию. Здесь с помощью ферментов, вырабатываемых микробами, расщепляется клетчатка и всасывается вода, после чего пищевые массы постепенно превращаются в кал. Этому способствуют движения толстой кишки, перемешивающие пищевую кашицу и благоприятствующие всасыванию воды. В сутки вырабатывается в среднем 150—250 г сформированных каловых масс, приблизительно одну треть из них составляют бактерии.

Освобождение кишечника от каловых масс обеспечивается активной перистальтикой, которая возникает при раздражении каловыми массами рецепторов кишечных стенок.

При употреблении продуктов, содержащих в достаточном количестве растительную клетчатку, ее грубые непереваренные волокна раздражают нервные окончания в мышцах тонкой, а особенно толстой кишки и вызывают тем самым перистальтические движения, ускоряющие перемещение пищевой кашицы. Недостаток клетчатки затрудняет освобождение кишечника, так как слабая перистальтика, а тем более ее отсутствие вызывают длительную задержку в кишках пищевых остатков, что может явиться причиной различных заболеваний органов пищеварения (например, нарушение функции желчного пузыря, геморрой).

При хронических запорах кал сильно обезвоживается, так как в толстой кишке происходит избыточное всасывание воды, в обычных условиях подлежащей удалению с калом. Кроме того, слишком длительное нахождение каловых масс в толстой кишке (т. е. хронический запор) нарушает кишечный «барьер», и стенки кишечника начинают пропускать в кровь не только воду с мелкими молекулами питательных веществ, но и вредные для организма крупные молекулы продуктов гниения и брожения — происходит самоотравление организма.

Автор: Васильева З.А. Любинская С.М.

Пищеварительная система

Автор статьи Зыбина А.М.

Для строительства собственного организма человеку необходимо поступление питательных веществ и энергии из внешней среды. Пища состоит из полимеров или сложных органических молекул: белков, полисахаридов, нуклеиновых кислот и липидов. Эти молекулы очень крупные и не могут быть просто так усвоены организмом. Пищеварительная система позволяет разбить крупные макромолекулы на составные части, которые могут быть усвоены организмом. Эту функцию выполняют белки-ферменты. Они способны разрывать химические связи, и таким образом, разрушать полисахариды до моносахаров, белки до аминокислот, нуклеиновые кислоты до нуклеотидов и липиды до глицеринов и жирных кислот. Для работы ферментов необходимы различные условия, поэтому они могут работать на различных участках желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (рис. 1).

Рис. 1. Общее строение пищеварительной системы и время нахождения пищи в различных ее отделах.

Пищеварение начинается в ротовой полости, затем через глотку пищевой комок направляется в пищевод, далее в желудок, тонкий и толстый кишечник. Непереваренные остатки пищи скапливаются в толстом кишечнике и выводятся во внешнюю среду через анальное отверстие.

В ротовую полость поступает твердая пища, а переваривание возможно только в жидкой среде. Поэтому в здесь происходит смачивание, а также механическая и химическая обработка пищевого комка.

Рис. 2. Строение зуба.

Рис 3. Зубная формула взролых и детей. От центра количество резцов, клыков, малых и больших коренных на верхней и нижней челюстях.

Механическую обработку пищи осуществляют зубы (рис. 2). Как и у всех млекопитающих, у человека они дифференцированы и есть две генерации зубов (рис. 3). Зубы располагаются в альвеолах – специальных лунках верхних и нижней челюстях. Снаружи альвеолярные отростки костей покрыты слизистым эпителием, или десной. Сам зуб состоит корня, который находится в десне, коронки, расположенной на поверхности, и шейки – сужения между корнем и коронкой. Снаружи коронка зуба покрыта эмалью – самой твердой тканью организма. Корень зуба покрыт зубным цементом. В центре зуба расположена пульпа с нервными окончаниями и сосудами, питающими зуб. Между пульпой и эмалью располагается дентин.

Смачивание пищи осуществляет слюна. Ее выделяют слюнные железы. В организме человека есть три пары крупных слюнных желез: околоушная, подъязычная и подчелюстная (рис. 4). Их протоки открываются в ротовую полость. Кроме них, есть множество более мелких слюнных желез на языке и нёбе.

Рис. 4. Расположение крупных слюнных желез человека.

Рис. 5. Состав слюны.

Слюна на 98-99% состоит из воды и ионов и имеет слабощелочную реакцию. Это необходимо для смачивания пищевого комка. Она гипоосмотична относительно крови, чтобы лучше воспринимать соленый вкус. Органические вещества включают в себя фермент амилазу, расщепляющую углеводы, клейкое вещество муцин, позволяющее сформировать пищевой комок, и лизоцим, расщепляющий стенку бактерий и частично обеззараживающий пищу.

Язык является поперечно-полосатой мышцей, покрытой слизистым эпителием (рис. 6б). Он перемешивает пищу, что позволяет эффективнее производить ее механическую и химическую обработку. Кроме того, в слизистом эпителии располагается множество рецепторов: тактильных, температурных и вкусовых (рис. 6). Это позволяет распознавать структуру и качество пищи. Активация рецепторов рефлекторно приводит к повышению слюноотделения и подготовке желудка к принятию пищи.

Рис.6. Внешнее строение (а) и срез (б) языка.

После эффективной обработки и измельчения пищи происходит глотание пищи. При этом пища через глотку и пищевод поступает в желудок. Для предотвращения попадания пищевых частиц в дыхательные пути, во время глотания последние прикрывает надгортанник. Пищевод является трубкой, стенка которой состоит из слизистой (эпителий, подслизистой (соединительная ткань), мышечной и адвентициальной (соединительная ткань) оболочек. Мышечная часть стенки пищевода совершает перистальтические сокращения, что ускоряет продвижение пищи. Сам пищевод не вырабатывает пищеварительных ферментов и переваривание в нем может происходить только за счет слюны. В нижней части пищевода расположен сфинктер – кольцевая мышца, препятствующая забросу кислоты из желудка.

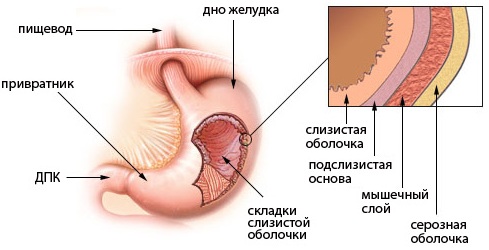

Желудок является мешкообразным расширением пищеварительной системы. Он служит для накопления пищи, первичного расщепления белков и всасывания воды. Объем пустого желудка составляет 0,5л, при наполнении он может растягиваться до 4 л. Анатомически у желудка выделяют (рис. 7):

Рис.7. Анатомическое строение желудка.

- Кардиальный. Является переходом из пищевода в желудок. Мышечные волокна развиты очень хорошо и предотвращают обратное движение пищи.

- Дно (свод) желудка. Расширение в верхней части желудка. Здесь скапливается воздух, который случайно проникает с пищевой массой.

- Тело. Самая крупная часть желудка, составляет две трети от всего размера. Здесь хранится и расщепляется пища.

- Пилорический. Место перехода в двенадцатиперстную кишку. Здесь пища, прошедшая обработку в желудке и превращенная в химус, переходит в кишечник.

Стенка желудка состоит из слизистой, подслизистой, оболочек, трех слоев гладких мышц и серозной оболочки (рис. 8). Она имеет много складок для растяжения желудка при наполнении. Кроме того, желудок постоянно медленно сокращается и перемешивает пищу.

Рис. 8. Строение стенки желудка.

Слизистая оболочка желудка имеет около 15 млн желез. Они вырабатывают:

- слизь с бикарбонатом, которая защищает стенку от расщепления ферментами и нейтрализует действие кислоты;

- соляную кислоту, необходимую для активации и нормального функционирования фермента;

- пепсиноген, который превращается в пепсин под действием соляной кислоты, после чего проводит расщепление белков;

- внутренний фактор Касла, который позволяет усвоить витамин В12;

- гормоны, регулирующие ативность желудка и кишечника.

В нижней части желудка на границе с тонким кишечником располагается привратник – это сфинктер, ограничивающий желудок от кишечника и регулирующий поступление химуса в кишечник.

В кишечнике переваривание происходит в щелочной среде, а также всасывание переваренных частиц и воды. Начальный отдел тонкого кишечника, примыкающий к желудку, называется двенадцатиперстной кишкой (ДПК), здесь происходит основная полостная ферментативная обработка пищи. Далее она переходит в тощую, а затем, в подвздошную кишку. Стенка кишечника состоит из слизистого, подслизистого слоя, двух слоев мышц и серозной оболочки. В кишечнике химус перемещается за счет перистальтических сокращений его стенок.

В ДПК открывается общий проток поджелудочной железы (ПЖ) и желчного пузыря (рис. 9). ПЖ является железой смешанной секреции. Она выделяет в кровь гормоны инсулин и глюкагон, которые регулируют уровень глюкозы в крови. В кишечник от нее по протокам поступает панкреатический сок, который состоит из:

- бикарбонатов, которые обеспечивают щелочную среду для нормальной работы ферментов;

- трипсиногена и химотрипсиногена – предшественников ферментов, расщепляющих белки;

- амилазы, расщепляющей сахара;

- нуклеазы, расщепляющей нуклеиновые кислоты;

- липазы, расщепляющей жиры.

Через желчный проток поступает желчь, которая образуется печенью и накапливается в желчном пузыре. Желчь необходима для эмульгации жиров и увеличения площади взаимодействия между гидрофильными ферментами и гидрофобными жирами.

Слизистая кишечника также обладает секреторной активностью. Она синтезирует энтерокиназу, активирующую трипсиноген и химотрипсиноген, а также гормоны, регулирующие деятельность желудка и кишечника.

Рис. 9. Строение и расположение двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы и желчного протока.

Таким образом, в кишечнике происходит расщепление всех биомолекул.

В тонком кишечнике после ДПК происходит окончательное расщепление и всасывание питательных веществ. Для увеличения площади всасывания, стенка кишечника имеет ворсинки, а каждая клетка – микроворсинки. На микроворсинках заякорены ферменты, обеспечивающие пристеночное пищеварение. Позволяющее расщепить то, что не расщепилось пристеночным пищеварением. В каждую ворсинку входят кровеносные и лимфатические капилляры, которые всасываются питательные вещества (рис. 10). Всасывание аминокислот, моносахаров и нуклеиновых кислот происходит в кровь, а глицерина и липидов – в лимфу.

Рис. 10. Строение стенки тонкого кишечника.

Толстый кишечник состоит из слепой, ободочной и прямой кишки (рис.11). Слепая кишка имеет червеобразный отросток, или аппендикс, который является иммунным органом. В толстом кишечнике обитают симбиотические бактерии.

Рис. 11. Строение толстого кишечника.

В толстом кишечнике происходит окончательное всасывание воды, минеральных солей и формированои каловых масс. В прямой кишке они накапливаются, после чего выводятся. Замыкает прямую кишку анальный сфинктер.

Пищеварительная система находится под контролем метасимпатической нервной системы (МНС) (рис. 12). Это часть вегетативной нервной системы. Одни считают ее частью парасимпатической нервной системы, другие – самостоятельным отделом ВНС. МНС имеет два сплетения: подслизистое, расположенное между слизистой и мышечной оболочками, и межмышечное, расположенное между двумя слоями мышц. Она полностью контролирует работу ЖКТ и связана с другими отделами ВНС.

Рис. 12. Строение метасимпатической нервной системы.

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека. Анатомия, строение, заболевания, симптомы, лечение

Заболевания желудочно-кишечного тракта у человека тяжело диагностируются, так как анатомия этих органов довольно сложно устроена.

Содержание записи:

Анатомия желудочно-кишечного тракта человека

Желудочно-кишечный тракт человека (анатомия его представляет собой совокупность органов, предназначенных для выполнения процесса пищеварения) имеет длину в среднем от 8 до 10 м.

ЖКТ выполняет следующие функции:

- Моторная. Состоит в продвижении пищи по органам тракта с помощью мускулатуры.

- Секреторная. Представляет собой выработку железистыми клетками соков.

- Функция всасывания. Представляет собой процесс проникновения в кровяное русло питательных веществ и жидкости.

- Экскреторная (выделительная).

- Инкреторная (образование различных гормонов – гастрин, секретин).

Строение и функции отделов ЖКТ

Различные отделы ЖКТ имеют различное строение и выполняют строго определенные функции.

Ротовая полость

Спереди ротовая полость прикрыта губами. По бокам она граничит со щеками, сверху отделена твёрдым небом. Сзади находится глотка, которая ведет в зев.

Функциями полости рта является измельчение пищи, а также ферментативная функция.

Глотка

Это непарный орган, который выглядит как воронка. Глотка находится между ротовой полостью и пищеводом. Спереди от глотки располагается гортань, носовая полость и полость рта. Сверху прикреплена она к затылочной кости. Верхняя часть глотки называется сводом. Глотка делится на носоглотку, ротоглотку и гортаноглотку.

Пищевод

Он представляет собой тонкую мышечную трубку. В шейном отделе он сужен, затем, постепенно начинает расширяться, переходя в брюшную часть. Стенка пищевода выстлана слизистой оболочкой, подслизистым слоем и мышцами.

Желудок

В своём строении он имеет 2 стенки (задняя и передняя) и 2 отверстия. По задней стенке желудка образуется большая и малая кривизна. Желудок имеет кардиальное отверстие, через которое он сообщается с пищеводом. Второй выход представляет собой область привратника.

Выпуклое отверстие желудка представлено дном желудка. Тело органа расположено между дном и привратником.

Стенка желудка образована слизистой оболочкой, которая образует складки. На слизистой находятся ямки, в которых проходят железы. Желудок покрыт слизистым, подслизистым, мышечным слоями и серозной оболочкой.

Кишечник

Желудочно-кишечный тракт человека (анатомия включает в себя весь кишечник) устроен сложно. Тонкая кишка представлена слепой, ободочной, сигмовидной и прямой. Тонкий кишечник состоит из двенадцатиперстной, тонкой и тощей кишки.

Анальное отверстие

Анус является конечным анатомическим образованием пищеварительного тракта. Он окружён сфинктерами, которые образованы из мышечных волокон: внутренним, который сформирован гладкими мышцами, и наружным, состоящим из поперечно-полосатых мышц.

Вспомогательные органы

Кроме основных, непосредственно входящих в состав пищеварительной системы, важной ролью наделены так вспомогательные органы.

Печень

Печень является самой крупной железой в человеческом организме. Находится она в правом подреберье, в брюшной полости. Делится на 2 доли, которые отделены друг от друга серповидной связкой.

Печень покрыта брюшиной и фиброзной оболочкой. Она образована гепатоцитами (клетками), которые участвуют в образовании желчи. В печени проходят крупные нервы и сосуды.

Желчный пузырь

Желчный пузырь находится на задней стороне печени и связывается с помощью протока. По своей форме этот орган напоминает грушу. Желчный пузырь выполняет функцию образования желчи.

Железы

Вся группа образована железами кишечника, желудка, слюнными железами, печенью и поджелудочной. Самые крупные — это поджелудочная железа и печень. Мелкие расположены в слизистом слое кишечника и желудка. Они участвуют в переваривании и всасывании пищевых элементов.

Протоки

Протоки ЖКТ — это внутрипечёночные и внепеченочные желчные протоки, сливающиеся в один печёночный. Впоследствии он соединяется с пузырным и они образуют общий желчный проток.

С помощью протоков желчь способна циркулировать по организму. За регуляцию ее поступления отвечает сфинктер Одди.

Стенки ЖКТ

Стенки ЖКТ представлены 3-я слоями. Изнутри они покрываются слизистой оболочкой, средний слой представляет собой мышечные волокна, а снаружи тракт выстлан серозным слоем.

- Слизистая оболочка образована эпителием.

- Мышечная оболочка представлена поперечно-полосатыми мышцами и гладкими мышечными волокнами.

- Серозный слой состоит из соединительной ткани. Он выполняет защитную функцию.

Как происходит пищеварение, и экскреция?

Когда пища попадает в рот, начинается процесс пищеварения. Зубами пища измельчается до мельчайших частиц, смачиваясь слюной, в которой содержатся ферменты. Далее пища передвигается с помощью глотания в пищевод, а затем в желудок.

В желудке пища начинает расщепляться под воздействием соляной кислоты и ферментов. Расщепившись до белков, она перемещается дальше в кишечник уже в жидком состоянии. В тонком кишечнике продолжается процесс расщепления с помощью ферментов.

Все остальное поступает в толстый кишечник. В нём происходит процесс всасывания жидкости и образование каловых масс. Впоследствии они выведутся из организма во время дефекации.

Развитие органов пищеварения

Развитие органов пищеварения начинается в эмбриональном периоде, на 4 неделе внутриутробного развития. Развивается будущая пищеварительная система из кишечной трубки. Она крепится одной стороной к желточному мешку.

Желудочно-кишечный тракт. Анатомия

Желудочно-кишечный тракт. Анатомия

Впоследствии она развивается и делится на следующие отделы:

- Первичная кишечная трубка.

- Передний отдел.

- Средний отдел.

- Задний отдел.

Заболевания ЖКТ и их симптомы

Желудочно-кишечный тракт человека сильно подвержен развитию патологических изменений. Им подвержены и взрослые, и дети. Последние страдают чаще от воспалительных заболеваний, так как их анатомия способствует этому.

Стоматит

Одним из видов заболеваний ЖКТ является стоматит. Он представляет собой воспалительное заболевание слизистой оболочки ротовой полости.

Различают несколько видов стоматита:

- Вирусный. Основной причиной являются различные вирусные заболевания. Например, «детские инфекции» (корь, краснуха, скарлатина), вирусы герпеса, в том числе вирус ветряной оспы, вирус герпеса, а также цитомегаловирус. Если стоматит вызван вирусом герпеса – он будет называться герпетическим.

- Бактериальный. Вызывают этот вид стоматита стафилококки и стрептококки. Чаще всего он возникает у людей с хроническими очагами инфекции в ротовой полости и глотки (кариес, хронический тонзиллит), а также у детей в основном из-за несоблюдения гигиены.

- Афтозный. Этиологические факторы этого вида стоматита до конца не изучены.

- Аллергический. Является проявлением какой-либо аллергической реакции.

- Кандидозный стоматит. Причиной его развития является грибок. Чаще всего он возникает на фоне иммунодефицита (при хронических заболеваниях или после перенесенных заболеваний). Отмечается частое возникновение стоматита у людей, проходящих курс химиотерапии.

Клинические симптомы стоматита включают в себя следующие проявления:

- Боль в ротовой полости. Болевой синдром может быть настолько сильным, что человек не может говорить, пить или есть. У грудных детей наблюдается отказ от груди и любой жидкости. А также у детей возможна лихорадка с повышением температуры до 38°C и увеличение подчелюстных лимфатических узлов.

- Высыпания. При развитии герпетического стоматита наблюдаются папулёзная сыпь, заполненная серозным содержимым, через некоторое время она вскрывается и на слизистой оболочке образуются язвочки. При афтозном стоматите на слизистой обнаруживаются язвы (афты), которые через некоторое время рубцуются и исчезают. При других видах стоматита (бактериальный и аллергический) возможны высыпания в виде красных пятен.

- Гиперемия слизистой ротовой полости. При осмотре слизистая гиперемированная, отёчна.

- Белый налёт на слизистой оболочке. При кандидозном стоматите наблюдается белый налёт на внутренней поверхности щёк, дёснах, твёрдом нёбе.

- Лихорадка (преимущественно у детей).

- Обильное слюноотделение.

Эзофагит

Эзофагит – это воспаление слизистой оболочки пищевода. Он может быть острым и хроническим. Чаще эзофагит является проявлением других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

К симптомам патологии относятся:

- Боль за грудиной. Больной предъявляет жалобы на ощущение жжения в области пищевода. Болевой синдром усиливается при проглатывании пищи и проходит в покое.

- Изжога. Возникает при забросе соляной кислоты в пищевод, вследствие рефлюкса.

- Тошнота и рвота. При травмах пищевода возникает рвота с примесью свежей крови.

- Повышение температуры тела.

- Дисфагия. Больной испытывает трудности при проглатывании пищи или жидкости.

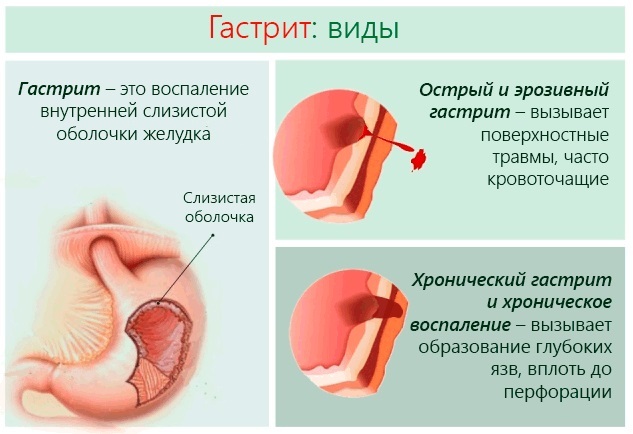

Гастрит

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Возникает он на фоне самых различных причин. Развитие заболевания может быть связано с нарушениями в питании, бактерией Helicobacter pylori, приёмом лекарственных средств. Гастрит часто встречается у людей, проходящих курс химио- или лучевой терапии. В этом случае заболевание носит название «лучевой гастрит».

По течению различают острую и хроническую форму болезни. Также выделяют эрозивный и не эрозивный гастрит, с повышенной или пониженной кислотностью. В зависимости от вида патологии клинические проявления будут отличаться.

При остром течении симптомы протекают ярко, причиняя больному серьёзный дискомфорт. При хроническом заболевании у пациента будут наблюдаться лишь незначительные нарушения самочувствия.

Эрозивный гастрит протекает с возникновением эрозий на стенке желудка. Такое состояние очень часто переходит в язвенную болезнь, что чревато развитием осложнений, в том числе и желудочного кровотечения.

Симптомы гастрита:

- Боль в эпигастральной области. Обычно имеет неярко выраженный характер. При хроническом течении возможны периодические тупые боли.

- Тошнота.

- Изжога, отрыжка кислым.

- Диспепсические расстройства. Наблюдается диарея. Стул может быть водянистым с неприятным запахом, но при этом не наблюдается повышения температуры тела.

- Потеря аппетита и ощущение наполненности желудка.

Дуоденит

Дуоденит проявляется в воспалительных процессах, захватывающих слизистую оболочку 12-перстной кишки. Редко он встречается как отдельное заболевание. Чаще всего патология проявляется совместно с язвенной болезнью, а также при развитии кишечных инфекций.

Источниками дуоденита являются множество факторов:

- Кишечные токсико-инфекции.

- Острые и хронические заболевания ЖКТ.

- Злоупотребление алкоголем.

- Употребление жирной пищи.

Различают катаральный, флегмонозный и язвенный дуоденит. Самым опасным является флегмонозный, он может привести к развитию серьёзных осложнений, в том числе к перитониту (воспаление брюшины).

Проявляется дуоденит рвотой, болью в животе, возможна болезненность при пальпации. Наблюдается слабость, вялость, лихорадка, побледнение кожного покрова.

Холецистит

Холецистит – это воспаление желчного пузыря вследствие закупорки его протоков камнем. Эта патология является следствием желчекаменной болезни, но также может быть самостоятельным заболеванием при различных инфекциях, иммунодефицитных состояниях, опухолях. Такой холецистит носит название некалькулёзного.

Клиническими проявлениями служат:

- Болевой синдром в области правого подреберья. Боль похожа на состояние при желчной колике, но длиться гораздо дольше. Плюс к этому, через несколько часов развивается синдром Мерфи (во время вдоха при пальпации в правом подреберье отмечается самопроизвольная остановка дыхания).

- Приступы тошноты и рвоты.

- Привкус горечи во рту.

- Повышение температуры тела до 38°C.

- Потеря аппетита.

- Диарея.

Насколько сильно будут выражены клинические проявления заболевания, зависит от течения холецистита и его вида. Так, при флегмонозном или гангренозном холецистите возможна ярко выраженная лихорадка (до 40°С), раздражения брюшины, сильная интоксикация организма. При таком развитии заболевания могут возникнуть осложнения.

При хроническом течении холецистита возможны кратковременные болевые ощущения в правом подреберье, снижение аппетита, похудение, желтушность кожи и слизистых.

Дискинезия желчевыводящих путей

Дискинезия желчевыводящих путей – это нарушение моторики в работе желчного пузыря, которое проявляется в нарушении оттока желчи. Причинами возникновения служат расстройства вегетативной нервной системы, патологические изменения в желчном пузыре.

Различают гипокинетическую и гиперкинетическую форму заболевания. При первом типе моторная функция снижена, а во втором, наоборот, повышена.

Клиническими проявлениями служит:

- Болевой синдром в эпигастральной области с иррадиацией в правое подреберье. Приступ боли возникает после еды или увеличения физических нагрузок. Носит характер тупых периодических болей.

- Тошнота, иногда рвота, горечь во рту.

- Желтушное окрашивание кожных покровов. Такой симптом наблюдается не во всех случаях развития патологии.

Панкреатит

Панкреатит представляет собой воспаление поджелудочной железы. Часто рецидив острого панкреатита случается от пищевых продуктов повышенной жирности. А также развитие воспаления поджелудочной железы могут спровоцировать травмы, онкологические заболевания и отравления.

Клиническими проявлениями являются:

- Болевой синдром. Боль локализуется в начале приступа в эпигастральной области, затем принимает характер опоясывающей.

- Повышение температуры тела.

- Рвота желчью, не приносящая облегчения.

- Желтушность кожных покровов (может и не быть).

Панкреатит опасен своими осложнениями, а именно, перитонитом. При перитоните происходит резкое ухудшение самочувствия больного, усиление симптомов интоксикации организма. Если в течение 24 ч. не оказать такому больному медицинскую помощь, возможен летальный исход.

Энтерит

Энтерит заключается в воспалении слизистой оболочки тонкого кишечника. Различают острое и хроническое течение заболевания. Острый встречается при инфекционных заболеваниях (сальмонеллёз, тиф, холера), пищевых отравлениях.

Хронический энтерит возникает при некоторых заболеваниях кишечника (болезнь Крона, синдром раздражённого кишечника), при опухолях, неправильной диете, приёме некоторых лекарственных препаратов, а также при заражении лямблиями и другими паразитами.

Клиническая картина:

- Боль в животе.

- Диарея.

- Рвота и тошнота.

- Повышение температуры.

- Слабость.

При хроническом течении, как правило, симптомы носят скрытый характер. Больного могут беспокоить слабые болевые ощущения в животе, жидкий стул.

Колит

Колит рассматривается как воспаление слизистой оболочки толстого кишечника. Выделяют острое и хроническое течение колита. Острый колит возникает при инфекционных заболеваниях (дизентерия), отравлениях, заболеваниях пищеварительной системы и при некоторых аутоиммунных заболеваниях.

Симптомы колита:

- Боли в животе.

- Метеоризм. А также у больного отмечается постоянное «урчание» в брюшной полости.

- Диарея. При остром течении стул частый, наблюдаются тенезмы (ложные позывы на дефекацию). При хроническом течении стул может наблюдаться до 5 раз в сутки. Чаще всего дефекация происходит после еды.

- Бледность кожных покровов. А также наблюдается сухость кожи, появление трещинок. Это связано с нарушением всасывания витаминов в организм.

- Повышение температуры тела при остром течении.

Проктит

Проктит относится к воспалительным заболеваниям прямой кишки. Возникает он на фоне воспалительных заболеваний кишечника, инфекционного, лучевого воздействия на прямую кишку.

При развитии заболевания больной жалуется на постоянные позывы к дефекации. При этом они являются ложными и дефекация не происходит. В испражнениях можно увидеть кровь или слизь. В некоторых случаях пациент может чувствовать сильную боль в области прямой кишки и ануса.

Другие болезни

К другим заболеваниям системы пищеварения относятся:

- Язвенная болезнь желудка (это хроническое заболевание, которое характеризуется образованием язв на слизистой оболочке желудка). Симптомами заболевания служат боль в эпигастральной области, изжога, «голодные боли». Язва опасна своими осложнениями. А именно, кровотечением, перитонитом и перерождением в онкологическое заболевание желудка.

- Цирроз – это хроническое заболевание печени, которое характеризуется постепенным её разрушением. Это заболевание часто возникает на фоне злоупотребления алкоголем, при вирусных гепатитах, онкологических новообразованиях и при некоторых аутоиммунных заболеваниях.

- Геморрой. Представляет собой варикозное расширение сосудов геморроидального сплетения. Возникает после родов или во время беременности, из-за поднятия тяжестей и при чрезмерном натуживании во время дефекации. Симптомами служит наличие крови в стуле, болевые ощущения в области ануса.

Какие врачи специализируются на работе тракта?

Диагностикой и лечение заболеваний ЖКТ занимаются врачи – гастроэнтерологи. А также при обнаружении инфекционных заболеваний органов ЖКТ, лечение таких пациентов занимаются врачи – инфекционисты. А при патологии печени, диагностикой и лечением будут заниматься врачи – гепатологи.

Диагностические методы

Желудочно-кишечный тракт человека (анатомия его имеет сложное строение) при любых патологиях требует специфической диагностики:

- ЭФГДС (эзофагогастродуоденоскопия) – это исследование представляет собой осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа. Этот метод применяется при подозрении на эзофагит, гастрит, язву, опухоли. С её помощью можно оценить состояние слизистой оболочки и выявить малейшее отклонение от нормы.

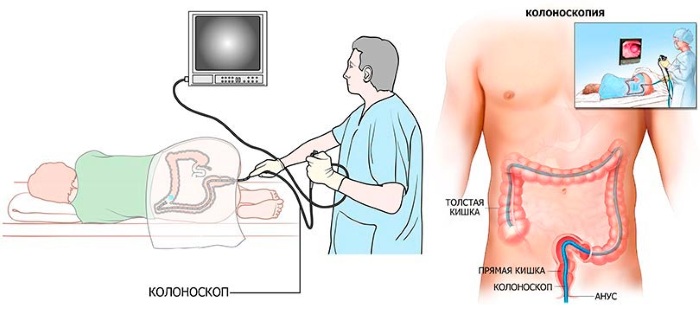

- Колоноскопия – это эндоскопическое исследование, которое позволяет провести осмотр слизистой оболочки толстой кишки. С помощью неё можно оценить состояние кишечника, увидеть есть ли воспаление, новообразования и другие дефекты. А также с помощью колоноскопии можно провести диагностическую биопсию.

- Ректороманоскопия – это метод, при котором врач осматривает прямую кишку.

- Ирригоскопия – это рентгенологическое исследование толстого кишечника. Проводится с помощью контрастного вещества. Этот метод применяется при сомнительных результатах колоноскопии или при невозможности эндоскопического исследования.

- Рентгеноскопия желудка. Позволяет определить наличие опухолей, грыж пищеводного отверстия, стенозы.

- УЗИ.

Лечение

Желудочно-кишечный тракт человека, анатомия которого представлена сложными структурами, требует комплексного лечения:

| Принципы | Методы |

| Лекарственные средства |

|

| Диета |

|

| Хирургическое вмешательство | При заболеваниях, которые не поддаются консервативному лечению или несут в себе риск развития осложнений. |

Эффективность диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта человека напрямую зависит от правильного понимания его анатомии.

Видео о ЖКТ

Пищеварительная система:

Пищеварительная система | Анатомия человека, строение тела человека и его органов на EUROLAB

Пищеварительная система (пищеварительный аппарат, systema digestorium) — совокупность органов пищеварения у животных и человека. Пищеварительная система обеспечивает организм необходимой энергией и строительным материалом для восстановления и обновления клеток и тканей, постоянно разрушающихся в процессе жизнедеятельности.

Пищеварение — процесс механической и химической обработки пищи. Химическое расщепление питательных веществ на составляющие их простые компоненты, которые могут пройти сквозь стенки пищеварительного канала, осуществляется под действием ферментов, входящих в состав соков пищеварительных желез (слюнных, печени, поджелудочной и т. д.). Процесс пищеварения осуществляется поэтапно, последовательно. В каждом из отделов пищеварительного тракта своя среда, свои условия, необходимые для расщепления определенных компонентов пищи (белков, жиров, углеводов). Пищеварительный канал, общая длина которого составляет 8 – 10 м, состоит из следующих отделов:

1. Ротовая полость — в ней располагаются зубы, язык и слюнные железы. В ротовой полости пища механически измельчается с помощью зубов, ощущается ее вкус и температура, формируется пищевой комок с помощью языка. Слюнные железы через протоки выделяют свой секрет — слюну, и уже в ротовой полости происходит первичное расщепление пищи. Фермент слюны птиалин расщепляет крахмал до сахара.

2. Глотка имеет воронковидную форму и соединяет ротовую полость и пищевод. Она состоит из трех отделов: носовой части (носоглотки), ротоглотки и гортанной части глотки. Глотка участвует в проглатывании пищи, это происходит рефлекторно.

3. Пищевод — верхняя часть пищеварительного канала, представляет собой трубку длиной 25 см. Верхняя часть трубки состоит из поперечно-полосатой, а нижняя — из гладкой мышечной ткани. Трубка выстлана плоским эпителием. Пищевод транспортирует пищу в полость желудка.

4. Желудок — расширенная часть пищеварительного канала, стенки состоят из гладкой мышечной ткани, выстланы железистым эпителием. Железы вырабатывают желудочный сок. Основная функция желудка — переваривание пищи.

5. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Печень вырабатывает желчь, которая поступает в кишечник во время пищеварения. Поджелудочная железа также выделяет ферменты, расщепляющие белки, жиры, углеводы и вырабатывает гормон инсулин.

6. Кишечник начинается двенадцатиперстной кишкой, в которую открываются протоки поджелудочной железы и желчного пузыря.

7. Тонкий кишечник — самая длинная часть пищеварительной системы. Слизистая оболочка образует ворсинки, к которым подходят кровеносные и лимфатические капилляры. Через ворсинки происходит всасывание.

8. Толстый кишечник имеет длину 1,5 м, он вырабатывает слизь, содержит бактерии, расщепляющие клетчатку. Конечный отдел — прямая кишка — заканчивается анальным отверстием, через которое удаляются непереваренные остатки пищи.

Функции пищеварительной системы:

• Моторно-механическая (измельчение, передвижение, выделение пищи).

• Секреторная (выработка ферментов, пищеварительных соков, слюны и желчи).

• Всасывающая (всасывание белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды).

Пищеварительная система. Особенности строения. Функции — Студопедия

Пищеварительная система. Особенности строения. Функции.

Пищеварительная система человека (лат. systema digestorium) осуществляет переваривание пищи (путём её физической и химической обработки), всасывание продуктов расщепления через слизистую оболочку в кровь и лимфу, выведение не переработанных остатков.

Строение[править | править вики-текст]

Пищеварительная система человека состоит из органов желудочно-кишечного тракта и вспомогательных органов (слюнные железы, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.)[1]. Условно выделяют три отдела пищеварительной системы. Передний отдел включает органы ротовой полости, глотку и пищевод. Здесь осуществляется, в основном, механическая переработка пищи. Средний отдел состоит из желудка, тонкой и толстой кишки, печени и поджелудочной железы, в этом отделе осуществляется преимущественно химическая обработка пищи, всасывание продуктов её расщепления и формирование каловых масс. Задний отдел представлен каудальной частью прямой кишки и обеспечивает выведение кала из организма.

Желудочно-кишечный тракт[править | править вики-текст]

Основная статья: Желудочно-кишечный тракт человека

В среднем длина пищеварительного канала взрослого мужчины составляет 9—10 метров; в нём выделяются следующие отделы:

· Рот, или ротовая полость с зубами, языком и слюнными железами.

· Глотка.

· Пищевод.

· Желудок.

· Тонкая кишка.

· Толстая кишка.

Ротовая полость — телесное отверстие у животных и человека, через которое принимается пища и осуществляется дыхание. В ротовой полости расположены зубы и язык. Внешне рот может иметь различную форму. У человека он обрамлён губами. В ротовой полости происходит механическое измельчение и обработка пищи ферментами слюнных желез.

Глотка — часть пищеварительной трубки и дыхательных путей, которая является соединительным звеном между полостью носа и рта, с одной стороны, и пищеводом и гортанью — с другой. Представляет собой воронкообразный канал длиной 11—12 см, обращённый кверху широким концом и сплющенный в переднезаднем направлении. В глотке перекрещиваются дыхательные и пищеварительные пути.

Пищевод — часть пищеварительного канала. Представляет собой сплющенную в переднезаднем направлении полую мышечную трубку, по которой пища из глотки поступает в желудок. Моторная функция пищевода обеспечивает быстрое продвижение проглоченного пищевого комка в желудок без перемешивания и толчков. Пищевод взрослого человека имеет длину 25—30 см. Координируются функции пищевода произвольными и непроизвольными механизмами.

Желудок — полый мышечный орган, расположенный в левом подреберье и эпигастрии. Желудок является резервуаром для проглоченной пищи, а также осуществляет химическое переваривание этой пищи. Объём пустого желудка составляет около 500 мл. После принятия пищи он обычно растягивается до одного литра, но может увеличиться и до четырёх. Кроме того, осуществляет секрецию биологически активных веществ и выполняет функцию всасывания.

Тонкая кишка — отдел пищеварительного тракта человека, расположенный между желудком и толстой кишкой. В тонкой кишке в основном и происходит процесс пищеварения: в тонкой кишке вырабатываются ферменты, которые совместно с ферментами, вырабатываемыми поджелудочной железой и желчным пузырем, способствуют расщеплению пищи на отдельные компоненты. Тонкая кишка является самым длинным отделом пищеварительного тракта; ее брыжеечный отдел занимает почти весь нижний этаж брюшной полости и частично полость малого таза. Диаметр тонкой кишки неравномерен: в проксимальном её отделе он равен 4—6 см, в дистальном — 2,5—3 см.

Толстая кишка — нижняя, конечная часть пищеварительного тракта, а именно нижняя часть кишечника, в которой происходит в основном всасывание воды и формирование из пищевой кашицы (химуса) оформленного кала. Толстая кишка располагается в брюшной полости и в полости малого таза, её длина колеблется от 1,5 до 2 м. Внутренность толстой кишки выстлана слизистой оболочкой, облегчающей продвижение кала и предохраняющей стенки кишки от вредного воздействия пищеварительных ферментов и механических повреждений. Мышцы толстой кишки работают независимо от воли человека.

Вспомогательные органы[править | править вики-текст]