Диагностика и лечение взрослых пациентов с болезнью Гиршпрунга

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ВЗРОСЛЫХ

Симптомы болезни Гиршпрунга обычно проявляются в раннем детстве. Однако ее клинические проявления могут иметь стертую картину у детей, и развиться в зрелом возрасте. Главной причиной обращения в клинику являются запоры, которые отмечают все пациенты. При этом у большинства больных наблюдается отсутствие самостоятельного стула. Этот симптом всегда сочетается с отсутствием позыва на дефекацию. У ряда пациентов может появляться позыв на дефекацию и самостоятельный стул, однако остается ощущение неполного опорожнения толстой кишки. Наличие самостоятельного стула у этих пациентов обусловлено сохранившейся пропульсивной способностью тех отделов толстой кишки, которые располагаются проксимальнее аганглионарной зоны (СР 4, УД D [3, 38]).

Вздутие живота регистрируется у половины пациентов. Этот симптом регистрируется на фоне длительного отсутствия самостоятельного стула, и исчезал после опорожнения толстой кишки. Боли в животе носят, как правило, приступообразный характер и возникают на высоте запоров. Они купируются применением очистительных клизм (СР 4, УД D [5, 10, 43]).

Тошнота и рвота появляются, как правило, при декомпенсированном состоянии, сопровождаются болями в животе, длительным отсутствием самостоятельного стула. У ряда пациентов могут отмечаться слабость и недомогание, как проявление общей интоксикации (СР 4, УД D [35]).

У взрослых пациентов практически не развиваются явления энтероколита, столь характерного для детей, страдающих болезнью Гиршпрунга (СР 4, УД D [6]).

При объективном осмотре у многих пациентов отмечается развернутый реберный угол. На фоне вздутия, увеличения в размерах толстой кишки отмечается асимметрия живота, увеличение его в размерах, с растянутой передней брюшной стенкой и видимой на глаз перистальтикой. В тоже время, при адекватно проводимых консервативных мероприятиях мегаколон развивается медленно, что позволяет сохранить нормальную форму живота (СР 4, УД D [5, 31]).

В тоже время, при адекватно проводимых консервативных мероприятиях мегаколон развивается медленно, что позволяет сохранить нормальную форму живота (СР 4, УД D [5, 31]).

При компенсированном состоянии пальпация живота у пациентов с болезнью Гиршпрунга может быть малоинформативной. При субкомпенсированном и декомпенсированном мегаколон пальпаторно определяется раздутая газами или заполненная каловыми массами ободочная кишка, наиболее часто сигмовидная кишка. Она имеет форму баллонообразного цилиндра, располагающегося, как правило, в левой половине живота. В случае переполнения кишки содержимым на ней остаются пальцевые вдавления. У ряда пациентов могут пальпироваться каловые камни, которые в некоторых наблюдениях смещаются в просвете кишки (СР 4, УД D [3, 38]).

Осмотр промежности, перианальной области неинформативен. Ректальное исследование у больных с наданальной формой заболевания позволяет выявить наличие каловых масс или копролитов в ампуле прямой кишки (СР 4, УД D [10, 31]).

ранние и поздние симптомы, лечение (хирургия, препараты)

Болезнь Гиршпрунга – это редкий врожденный порок развития толстого кишечника, характеризующийся отсутствием нервных сплетений (аганглиоз) в стенке кишки. В основе заболевания лежат наследственные причины, отсутствие ауэрбахова и мейсснерова сплетений.

Ауэрбахово сплетение — сеть из нервных клеток и их отростков, которая располагается между мышечными слоями стенки кишечника на всем его протяжении и участвует в перистальтических движениях кишки. Мейсснерово сплетение расположено в подслизистом слое пищеварительного тракта и участвует в моторике и секреции кишечника.

При болезни может быть частичное или полное отсутствие нервных ганглиев или их аномальное строение на определенном участке кишки. Аганглиоз приводит к нарушению движений в толстом кишечнике, развитию дистрофических процессов в мышечном слое. Пораженный участок находится в спазмированном состоянии и не участвует в перистальтических движениях, а отдел кишечника, который лежит выше участка поражения, испытывает постоянную перегрузку и со временем начинает расширяться.

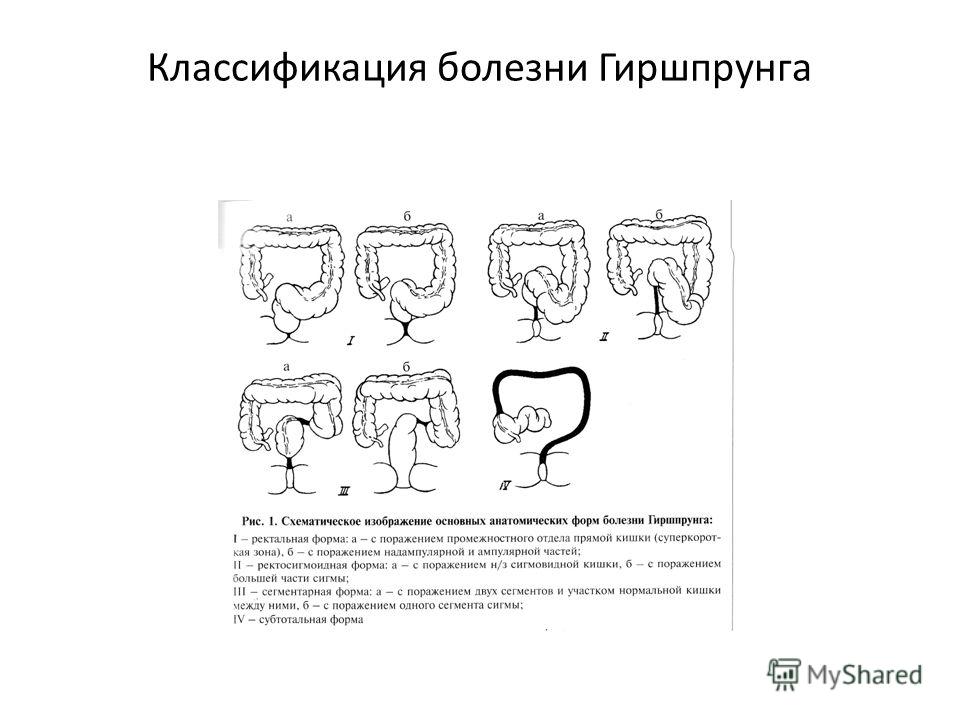

Формы

Локальность поражения лежит в основе классификации заболевания по формам.

- Ректальная форма. Поражение только прямой кишки, которое может быть частичным.

- Ректосигмоидная форма. При этой форме аганглиоз затрагивает прямую кишку и сигмовидную кишку. Сигмовидная кишка может быть поражена частично или полностью.

- Субтотальная форма. Поражается поперечная ободочная кишка вместе с сигмовидной и прямой кишкой.

- Тотальная форма. Самая тяжелая форма по клиническим проявлениям и прогнозу лечения. Поражается весь толстый кишечник.

По течению выделяют следующие формы:

- Острая форма. Встречается в первый месяц жизни ребенка.

- Подострая форма. Ставится в возрасте ребенка от 1 до 3 месяцев.

- Хроническая форма. Устанавливается после 3 месяцев.

Стадии

- Компенсированная стадия. Общее самочувствие при хорошем уходе не нарушено. Запоры провоцируются изменением рациона питания.

Для данной стадии характерны ранние симптомы, поздние симптомы болезни отсутствуют.

Для данной стадии характерны ранние симптомы, поздние симптомы болезни отсутствуют. - Субкомпенсированная стадия. Симптомы медленно прогрессируют, возрастает частота использования очистительных клизм для опорожнения кишечника. При адекватной консервативной терапии возможен переход в компенсированную стадию. Клиническая картина представлена ранними и поздними симптомами.

- Декомпенсированная стадия. Прогрессирующая симптоматика с первых дней жизни. У детей может образоваться низкая кишечная непроходимость. Рано развиваются поздние симптомы болезни. Стадия декомпенсации быстро развивается при тотальном аганглиозе кишечника.

Симптомы

Болезнь Гиршпрунга проявляется с первых дней жизни ребенка. В клинической картине выделяют ранние и поздние симптомы:

Ранние симптомы

- Запоры. Это первый симптом у ребенка, на который обращают внимание родители. Задержка стула начинается в период новорожденности. У ребенка поздно отходит первый кал, появляется вздутие живота.

Самостоятельное отхождение каловых масс бывает крайне редко. Для опорожнения кишечника применяются слабительные средства и очистительные клизмы. После клизм выделяется стул плотной консистенции в большом количестве.

Самостоятельное отхождение каловых масс бывает крайне редко. Для опорожнения кишечника применяются слабительные средства и очистительные клизмы. После клизм выделяется стул плотной консистенции в большом количестве. - Каловая интоксикация. При длительной задержке стула, развивается каловая интоксикация, чаще в детском возрасте. Для нее характерно снижение массы тела и отсутствие прибавок в весе у ребенка, кожные покровы приобретают серый оттенок, снижается содержание белка в крови, что влечет за собой отеки. Нарушение водно-электролитного баланса отражается на работе сердца, легких, печени и других органов.

- Увеличение живота. Увеличение размеров живота происходит в результате скопления газов в кишечнике, растяжения стенок кишечных петель каловыми камнями. При отсутствии лечения, передняя стенка живота становится тонкой, через нее видны растянутые петли кишки. Во время осмотра хорошо пальпируются твердые каловые камни.

- Вздутие живота (метеоризм). Запоры, нарушение слизеобразования приводит к развитию бродильных и гнилостных процессов в просвете кишки, которые сопровождаются образованием большого количества газов и токсических продуктов.

- Боли в животе. Носят распирающий, ноющий характер, могут сменяться схваткообразными болями. Опорожнение кишечника приводит к кратковременному стиханию болевого процесса. Появление болевого синдрома связано с перерастяжением стенки кишки выше участка аганглиоза, повреждением каловыми камнями слизистой оболочки и развитием воспалительных процессов.

Поздние симптомы

- Анемия. При болезни Гиршпрунга нарушаются процессы пищеварения, происходит развитие дисбактериоза. Эти состояния снижают всасывание витаминов и микроэлементов, развивается железодефицитная, В12-дефицитная анемия.

- Гипотрофия. Снижение массы тела может быть обусловлено каловой интоксикацией, явлениями дисбактериоза и присоединением воспалительных процессов. Происходит недостаточное поступление питательных веществ из просвета кишечника в кровеносное русло.

- Диарея. Появление жидкого стула обусловлено развитием дисбактериоза и воспалительных процессов в кишечнике.

- Каловые камни.

Отсутствие сократительной деятельности гладкомышечных клеток приводит к накоплению каловых масс, которые давят на стенки кишки, растягивают ее и создают опасность развития кишечной непроходимости. Она проявляется отсутствием стула, вздутием живота, выделением слизи из прямой кишки. Ребенок плачет, отказывается от груди.

Отсутствие сократительной деятельности гладкомышечных клеток приводит к накоплению каловых масс, которые давят на стенки кишки, растягивают ее и создают опасность развития кишечной непроходимости. Она проявляется отсутствием стула, вздутием живота, выделением слизи из прямой кишки. Ребенок плачет, отказывается от груди. - Деформация грудной клетки. Увеличенный живот давит на диафрагму и органы средостения, приводя к деформации грудной клетки. Нарушается работа сердечно-сосудистой системы, и развиваются бронхолегочные осложнения.

- Диспепсические явления. Человека беспокоит тошнота, чувство тяжести в животе, снижение аппетита. Может быть изжога. У детей раннего возраста возникает рвота.

Диагностика

Диагностические мероприятия направлены на выявление триады симптомов: запоры с рождения, стойкое вздутие живота, данные ирригографии, а также исключение другой патологии со сходной клинической картиной (врожденная кишечная непроходимость).

- УЗИ. Применяется для исключения других заболеваний с похожими симптомами (инвагинация кишечника и др.

).

). - Ирригография. Рентгеноконтрастное исследование кишечника выявляет характерное сужение части кишки, которое воронкообразно переходит в расширение. Один из достоверных методов исследования в диагностике болезни Гиршпрунга. Применяется у детей старше 2 недель жизни для подтверждения диагноза.

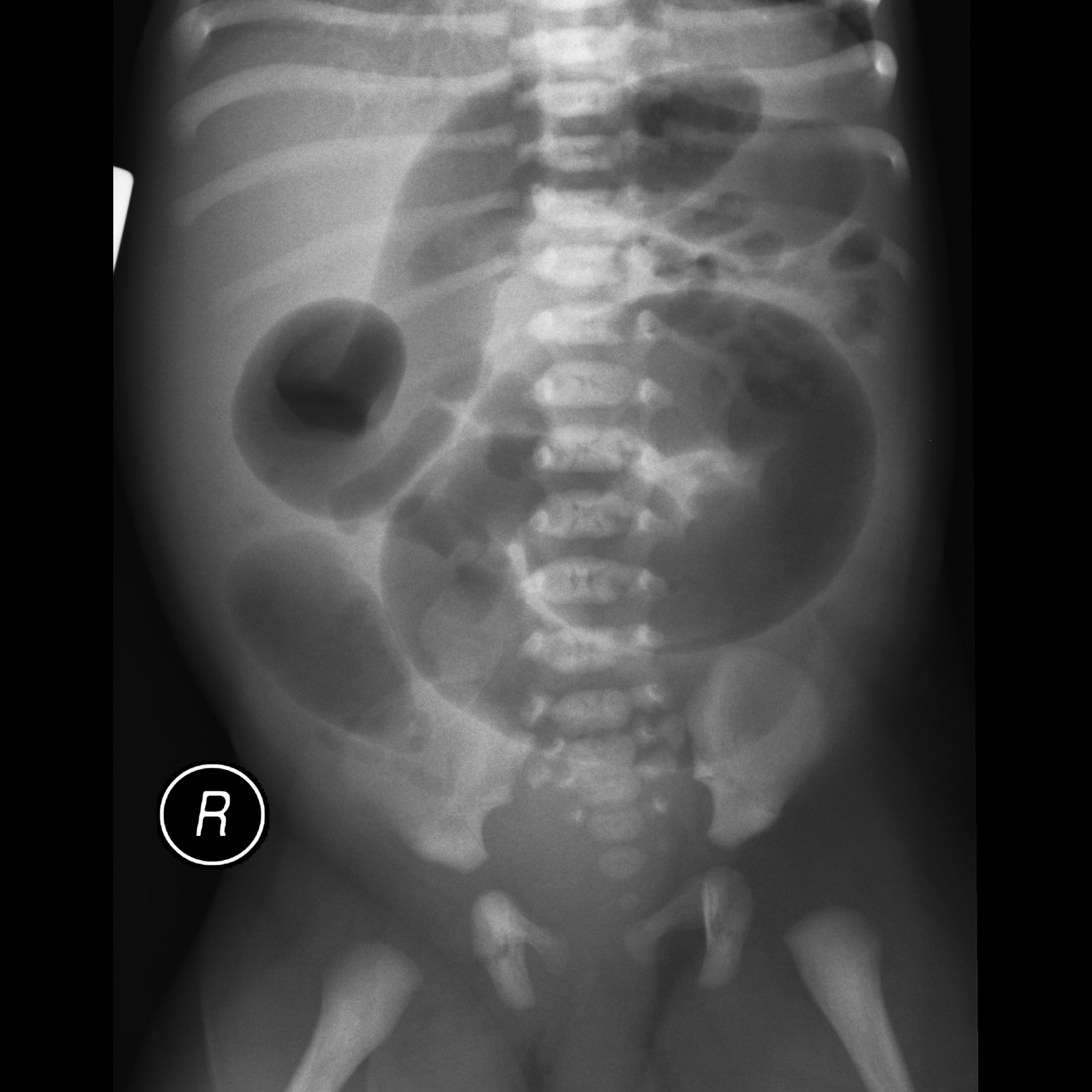

- Обзорная рентгенография органов брюшной полости. Используется для исключения других заболеваний желудочно-кишечного тракта (кишечная непроходимость).

- Биопсия. Характерно отсутствие нервных сплетений и выявление измененных гипертрофированных волокон в стенке кишки.

Лечение

Хирургическое лечение

Целью радикального оперативного лечения является удаление патологического участка кишечника совместно с удалением декомпенсированных расширенных петель кишки. Применяется операция Дюамеля, Дюамеля-Мартина, в ряде случаев накладывается колостома.

Чем меньше возраст ребенка, тем лучше протекает послеоперационный период.

Консервативное лечение

Лечение носит вспомогательный характер и не приводит к выздоровлению.

- Диета. Назначаются продукты с большим содержанием клетчатки (овощи, зелень, фрукты), кисломолочная продукция для облегчения акта дефекации. Исключаются из рациона питания мучные изделия.

- Пробиотики (Бифидумбактерин) применяются для нормализации микрофлоры кишечника.

- Ферментные препараты (Микразим, Панкреатин) используются для облегчения процессов пищеварения и снижения нагрузки на кишечник.

- Очистительные клизмы.

- Массаж живота или ЛФК. Применяется лечебный массаж для стимулирования продвижения каловых масс по кишке. Лечебная гимнастика направлена на тренировку мышц живота и проводится под контролем специалиста.

Прогноз

Своевременная диагностика и лечение на ранних этапах болезни могут привести к выздоровлению человека. При тяжелых формах заболевания и развитии компенсаторных дистрофических изменений со стороны здоровых участков кишки частота рецидивов возрастает.

Болезнь Гиршпрунга и кишечный микробиом

08. 09.2020 22:16

09.2020 22:16

Болезнь Гиршпрунга и кишечный микробиом

Кишечная микробиота, болезнь Гиршпрунга и Гиршпрунг-ассоциированный энтероколит

Li Hong and Valeriy Poroyko

Hirschsprung’s Disease and the Intestinal Microbiome

Clin Microbial 2014, Volume 3. Issue 5

Резюме

Гиршпрунг-ассоциированный энтероколит (ГАЭК или англ. HAEC) является наиболее распространенным и серьезным осложнением болезни Гиршпрунга (БГ), имеющим летальность 1-10%. Несмотря на многие предполагаемые этиологии, патологические механизмы, лежащие в основе ГАЭК, все еще неясны. Специфические бактериальные или вирусные инфекции относятся к числу ключевых факторов, которые следует учитывать. Изучение кишечной флоры, связанной с ГАЭК, было ограничено тем фактом, что 85% кишечной микробиоты не могут быть культивированы. Разработки современных платформ секвенирования следующего поколения и методологии метагеномики позволили с большой точностью изучить и охарактеризовать кишечную микробиоту у детей с болезнью Гиршпрунга. В данной статье рассматривается прогресс в изучении болезни Гиршпрунга и кишечной микробиоты у пациентов с энтероколитом и без него.

Разработки современных платформ секвенирования следующего поколения и методологии метагеномики позволили с большой точностью изучить и охарактеризовать кишечную микробиоту у детей с болезнью Гиршпрунга. В данной статье рассматривается прогресс в изучении болезни Гиршпрунга и кишечной микробиоты у пациентов с энтероколитом и без него.

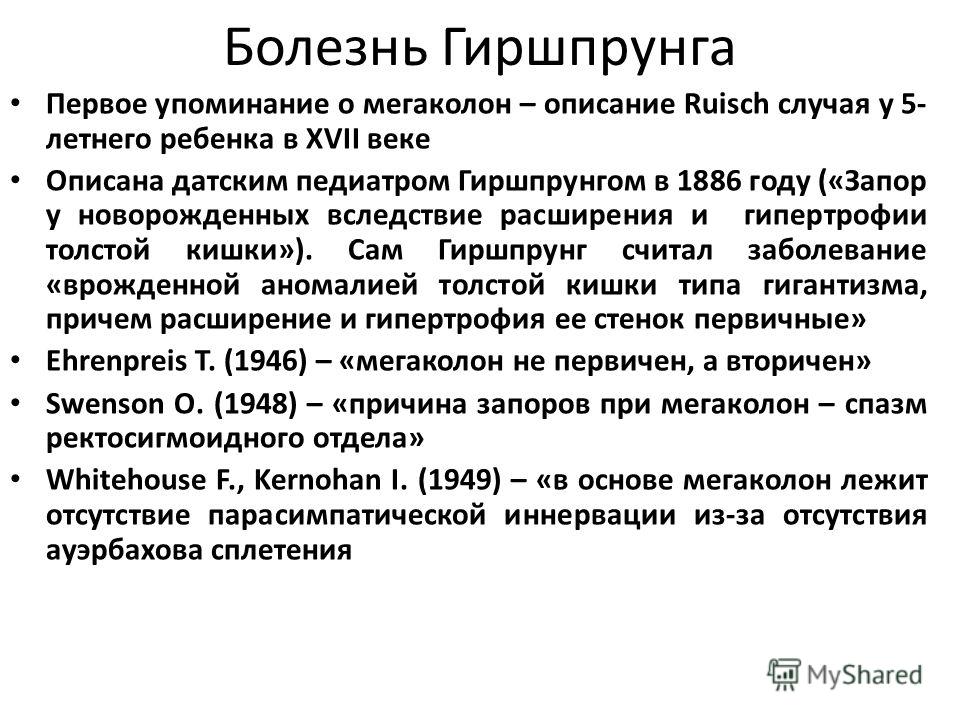

Введение в болезнь Гиршпрунга

Болезнь Гиршпрунга (БГ), также известная как врожденный мегаколон или аганглионоз, была впервые описана и названа Харальдом Гиршпрунгом (Harald Hirschsprung) в 1886 году. Болезнь Гиршпрунга — это расстройство развития кишечной нервной системы, которое поражает приблизительно 1 из 5000 живорожденных младенцев. Это заболевание характеризуется отсутствием ганглиозных клеток в миентериальных и подслизистых сплетениях дистального отдела кишечника, что приводит к отсутствию перистальтики и функциональной кишечной непроходимости. В большинстве случаев аганглионоз вовлекает прямую кишку или ректосигмоид (участок толстой кишки в месте перехода сигмовидной ободочной кишки в прямую – ред. ), но он может распространяться на различные длины, и в 5-10% случаев может вовлекать всю толстую кишку или даже значительное количество тонкой кишки. Основным методом лечения болезни Гиршпрунга является хирургическое вмешательство, включающее резекцию аганглионарной кишки и реконструкцию [1]. Гиршпрунг-ассоциированный энтероколит (ГАЭК) проявляется воспалением кишечника, которое клинически характеризуется лихорадкой, вздутием живота, диареей и сепсисом. Смертность от ГАЭК по-прежнему достигает 1-10% [2,3]. Несмотря на многие предложенные этиологии, биологические механизмы, лежащие в основе ГАЭК, плохо изучены [4]. ГАЭК имеет значительную заболеваемость и потенциальную смертность в популяции пациентов и остается наиболее распространенной причиной смерти у детей с БГ. ГАЭК имеет зарегистрированную частоту встречаемости 17% или даже более 40% в течение послеоперационного курса после процедуры вытягивания. Этот показатель может достигать 55% у пациентов с тотальным аганглионозом толстой кишки [5-8].

), но он может распространяться на различные длины, и в 5-10% случаев может вовлекать всю толстую кишку или даже значительное количество тонкой кишки. Основным методом лечения болезни Гиршпрунга является хирургическое вмешательство, включающее резекцию аганглионарной кишки и реконструкцию [1]. Гиршпрунг-ассоциированный энтероколит (ГАЭК) проявляется воспалением кишечника, которое клинически характеризуется лихорадкой, вздутием живота, диареей и сепсисом. Смертность от ГАЭК по-прежнему достигает 1-10% [2,3]. Несмотря на многие предложенные этиологии, биологические механизмы, лежащие в основе ГАЭК, плохо изучены [4]. ГАЭК имеет значительную заболеваемость и потенциальную смертность в популяции пациентов и остается наиболее распространенной причиной смерти у детей с БГ. ГАЭК имеет зарегистрированную частоту встречаемости 17% или даже более 40% в течение послеоперационного курса после процедуры вытягивания. Этот показатель может достигать 55% у пациентов с тотальным аганглионозом толстой кишки [5-8].

Рис. 1. Изменения в кишечнике при болезни Гиршпрунга и Гиршпрунг-ассоциированном энтероколите на мышиной модели (адаптировано из Jaan-Olle Andressoo et al. Gfra1 Underexpression Causes Hirschsprung’s Disease and Associated Enterocolitis in Mice / Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. Volume 7, Issue 3, 2019)

В настоящее время патогенез ГАЭК до сих пор остается неясным. Недавние исследования показали, что повреждение слизистого барьера кишечника, аномальные иммунные реакции в кишечном тракте и инфекции, вызванные специфическими патогенами, могут играть решающую роль в патогенезе ГАЭК [9]. Кишечные патогены могут проникать в кровоток через поврежденный слизистый барьер кишечника и затем индуцировать водопадоподобную воспалительную реакцию [10]. Кроме того, гистологические и иммунологические исследования показывают, что персистирующее воспаление и снижение иммунной функции присутствуют в кишечном тракте детей с рецидивирующим ГАЭК [11]. В соответствии с патогенезом воспалительных заболеваний кишечника кишечная флора также может играть ключевую роль в патогенезе и развитии ГАЭК [12,13].

В соответствии с патогенезом воспалительных заболеваний кишечника кишечная флора также может играть ключевую роль в патогенезе и развитии ГАЭК [12,13].

Поиск микробного виновника

До сих пор конкретные патогены, участвующие в развитии ГАЭК, не были обнаружены. Несколько исследований показали, что не только увеличение Clostridium difficile и ротавируса, но и снижение бифидобактерий и лактобацилл может играть определенную роль в патогенезе ГАЭК. В 1982 году Thomas et al., впервые сообщили о повышении уровня токсина C. difficile в 4 случаях среди 6 пациентов с ГАЭК [14]. В 1986 году Thomas et al. установлено, что 54% младенцев с ГАЭК были положительны на цитопатический токсин в стуле. С. difficile был выделен у 18% и 30% пациентов из групп только с БГ и без БГ соответственно. Напротив, C. difficile был выделен из 77% младенцев в группе ГАЭК. Thomas et al. также было замечено, что лечение ванкомицином было полезно для 63% пациентов с ГАЭК. В согласии с этим наблюдением Parsons et al. также сообщалось о большем количестве C. difficile и более высоком уровне токсина в кишечном содержимом новорожденных с ГАЭК [15]. Однако Rietra and Slaterus [16] подчеркнули, что C. difficile и секретируемый токсин также были обнаружены в образцах 90% здоровых новорожденных. Эти результаты позволили предположить, что патогенный вид C. difficile не может быть единственным решающим детерминантом ГАЭК. В 1990 году Wilson-Storey et al. выявлен ротавирус в образцах от 77% детей с ГАЭК, что свидетельствует о решающей роли ротавируса в патогенезе ГАЭК [17]. Они также предположили, что ГАЭК определяется множеством факторов, включая инфекции и секрецию IgA. Поскольку человеческий кишечный секреторный иммуноглобулин (IgA) является важным компонентом иммунной защиты от инфекции, нарушение секреции IgA может привести к вторичной ротавирусной инфекции.

В согласии с этим наблюдением Parsons et al. также сообщалось о большем количестве C. difficile и более высоком уровне токсина в кишечном содержимом новорожденных с ГАЭК [15]. Однако Rietra and Slaterus [16] подчеркнули, что C. difficile и секретируемый токсин также были обнаружены в образцах 90% здоровых новорожденных. Эти результаты позволили предположить, что патогенный вид C. difficile не может быть единственным решающим детерминантом ГАЭК. В 1990 году Wilson-Storey et al. выявлен ротавирус в образцах от 77% детей с ГАЭК, что свидетельствует о решающей роли ротавируса в патогенезе ГАЭК [17]. Они также предположили, что ГАЭК определяется множеством факторов, включая инфекции и секрецию IgA. Поскольку человеческий кишечный секреторный иммуноглобулин (IgA) является важным компонентом иммунной защиты от инфекции, нарушение секреции IgA может привести к вторичной ротавирусной инфекции.

Однако из-за сложности кишечной микробиоты исследования, связанные с патогенезом, столкнулись с многочисленными проблемами. Как правило, регулярное микроскопическое исследование не позволяет определить состояние кишечной флоры и точно определить вид и количество бактерий. Кроме того, на методологию легко влияют субъективные факторы. Хотя как разнообразие микробиоты, так и относительное обилие могут быть определены с помощью метода подсчета колоний, в настоящее время широко признано, что специфический отбор кишечных бактерий не может быть осуществлен в питательной среде. Кроме того, мы не можем подготовить свежие образцы и обеспечить строго анаэробную среду во время обработки образцов, учитывая, что не более 15% кишечных видов бактерий могут быть культивированы [18]. Поэтому эти два метода все еще недостаточны для всестороннего анализа кишечного микробиома.

Как правило, регулярное микроскопическое исследование не позволяет определить состояние кишечной флоры и точно определить вид и количество бактерий. Кроме того, на методологию легко влияют субъективные факторы. Хотя как разнообразие микробиоты, так и относительное обилие могут быть определены с помощью метода подсчета колоний, в настоящее время широко признано, что специфический отбор кишечных бактерий не может быть осуществлен в питательной среде. Кроме того, мы не можем подготовить свежие образцы и обеспечить строго анаэробную среду во время обработки образцов, учитывая, что не более 15% кишечных видов бактерий могут быть культивированы [18]. Поэтому эти два метода все еще недостаточны для всестороннего анализа кишечного микробиома.

В 2009 году исследование, основанное на ПЦР в реальном времени, показало более низкий уровень бифидобактерий и лактобацилл в кале детей с ГАЭК по сравнению с пациентами с БГ без энтероколита. Кроме того, количество этих бактерий у пациентов с БГ без энтероколита было сходным с таковым у здоровых детей соответствующего возраста. Эти данные свидетельствуют о том, что низкие уровни бифидобактерий и лактобацилл могут быть непосредственно коррелированы с возникновением ГАЭК [19].

Эти данные свидетельствуют о том, что низкие уровни бифидобактерий и лактобацилл могут быть непосредственно коррелированы с возникновением ГАЭК [19].

В 2010 году в исследовании микробиоты ГАЭК был внедрен новый метод — анализ рестрикции амплифицированной рибосомной ДНК (ARDRA). Де Филиппотуа и его коллеги проанализировали 15 образцов стула 3-летнего пациента с ГАЭК, которые были взяты во время эпизодов ГАЭК и фаз ремиссии. Они обнаружили, что частота ГАЭК коррелировала со специфическим характером распределения кишечных бактерий и зависела от приема антибиотиков [20]. Авторы также предположили, что omics-технология, как эффективный инструмент, может быть использована для анализа повторяющихся эпизодов ГАЭК.

Обещания современных методов секвенирования

Недавнее развитие высокопроизводительных методов секвенирования обеспечивает новый подход к изучению микрофлоры кишечника [21,22]. Высокопроизводительное секвенирование, также известное как технология «секвенирования следующего поколения», концептуально представляет собой метод «секвенирования синтезом» с возможностью одновременного определения последовательностей большого количества ДНК с общей длиной считывания от десятков до сотен пар оснований. Например, один запуск на машине Illumina MiSeq производит почти 25 миллионов последовательностей с длиной считывания 2×300 bp. В обычном методе бактериальный изолят культивируют с последующей вставкой ДНК или кДНК в клонирующий вектор и секвенированием. Однако для высокопроизводительного секвенирования общая бактериальная ДНК (метагеномный подход) или РНК (метатранскриптомный подход) могут быть непосредственно извлечены из образца окружающей среды и секвенированы, избегая этапов культивирования и клонирования. Эти результаты секвенирования не только содержат информацию о некультивируемых микроорганизмах, но и отражают объективную структуру сообщества в реальном времени и дают представление о функциональных возможностях сообщества [23-27]. Таким образом, с помощью высокопроизводительного секвенирования исследователи получили прямой и минимально искаженный доступ к физиологически активным микробным сообществам и создали огромный объем информации о генетическом разнообразии и молекулярной экологии кишечной флоры. В настоящее время в исследованиях желудочно-кишечного тракта широко применяется высокопроизводительное секвенирование в сочетании с метагеномной методологией. Метагеномная методология особенно продуктивна при изучении младенцев и новорожденных из-за относительной простоты неонатальной микробиоты [28-31]. Первоначально сообщалось, что в кишечнике новорожденного в первые несколько недель после рождения находится менее 20 родов бактерий [32-34]. Современные данные согласуются с величиной этой оценки [28-31]. Например, только 16 полных или почти полных бактериальных геномов были собраны из 9 образцов кала, взятых у недоношенного ребенка на третьей неделе жизни [29]. Упрощенная природа неонатальной микробиоты очень благоприятна для метагеномного анализа. Следовательно, всестороннее и точное понимание этиологии ГАЭК представляется вполне достижимым с помощью исследований, основанных на секвенировании следующего поколения.

От одного микроорганизма к микробным сообществам в ГАЭК

В 2012 году в Университете Вайоминга (США) была сконструирована и успешно эксплуатируется модель мышиного БГ и ГАЭК. Эта модель была основана на линии нокаута эндотелинового рецептора типа В (Ednrb−/−). Впервые секвенирование следующего поколения (454 пиросеквенирование) было использовано для оценки кишечной флоры в модели ГАЭК с использованием образцов толстой кишки Ednrb−/− мышей через 7, 20 и 24 дня жизни. В кишечном тракте Ednrb−/− мышей наблюдалось увеличение представителей типа Bacteroidetes и уменьшение Firmicutes по сравнению с животными дикого типа. Более того, эта вариабельность микробного состава зависела от возраста, что указывает на корреляцию между особенностями микрофлоры кишечника в раннем постнатальном периоде и патогенезом ГАЭК [35].

Наша группа использовала высокопроизводительное секвенирование Illumina-MiSeq для изучения кишечной микрофлоры в клинических образцах пациентов с ГАЭК [36]. Исследуемая когорта состояла из 4 пациентов: 2 с ГАЭК (2 мальчика в возрасте 2 и 6 месяцев) и 2 пациентов с БГ (1 девочка в возрасте 7 месяцев и 1 мальчик в возрасте 12 месяцев). Всего было собрано 13 образцов для дальнейшего изучения [36]. Результаты секвенирования генов 16S рРНК показали, что наибольшая доля (46%) среди кишечной флоры у новорожденных с БГ приходится на бактериоидеты (Bacteroidetes), за которыми следуют протеобактерии (Proteobacteria) (21%). Напротив, протеобактерии занимали наибольшую долю, 55% у пациентов с ГАЭК, за ними следовали Firmicutes (18%). Заметная разница наблюдалась между пациентами с ГАЭК и БГ на уровне рода. Энтеробактерии (Enterobacter) были наиболее распространенным родом у пациентов с ГАЭК (56%), за ними следовали роды Enterococcus (13%), Acinetobacter (6%) и Eukaryota (4%). Наибольший удельный вес в кишечном тракте новорожденных с БГ имели Bacteroides (47%), за ними следовали Enterobacteriaceae (24%) и Fusobacterium (4%). Было обнаружено, что семь родов являются уникальными для пациентов с ГАЭК, а 11-исключительно для пациентов с БГ. Эти результаты показали, что существует значительная разница в кишечной микробиоте между пациентами с ГАЭК и БГ. Таким образом, колонизация специфическим типом кишечной микробиоты может быть ответственна за развитие ГАЭК. Кроме того, не было обнаружено существенных различий в кишечной флоре дистального аганглионарного отдела кишечника и проксимального ганглионарного отдела кишечника, что указывает на то, что наличие или отсутствие ганглиозных клеток не является основным определяющим фактором в составе кишечной микробиоты. Микробное сообщество кишечника различалось у разных больных, что соответствовало транзиторной динамике микробиоты в пищеварительном тракте от новорожденных до двухлетних детей и взрослых. Однако из-за ограниченного количества образцов была использована только конструкция поперечного сечения исследования, в будущем необходимо провести продольное исследование с большим количеством образцов.

Вывод

ГАЭК является наиболее распространенным осложнением у пациентов с БГ и характеризуется повышенной смертностью и снижением качества жизни. Недавно было показано, что бактерии и вирусы участвуют в патогенезе ГЭК. Инфекция и колонизация специфическими кишечными бактериями могут быть вредны для кишечного барьера, микроокружения и иммунных реакций, приводя к рецидивирующему ГАЭК. Метагеномика, метатранскриптомика и таксономическое профилирование 16S рРНК дают исчерпывающие и точные данные, описывающие свойства кишечного микробиома. Таким образом, эта технология может быть использована в клинических исследованиях ГАЭК. Специфические кишечные микробиомы и временной ход развития кишечной микробиоты должны быть определены в разном возрасте у пациентов с ГАЭК. В свою очередь, определение роли кишечного микробиома в патогенезе ГАЭК может обеспечить новый терапевтический подход в лечении ГАЭК.

Дополнительно см.:

Морозов Д.А., Пименова Е.С., Королёв Г.А. Гиршпрунг-ассоциированный энтероколит у детей. Вопросы практической педиатрии. 2019; 14(2): 35–42.(PDF).

Литература

- Kenny SE, Tam PK, Garcia-Barcelo M (2010) Hirschsprung’s disease. Semin Pediatr Surg 19: 194-200.

- Pini Prato A, Rossi V, Avanzini S, Mattioli G, Disma N, et al. (2011) Hirschsprung’s disease: what about mortality? Pediatr Surg Int 27: 473-478.

- Suita S, Taguchi T, Ieiri S, Nakatsuji T (2005) Hirschsprung’s disease in Japan: analysis of 3852 patients based on a nationwide survey in 30 years. J Pediatr Surg 40: 197-201.

- Langer JC (2013) Hirschsprung disease. Curr Opin Pediatr 25: 368-374.

- Elhalaby EA, Teitelbaum DH, Coran AG, Heidelberger KP (1995) Enterocolitis associated with Hirschsprung’s disease: a clinical histopathological correlative study. J Pediatr Surg 30: 1023-1026.

- Rescorla FJ, Morrison AM, Engles D, West KW, Grosfeld JL (1992) Hirschsprung’s disease. Evaluation of mortality and long-term function in 260 cases. Arch Surg 127: 934-941.

- Elhalaby EA, Coran AG, Blane CE, Hirschl RB, Teitelbaum DH (1995) Enterocolitis associated with Hirschsprung’s disease: a clinicalradiological characterization based on 168 patients. J Pediatr Surg 30: 76-83.

- Vieten D, Spicer R (2004) Enterocolitis complicating Hirschsprung’s disease. Semin Pediatr Surg 13: 263-272.

- Austin KM (2012) The pathogenesis of Hirschsprung’s disease-associated enterocolitis. Semin Pediatr Surg 21: 319-327.

- Frykman PK, Short SS (2012) Hirschsprung-associated enterocolitis: prevention and therapy. Semin Pediatr Surg 21: 328-335.

- Moore SW, Sidler D, Zaahl MG (2008) The ITGB2 immunomodulatory gene (CD18), enterocolitis, and Hirschsprung’s disease. J Pediatr Surg 43: 1439-1444.

- Strober W, Fuss I, Mannon P (2007) The fundamental basis of inflammatory bowel disease. J Clin Invest 117: 514-521.

- Thomas DF, Fernie DS, Malone M, Bayston R, Spitz L (1982) Association between Clostridium difficile and enterocolitis in Hirschsprung’s disease. Lancet 1: 78-79.

- Thomas DF, Fernie DS, Bayston R, Spitz L, Nixon HH (1986) Enterocolitis in Hirschsprung’s disease: a controlled study of the etiologic role of Clostridium difficile. J Pediatr Surg 21: 22-25.

- Parsons SJ, Fenton E, Dargaville P (2005) Clostridium difficile associated severe enterocolitis: a feature of Hirschsprung’s disease in a neonate presenting late. J Paediatr Child Health 41: 689-690.

- Rietra PJ, Slaterus KW, Zanen HC, Meuwissen SG (1978) Clostridial toxin in faeces of healthy infants. Lancet 2: 319.

- Wilson-Storey D, Scobie WG, McGenity KG (1990) Microbiological studies of the enterocolitis of Hirschsprung’s disease. Arch Dis Child 65: 1338-1339.

- Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN, Purdom E, Dethlefsen L, et al. (2005) Diversity of the human intestinal microbial flora. Science 308: 1635-1638.

- Shen DH, Shi CR, Chen JJ, Yu SY, Wu Y, et al. (2009) Detection of intestinal bifidobacteria and lactobacilli in patients with Hirschsprung’s disease associated enterocolitis. World J Pediatr 5: 201-205.

- De Filippo C, Pini-Prato A, Mattioli G, Avanzini S, Rapuzzi G, et al. (2010) Genomics approach to the analysis of bacterial communities dynamics in Hirschsprung’s disease-associated enterocolitis: a pilot study. Pediatr Surg Int 26: 465-471.

- Karlsson F, Tremaroli V, Nielsen J, Bäckhed F (2013) Assessing the human gut microbiota in metabolic diseases. Diabetes 62: 3341-3349.

- Dave M, Higgins PD, Middha S, Rioux KP (2012) The human gut microbiome: current knowledge, challenges, and future directions. Transl Res 160: 246-257.

- Gevers D, Pop M, Schloss PD, Huttenhower C (2012) Bioinformatics for the Human Microbiome Project. PLoS Comput Biol 8: e1002779.

- Hooper LV, Gordon JI (2001) Commensal host-bacterial relationships in the gut. Science 292: 1115-1118.

- Bäckhed F, Ley RE, Sonnenburg JL, Peterson DA, Gordon JI (2005) Hostbacterial mutualism in the human intestine. Science 307: 1915-1920.

- Turnbaugh PJ, Ley RE, Hamady M, Fraser-Liggett CM, Knight R, et al. (2007) The human microbiome project. Nature 449: 804-810.

- Proctor LM (2011) The Human Microbiome Project in 2011 and beyond. Cell Host Microbe 10: 287-291.

- Morowitz MJ, Denef VJ, Costello EK, Thomas BC, Poroyko V, et al. (2011) Strain-resolved community genomic analysis of gut microbial colonization in a premature infant. Proc Natl Acad Sci U S A 108: 1128-1133.

- Brown CT, Sharon I, Thomas BC, Castelle CJ, Morowitz MJ, et al. (2013) Genome resolved analysis of a premature infant gut microbial community reveals a Varibaculum cambriense genome and a shift towards fermentation-based metabolism during the third week of life. Microbiome 1: 30.

- Costello EK, Carlisle EM, Bik EM, Morowitz MJ, Relman DA (2013) Microbiome assembly across multiple body sites in low-birthweight infants. MBio 4: e00782-00713.

- Sharon I, Morowitz MJ, Thomas BC, Costello EK, Relman DA, et al. (2013) Time series community genomics analysis reveals rapid shifts in bacterial species, strains, and phage during infant gut colonization. Genome Res 23: 111-120.

- Millar MR, Linton CJ, Cade A, Glancy D, Hall M, et al. (1996) Application of 16S rRNA gene PCR to study bowel flora of preterm infants with and without necrotizing enterocolitis. J Clin Microbiol 34: 2506-2510.

- de la Cochetiere MF, Piloquet H, des Robert C, Darmaun D, Galmiche JP, et al. (2004) Early intestinal bacterial colonization and necrotizing enterocolitis in premature infants: the putative role of Clostridium. Pediatr Res 56: 366-370.

- Mshvildadze M, Neu J, Shuster J, Theriaque D, Li N, et al. (2010) Intestinal microbial ecology in premature infants assessed with nonculture-based techniques. J Pediatr 156: 20-25.

- Ward NL, Pieretti A, Dowd SE, Cox SB, Goldstein AM (2012) Intestinal aganglionosis is associated with early and sustained disruption of the colonic microbiome. Neurogastroenterol Motil 24: 874-874e400.

- Yan Z, Poroyko V, Gu S, Zhang Z, Pan L, et al. (2014) Characterization of the intestinal microbiome of Hirschsprung’s disease with and without enterocolitis. Biochem Biophys Res Commun 445: 269-274.

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Болезнь Гиршпрунга у детей — симптомы болезни, профилактика и лечение Болезни Гиршпрунга у детей, причины заболевания и его диагностика на EUROLAB

Что такое Болезнь Гиршпрунга у детей —

Болезнь Гиршпрунга — врождённый дефект толстой кишки, который проявляется агенезией ганглиев подслизистого и мышечно-кишечного нервных сплетений.

Зарождается дефект между пятой и двенадцатой неделями беременности. Существует 4 варианта болезни:

— тотальный кишечный аганглиоз

— тотальный аганглиоз толстого кишечника

— аганглиоз проксимального сегмента

— аганглиоз ультракороткого дистального сегмента

Болезнь Гиршпрунга диагностируют у одного новорожденного из 5 тысяч. Чаще болеют мальчики. Соотношение мужского и женского пола с данным диагнозом составляет 4:1.

Что провоцирует / Причины Болезни Гиршпрунга у детей:

В основе болезни Гиршпрунга лежит порок развития дистальных отделов толстой кишки – врожденный аганглиоз.

Патогенез (что происходит?) во время Болезни Гиршпрунга у детей:

У ребенка отсутствуют или наличествуют в дефиците интрамуральные нервные наглии. Присутствуют аномальные нервные волокна и ганглии. Нарушается проводимость в нервно-рефлекторных дугах.

Вторичные явления – изменения подслизистого, мышечного и слизистого слоя в кишечнике. Но причина неправильного развития нервных элементов кишечной стенки на сегодня точно не известна.

Симптомы Болезни Гиршпрунга у детей:

Болезнь Гиршпрунга у детей проявляется множеством симптомов, которые бывают в разных комбинациях. Основным симптомом считается хронический запор. Он может наблюдаться в том числе у новорожденных. Начальные проявления запоров зависят от длины аганглионарного сегмента, компенсаторных возможностей кишечника, характера кормления.

При коротком аганглионарном сегменте кал у новорожденных задерживается на 1-3 дня. Можно использовать очистительную клизму, чтобы ликвидировать данный симптом. Если зона поражения более длинная, возникает кишечная непроходимость. Запор во всех случаях становится всё более длительным.

Младенец, пока кормится грудью, может испражняться нормально за счет жидкой консистенции кала и функционирования не пораженных отделов толстого кишечника. Но во время введения прикормы или перехода на искусственное вскармливание кал становится менее жидким, тогда усиливаются и запоры.

У более старших детей запоры могут длиться разное время, что зависит во многом от лечения. Как правило, запор длится 3-7 суток. Неполное опорожнение толстой кишки в некоторых случаях может привести к уплотнению и скоплению каловых масс в виде каловых камней в дистальном отделе. Появление камней может привести к острой кишечной непроходимости.

Типичный симптом болезни Гиршпрунга у детей – метеоризм (скопление газов). Он проявляется в первые же сутки после рождения. Хроническая задержка кала и газов вызывает расширение сигмовидной, а иногда и других отделов ободочной кишки.

Можно заметить, что у новорожденного форма живота не в рамках нормы. Причиной является выше указанное расширение ободочной кишки. Пупок при этом расположен ниже, чем обычно, или вывернут. Живот ассиметричен. Врачи при помощи пальпации обнаруживают огромную кишку, что переполнена фекалиями.

Вторичные изменения, возникающие из-за хронической каловой интоксикации, ухудшаются с взрослением ребенка или по причине неправильного ухода за ним. Во многих случаях появляются гипотрофия и анемия. Если не провести лечение, проявляется деформация грудной клетки: реберная дуга развернута, угол ее приближается к тупому. Диафрагма расположена высоко. Фиксируют поджатость легких, уменьшенную дыхательную поверхность. Это создает почву для рецидивирующих бронхитов и пневмоний.

Если стула нет долгое время, возникает интоксикация или кишечная непроходимость, которые, в свою очередь, приводят к развитию такого симптома как рвота. Этот симптом часто характерный для новорожденных и грудничков.

У более старших детей рвота может говорить про обтурацию или заворот кишки. Также вместе с рвотой в некоторых случаях появляется боль в животе. При появлении таких симптомов пора предпринимать активные действия, ведь они говорят об осложнениях – непроходимости или перитоните.

Часто при болезни Гиршпрунга у детей случается диарея. Такие случаи описаны у зарубежных авторов, в нашей стране такой симптом при данном заболевании не наблюдался. Если диарея возникает в первые недели после рождения, может быть летальный исход.

На сегодня симптомы болезни Гиршпрунга стали более «мягкими». Среди постоянных проявлений – хронический запор. Но не всегда изменяется форма живота.

Формы болезни Гиршпрунга:

— легкая

— средняя

— тяжелая

Симптомы условно делят на 3 группы:

1. ранние

2. поздние

3. осложнения

К ранним относят метеоризм, запор, увеличение окружности живота у ребенка. К поздним относят гипотрофию, анемию, каловые камни и деформацию грудной клетки. Симптомы осложнений бывают такие: боли в животе, рвота, парадоксальные поносы и т.д. Группа поздних симптомов выражена не во всех случаях.

Стадии болезни Гиршпрунга у детей:

1. Компенсированная

2. Субкомпенсированная

3. Декомпенсированная

Диагностика Болезни Гиршпрунга у детей:

Диагностику данного заболевания проводят при помощи рентгенограммы. Этот метод позволяет выявить признаки дилатации проксимальной части толстой кишки с образованием аганглиозного конуса, сужающегося по направлению к дистальной части, а также нарушение эвакуации бария.

Применяют также метод аноректальной манометрии, чтобы отсутствие расслабления внутреннего сфинктера. Чтобы подтвердить диагноз, используют биопсию стенки кишки. Иногда врачи могут назначить также проведение лапаротомии.

Дифференциальная диагностика следует отличия болезни Гиршпрунга у новорожденного ребенка от мекониального илеуса при муковисцидозе, мальротации, атрезии или дубликации кишечника.

Лечение Болезни Гиршпрунга у детей:

Применяется исключительно хирургическое лечение. Иначе могут возникнуть ранние или поздние осложнения. К ранним осложнениям относят фистулу, стеноз, энтероколит, анастомоз; поздние — хронический запор, недержание кала.

Лечение тотального аганглиоза проблематично.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Болезнь Гиршпрунга у детей:

Педиатр

Гастроэнтеролог

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Болезни Гиршпрунга у детей, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику:

Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны здесь. Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее персональной странице.

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу.

Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

У Вас ? Необходимо очень тщательно подходить к состоянию Вашего здоровья в целом. Люди уделяют недостаточно внимания симптомам заболеваний и не осознают, что эти болезни могут быть жизненно опасными. Есть много болезней, которые по началу никак не проявляют себя в нашем организме, но в итоге оказывается, что, к сожалению, их уже лечить слишком поздно. Каждое заболевание имеет свои определенные признаки, характерные внешние проявления – так называемые симптомы болезни. Определение симптомов – первый шаг в диагностике заболеваний в целом. Для этого просто необходимо по несколько раз в год проходить обследование у врача, чтобы не только предотвратить страшную болезнь, но и поддерживать здоровый дух в теле и организме в целом.

Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации, возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой. Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию в разделе Вся медицина. Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Eurolab, чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.

Другие заболевания из группы Болезни ребенка (педиатрия):

Болезнь Гиршпрунга симптомы и лечение у детей и взрослых, отзывы после операции

Сложная врожденная болезнь встречается как у детей, так и у взрослых. Основное проявление недуга – постоянные запоры. Болезнь Гиршпрунга дает о себе знать с первых дней жизни и имеет наследственный характер, мальчики по статистике болеют ею в 4-5 раз чаще, чем девочки. Лечение болезни осуществляется при помощи оперативного вмешательства, так как консервативное лечение не приносит требуемой эффективности.

Что такое болезнь Гиршпрунга?

Болезнь Гиршпрунга – это аганглиоз толстой кишки врожденного типа (отсутствие нервных клеток в сплетении мышц Ауэрбаха и подслизистом сплетении Мейснера), который характеризуется отсутствием сокращения на пораженном участке кишки, застоем кала в вышележащих отделах кишечника. Имеется следующая классификация болезни:

- Компенсированная форма болезни характеризуется тем, что запор замечают с раннего возраста. Очистительные клизмы легко его ликвидируют на протяжении длительного периода.

- Субкомпенсированная форма болезни проявляется тем, что со временем клизмы не дают нужного результата. Состояние пациента ухудшается: снижается масса тела, человека сильно беспокоит тяжесть, а также болезненные ощущения в животе, появляется одышка. Замечают выраженную анемию, изменения в процессе метаболизма.

- Декомпенсированная форма болезни отличается тем, что слабительные и очистительные клизмы не приводят к абсолютному опорожнению кишечного тракта. Остается чувство тяжести, преимущественно в нижних отделах живота, а также присутствует вздутие. Под воздействием разных условий (резкое изменение питания, чрезмерная физическая нагрузка) у пациентов формируется резкая кишечная непроходимость. У деток декомпенсацию диагностируют при субтотальной и полной формах поражения.

- Острая форма заболевания Гиршпрунга выражается у новорожденных низкой кишечной непроходимостью.

Таблица: Классификация болезни с учетом объема поражения

|

Форма болезни

|

Область поражения

|

|---|---|

|

Прямокишечная

|

Промежностный отдел

|

|

Ректосигмоидальная

|

Часть сигмовидной кишки

|

|

Субтотальная

|

Поперечнообочная кишка, правая половина кишечника

|

Причины развития заболевания

Точная причина болезни до настоящего времени так и не была установлена. Кроме этого симптомы болезнь обладает определенной схожестью с иными недугами. Пациенты, у которых диагностируют заболевание Гиршпрунга, имеют нарушения электрической активности гладкомышечных миоцитов, а это указывает на наличие миогенного компонента при формировании данной болезни. Основные причины формирования болезни следующие:

- Изменения при переходе нейробластов в дистальную часть кишечника в онтогенезе.

- Вторая причина включает нарушения выживаемости, пролиферации или дифференцировки мигрировавших нейробластов.

- Генетика. Немаловажную роль на развитие аганглиоза играет наследственность.

- Воздействие факторов внешней среды, химических и лучевых агентов, вирусов.

Симптомы аганглиоза у взрослых

Общие симптомы определяются с учетом отсутствия ганглиев (скопления определенных нервных клеток, которые принимают участие в двигательной функции кишечника) и степени протяженности поражения в стенке толстой кишки. Чем меньшее количество ганглиев отсутствует, тем позднее дает знать о себе болезнь. К основным проявлениям аганглиоза относят:

- Постоянные запоры с детства считаются основными симптомами болезни. Больные постоянно пользуются клизмами.

- Нет позывов к опорожнению прямой кишки.

- Редко происходит диарея (жидкий стул).

- Спазмолитическая боль по ходу толстой кишки.

- Метеоризм, характеризующийся усиленным газообразованием в животе.

- Вздутие живота.

- Присутствие «каловых камней», которые имеют вид плотных затвердевших каловых масс.

- Интоксикация организма, вызванная токсическими веществами, которые накапливаются в кишечнике по причине застоя содержимого в кишечнике– при тяжелом течении болезни и продолжительном анамнезе.

- Частичная гетерохромия – наблюдается неравномерная окраска разнообразных участков радужной оболочки одного глаза. Такое явление – это результат относительного недостатка меланина (пигмента).

У детей

Выраженность клинической симптоматики бывает разнообразна, с учетом степени тяжести (степени поражения кишечного тракта). Признаки болезни обнаруживаются сразу после того, как кроха появилась на свет. Но порой они могут обнаружиться как в подростковом, так и юношеском возрасте. Болезнь Гиршпрунга у новорожденного ребенка и у детей постарше проявляется следующими симптомами:

- у новорожденных не отходит меконий (первородный кал),

- появляется рвота (иногда с желчью),

- запоры либо понос,

- повышенное газообразование,

- предрасположенность к упорным запорам,

- увеличение размера живота,

- отставание в росте и развитии, сопряженное с нарушенным всасыванием и формированием синдрома мальабсорбции.

- зачастую отмечается малокровие из-за долговременных потерь крови с калом.

- при выраженной интоксикации аганглиоз характеризуется увеличением толстой кишки.

Диагностика

- Ректальное исследовании позволяет обнаружить пустую ампулу прямой кишки. Жизнедеятельность сфинктера, преимущественно внутреннего, повышен.

- Ректороманоскопия: препятствие при прохождении через ригидные отделы прямой кишки, нехватка там каловых масс, острый переход из суженной дистальной части в увеличенные проксимальные отделы прямой кишки, присутствие в них кала либо каловых камней, невзирая на скрупулезную подготовку кишки к обследованию.

- Обзорная рентгенограмма органов брюшной полости: на рентгене обнаруживаются распухшие, увеличенные петли толстой кишки, редко обнаруживают уровни жидкости.

- Ирригография: увеличенные, длинные петли толстой кишки, поражающие всю брюшную полость; их диаметр доходит 10-15 см и больше.

- Пассаж бариевой взвеси: обычное прохождение по верхним отделам ЖКТ контрастного вещества (тонкая кишка, желудок), выраженное задержка в увеличенных отделах толстой кишки, из которых контраст долгое период (вплоть до 4-5 суток) никак не эвакуируется.

- Дифференциальная диагностика, включающая УЗИ кишечника.

- Аноректальная манометрия заключается в измерении давления прямой и толстой кишки.

- Колоноскопия доказывает данные, полученные в ходе рентгенологического исследования.

- Биопсия стенки прямой кишки согласно Суонсону: отрезают фрагмент кишечной стенки объемом 1,0×0,5 см в 3-4 см. Устанавливают дефицит либо отставание в развитии интрамуральных нервных ганглиев, расположенных в стенке толстой кишки.

- Гистохимическая проверка базируется на качественном установлении активности фермента тканевой ацетилхолинэстеразы. Для этого совершают биопсию слизистой оболочки прямой кишки поверхностного типа и обнаруживают высокую активность ацетилхолинэстеразы парасимпатических нервозных волокон слизистой.

Лечение

Основное лечение аганглиоза заключается в проведении хирургического вмешательства. Но бывают случаи, когда имеет место консервативное лечение. Редко такая терапия дает требуемый результат, однако может рассматриваться, как подготовительный этап к проведению хирургического лечения. Такая терапия включает:

- Диету: фрукты, овощи, кисломолочные, продукты, не вызывающие газообразование

- Стимуляцию перистальтики при помощи массажа, целебной гимнастикой, физиотерапевтическими способами

- Применение очистных клизм

- Внутривенные инфузии электролитных растворов, белковых препаратов

- Прием витаминов.

В случае, когда методы консервативного лечения не дают нужного эффекта или болезнь находится в запущенной стадии, больному назначают оперативное лечение. После проведения операции пациенты проходят реабилитационный период, а затем начинают жить полноценной жизнью, позабыв про свою страшную болезнь. Оперативное лечение подразумевает под собой:

- Постановка диагноза заболевания Гиршпрунга — показание к оперативному вмешательству. Основная задача своевременного лечения (как у взрослых, так и у деток) — в некоторых случаях полная ликвидация аганглионарной области, расширенных отделов и поддержание работоспособной части толстой кишки.

- Радикальные операции Суонсона, Дюамеля, Соаве изобретены для деток, у взрослых их осуществление в чистом варианте не может быть по причине анатомических особенностей или проявленного склероза в подслизистой и мышечной оболочках кишки.

- Самую адекватную для исцеления аганглиоза у взрослых разработанную в НИИ проктологии модификацию операции Дюамеля. Суть операции: асептичность и безопасность операции; максимальное устранение аганглионарной зоны с формированием короткой культи прямой кишки; устранение дефекта внутреннего сфинктера заднего прохода.

Отзывы людей после перенесения операции

Ирина

«Мой старший сын перенес операцию по поводу заболевания Гиршпрунга 10 лет назад. Операция подразделялась на 3 этапа: 1 – в 6 мес. (после обнаружения болезни), 2 и 3 – спустя год. Послеоперационный период у нас занял 3 месяца, но мы строго придерживались все рекомендаций врача: контрастные ванны, бужирование, массаж, диета и так далее. Многие пугали, что может наступить инвалидность, но сейчас об этой страшной болезни мне указывают оставшиеся два шрама на животе».

Светлана

«Не так давно мою дочечку положили в детскую хирургию и провели операцию по удалению части тонкого кишечника и 40 см толстого. Сейчас нам очень тяжело. Она может опорожняться в трусы до 20-ти раз на протяжении всего дня. Но на горшок не хочет, наверно потому, что швы болят».

Екатерина

«У меня история вообще интересная, я с этой болезнью ходила долго, операция по удалению кишечника состояла из двух этапов, на данный момент у меня удален весь кишечник, кроме сигмы и прямой. Никто мне не ставил диагноз – заболевание Гиршпрунга, поставили после оперативного лечения на основе данных гистологии: у меня эпителиальные клетки кишечника переродились в клетки соединительной ткани».

Егор

«Болезнь Гиршпрунга меня беспокоила до 20-ти летнего возраста, но точно диагноз поставить удалось только сейчас. Мне уже сделали операцию, чувствую себя нормально, наконец, могу ходить в туалет, а то раньше без клизмы или слабительного сделать это было нереально».

Фото: Как выглядит болезнь Гиршпрунга

Видео

Запоры у новорожденных: болезнь Гиршпрунга

Смотреть видео

Внимание! Информация, представленная в статье, носит ознакомительный характер. Материалы статьи не призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может поставить диагноз и дать рекомендации по лечению, исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Рассказать друзьям:

Болезнь Гиршпрунга у детей: симптомы, лечение, операция

Болезнь Гиршпрунга — что это такое? Симптомы и лечение

Болезнь Гиршпрунга относится к достаточно редким заболеваниям. Она проявляется чаще всего, в 95% случаев, у новорожденных, но может встречаться у старших детей и у взрослых.

При данном недуге у пациента наблюдается патология нервной системы толстого кишечника. В здоровой толстой кишке на стенках расположены особые нервные сплетения, которые обеспечивают способность толстой кишки проталкивать содержимое в нужном направлении. Подобные нервные сплетения располагаются в мышечном слое кишки и ее подслизитой части.

Болезнь Гиршпрунга проявляется у пациентов мужского пола по статистике в 4 раза чаще, чем у девочек. Данная болезнь не передается по наследству, но риск проявления ее симптомов у детей больных родителей выше в среднем на три процента.

Что это такое?

Болезнь Гиршпрунга — аномалия развития толстой кишки врождённой этиологии, приводящая к нарушению иннервации фрагмента кишки (врождённый аганглиоз) — проявляется упорными запорами.

У новорождённых клиническая картина своеобразна и разнообразна — связана с протяжённостью и высотой расположения (по отношению к анальному отверстию) зоны аганглиоза. Частота встречаемости болезни Гиршпрунга: 1:5 000 новорождённых.

Патогенез

Ганглионарные (либо ганглиозные) клетки – общее название некоторых видов крупных нейронов, которые в кишечнике отвечают за связь между нервными структурами. В период онтогенеза ганглиозные клетки мигрируют из верхних отделов кишечника к его дистальному отделу.

Нарушение миграции приводит к формированию аганглионарного участка кишки (зоны функционального сужения) со сниженной или полностью отсутствующей иннервацией (способность совершать поступательно-сокращательные движения). В некоторых случаях аганглионарный участок может аномально расшириться, формируя мегаколон, что является одним из серьезных осложнений болезни Гиршпрунга.

Местом локализации аганглионарного участка, как правило, является дистальный отдел толстого кишечника. В редких случаях встречаются формы болезни Гиршпрунга, при которых аганглионарный сегмент формируется на участке от селезеночного столба, либо развивается аганглиоз всего толстого кишечника. При такой форме заболевания у пациентов наблюдается тотальный паралич перистальтики.

Симптомы болезни Гиршпрунга

Выраженность признаков болезни Гиршпрунга зависит от возраста, протяженности поражения и анамнеза.

Характерные симптомы:

- Периодически появляется диарея.

- Наблюдается метеоризм. В кишечнике скапливаются газы.

- Запоры. Это самый основной признак заболевания. У некоторых детей стул может не наблюдаться несколько недель. При тяжелом протекании заболевании процесс дефекации вообще невозможен без клизмы.

- У новорожденных малышей меконий (первые испражнения) отходит поздно (ко 2-3 дню) либо совсем не отходит.

- Малыш испытывает боль в кишечнике. Он капризен, плачет, подтягивает колени к животику.

- Живот приобретает вздутую форму. Пупок сглажен либо вывернут наружу. Живот приобретает ассиметричную форму.

- Интоксикация организма. Ребенок отказывается от еды, не прибавляет в весе. Может наблюдаться повышение температуры.

- При акте дефекации отходят «каловые камни» (плотные твердые испражнения). Полного опорожнения не происходит. Испражнения отличаются неприятным запахом. По виду они напоминают тонкую ленту.

Если аномалия не охватывает всю кишку, то симптомы у новорожденных достаточно размыты. У ребенка на грудном вскармливании каловые массы отличаются полужидкой консистенцией. Они без затруднений способны выводиться организмом.

Первые проблемы возникают в тот момент, когда в рацион крохи начинают вводить прикорм. Взрослая еда приводит к уплотнению каловых масс. Появляется кишечная непроходимость, наблюдается симптоматика интоксикации. На первых порах с такой клиникой помогает справиться клизма. В дальнейшем это мероприятие уже не приносит облегчения.

Стадии болезни Гиршпрунга

Учитывая динамику заболевания и видоизменяющиеся симптомы, врачи выделяют такие стадии недуга:

- Компенсированная — запор отмечают с детства, очистительные клизмы без труда его устраняют на протяжении длительного времени

- Субкомпенсированная — постепенно клизмы становятся всё менее результативными, состояние больного ухудшается: масса тела уменьшается, беспокоят тяжесть и боли в животе, одышка; отмечают выраженную анемию, нарушение обмена веществ. Состояние субкомпенсации возникает у больных с декомпенсацией на фоне консервативного лечения

- Декомпенсированная — очистительные клизмы и слабительные редко приводят к полному опорожнению кишечника. Остаются ощущение тяжести в нижних отделах живота, метеоризм. Под влиянием различных факторов (резкое изменение питания, тяжёлая физическая нагрузка) у больных развивается острая кишечная непроходимость. У детей декомпенсацию часто наблюдают при субтотальной и тотальной формах поражения.

- Острая форма болезни Гиршспрунга проявляется у новорождённых в виде низкой врождённой кишечной непроходимости.

Для болезни Гиршпрунга, в отличие от других причин запоров (опухолевых, атонических запоров у пожилых, при неспецифическом язвенном колите), характерно появление запоров с рождения или раннего детства.

Часто у родителей отмечают наличие эндокринных, психических и неврологических отклонений. Заболевание может сопровождаться другими врождёнными аномалиями: болезнью Дауна, незаращением мягкого нёба.

Осложнения

Врожденная аномалия Гиршпрунга часто приводит и развитию всевозможных осложнений. К их группе относят:

- Анемию.

- «Каловую» интоксикацию. Данное осложнение является результатом отравления организма скапливающимися токсическими веществами.

- Развитие острого энтероколита. При быстром прогрессировании подобного воспаления возможен летальный исход.

- Образование «каловых камней». При этом образуются такие твердые массы, что они могут нарушить целостность стенок кишечника.

Нельзя считать, что врожденная аномалия развития кишечника пройдет сама. Дальнейшее качество жизни ребенка и отсутствие у него изменений во всем организме зависит от своевременного лечения патологии.

Лечение болезни Гиршпрунга

Терапия заболевания консервативными методами неэффективна, такие лечебные мероприятия обычно назначают в качестве подготовки к оперативному вмешательству. Единственный результативный метод лечения болезни Гиршпрунга – хирургическая операция. В каждом случае применяется индивидуальный подход и рассматриваются три варианта лечения:

- Применение консервативных методов лечения хронического запора до тех пор, пока не будет решен вопрос целесообразности оперативного вмешательства.

- Отсрочка операции, для чего применяют метод наложения временной колостомы

- Экстренное хирургическое вмешательство

Основываясь на многолетнем опыте, хирурги считают, что для подобной операции оптимальным является возраст 12-18 месяцев. Но если при консервативном лечении наблюдается стойкий компенсационный процесс, вмешательство можно отложить до 2 -4-х летнего возраста.

Также стоит учитывать, если перенести операцию и затягивать с ее выполнением, в организме больного начинаются неблагоприятные вторичные изменения: увеличивается угроза развития энтероколита, дисбактериоза, нарушений белкового обмена. Поэтому врачу важно уловить ту грань, когда наступает оптимальный возрастной рубеж для операции, и еще нет ярких проявлений вторичных изменений.

Консервативное лечение

Основная цель данной терапии – это постоянное очищение кишечника. Для этого врачи рекомендуют предпринимать следующие мероприятия:

- Диета. Она назначается только врачом. Выбор останавливают на продуктах, обладающих слабительным воздействием: овощи (морковь, свекла), фрукты (сливы, яблоки), каши (овсянка, гречка), молокопродукты (ряженка, кефир).

- Физические упражнения. Врач порекомендует специальную лечебную гимнастику. Она стимулирует перистальтику и способствует укреплению пресса.

- Массаж. Ежедневно проводится массаж нижней области живота. Он стимулирует естественную перистальтику и очищение кишечника.

- Витамины. Укрепляют организм и защищают от негативного воздействия токсических веществ.

- Очистительные клизмы. Ребенку необходимо постоянное очищение кишечника.

- Пробиотики. Лекарства стимулируют функционирование кишечника и насыщают его полезной микрофлорой.

- Белковые препараты. Электролитные растворы вводятся внутривенно. Они рекомендованы при ярко выраженных симптомах нарушенного питания.

В случае, когда методы консервативного лечения не дают нужного эффекта или болезнь находится в запущенной стадии, больному назначают оперативное лечение.

Хирургическое лечение

После ряда обследований хирург принимает решение, в какие сроки и как делать операцию. Она должна проводиться в самый благоприятный период, а не во время обострений. В чем суть хирургического метода? Устраняется пораженный сегмент, после чего соединяются здоровые участки толстого кишечника. Операция может быть двух видов:

- Одномоментная. Усекается аганглионарная зона толстой кишки. Здоровая часть толстого кишечника сразу же соединяется с прямой кишкой.

- Двухмоментная. Сначала проводится усечение, затем колостомия (участок кишки выводится на поверхность живота). Каловые массы отводятся в специальную емкость — калоприемник. После адаптационного периода проводится вторая часть операции: соединяются здоровые участки усеченного кишечника.

Все больные, перенесенные операцию должны проходить диспансерное наблюдение, для оценки функциональных результатов лечения и выявление, и коррекции поздних осложнений, вызванных операцией. Рекомендовано каждую неделю в течении месяца после операции проходить медицинский осмотр и консультацию врача. Потом, на протяжении года осмотры можно проводить раз на 3 месяца.

Болезнь Гиршпрунга у детей имеет достаточно благоприятный прогноз. Большинство операций на удаление дефектного участка толстой кишки проходят без дальнейших осложнений, но только если родители или сам ребенок будут следить за соблюдением рекомендаций врача и периодически проходить осмотры.

Болезнь Гиршпрунга (для родителей) — Nemours KidsHealth

[Перейти к содержанию]

Открыть поиск

- для родителей

- Родительский сайт

- Sitio para padres

- Общее здоровье

- Рост и развитие

- Инфекции

- Заболевания и состояния

- Беременность и младенец

- Питание и фитнес

- Эмоции и поведение

- Школа и семейная жизнь

- Первая помощь и безопасность

- Доктора и больницы

- Видео

- Рецепты

- Закрыть для родителей nav

- для детей

- Детский сайт

- Sitio para niños

- Как устроен организм

- Половое созревание и взросление

- Сохранение здоровья

- Остаться в безопасности

- Рецепты и кулинария

- Проблемы со здоровьем

- Болезни и травмы

- Расслабься и расслабься

- Люди, места и вещи, которые помогают

- Чувства

- Ответы экспертов, вопросы и ответы

- Фильмы и другое

- Закрыть детское нав

- для подростков

- Подростковый сайт

- Место для подростков

- Кузов

- Разум

- Сексуальное здоровье

- Еда и фитнес

- Заболевания и состояния

- Инфекции

- Наркотики и алкоголь

- Школа и работа

- Спорт

- Ответы экспертов (вопросы и ответы)

- Остаться в безопасности

Morbus hirschsprung — Lexikon für Medizin & Gesundheit

Лос

Лос

- Startseite

- Krankheiten & Symptome

- Симптом A-Z

- Krankheiten A-Z

- Krankheitserreger

- Behandlung & Therapie

- Behandlungen A-Z

- Ärzte & Therapeuten

- Medikamente

- Wirkstoffe

- Heilpflanzen

- Hausmittel

- Medizinprodukte

- Анатомия и орган

- Анатомия и орган

- Körperprozesse

- Blut- & Laborwerte

- Gesundheit & Ernährung

- Lebensmittel

- Abnehmen & Diät

- Ратгебер

- Schwangerschaft & Geburt

Diese Seite en

определение слова Hirschsprung в The Free Dictionary

Из них 51 (71.8%) детей страдали болезнью Гиршпрунга, у 9 (12,7%) выявлена незрелость ганглиозных клеток (IGC), 9 (12,7%) принадлежали к изолированной гипоганглионарной группе и у 2 (2,8%) выявлен изолированный IND типа B.MTC (и другие тироидные клетки). опухоли), как было показано, генетически связаны с мутациями в протоонкогене RET (REarranged during Transfection) (расположенном в 10q22 (3,4)), который играет ключевую роль по крайней мере в четырех клинических синдромах (MEN2A и MEN2B, семейные медуллярная карцинома щитовидной железы (FMTC) и болезнь Гиршпрунга (HSCR)) уникальным способом «включить, выключить».Такие эпонимы, как Halsted, Wilms, Spencer Wells, Roeder, Prehn, Hirschsprung, Backhaus, Troisier, Thiersch, Sloan-Kettering, Dietl, Palomo и Charcot, а также неанглийские термины, такие как Sitz Bath, написаны неправильно. Райан Доддс прожил свою жизнь. трагически оборвался, когда он перенес остановку сердца в результате болезни Гиршпрунга, которая была диагностирована при рождении. hastaligi ve diger cerrahi karin durumlari) ве sistemik bulgulari (атесли хасталик, иритабилит, кило алмада яваслама, кило кайби) дисланан хасталар олдугу белиртилмистир.Ни один из них не висит на стенах в трех главных художественных музеях Копенгагена — Королевском музее изящных искусств, Ny Carlsberg Glyptotek или коллекции Hirschsprung (в последней есть комната, полная Kyhns). Детский ботулизм может проявляться в широком спектре заболеваний. симптомы, которые на ранней стадии заболевания могут имитировать сепсис, обезвоживание, вирусный синдром, пневмонию, идиопатическую гипотонию, менингит, задержку развития, гипотиреоз, метаболическую энцефалопатию, нарушение обмена аминокислот, отравление тяжелыми металлами (Pb, Mg, As), электролиты дисбаланс, прием лекарств, полиомиелит, ацил-КоА-дегидрогеназа со средней длиной цепи, энцефалит ствола головного мозга, миастения, вирусный полиневрит, синдром Гийена-Барре, болезнь Гиршпрунга или болезнь Верднига-Гофмана.«Я говорю по собственному опыту, поскольку мой сын Луи родился с болезнью Гиршпрунга, при которой отсутствует часть кишечника, и неделю находился в отделении интенсивной терапии. (29) Dentro de las enfermedades gastrointestinales se destacan los volvulos, la rotacion anormal, la colitis pseudomembranosa, la colitis de Hirschsprung, invaginacion, tromboembolia de la arteria umbilical, perforacion кишечника, hemorragia hepatoesplenica suprarrenal, ulcera por estres, ilceo meconial yalergia leche.

Для данной стадии характерны ранние симптомы, поздние симптомы болезни отсутствуют.

Для данной стадии характерны ранние симптомы, поздние симптомы болезни отсутствуют. Самостоятельное отхождение каловых масс бывает крайне редко. Для опорожнения кишечника применяются слабительные средства и очистительные клизмы. После клизм выделяется стул плотной консистенции в большом количестве.

Самостоятельное отхождение каловых масс бывает крайне редко. Для опорожнения кишечника применяются слабительные средства и очистительные клизмы. После клизм выделяется стул плотной консистенции в большом количестве.

Отсутствие сократительной деятельности гладкомышечных клеток приводит к накоплению каловых масс, которые давят на стенки кишки, растягивают ее и создают опасность развития кишечной непроходимости. Она проявляется отсутствием стула, вздутием живота, выделением слизи из прямой кишки. Ребенок плачет, отказывается от груди.

Отсутствие сократительной деятельности гладкомышечных клеток приводит к накоплению каловых масс, которые давят на стенки кишки, растягивают ее и создают опасность развития кишечной непроходимости. Она проявляется отсутствием стула, вздутием живота, выделением слизи из прямой кишки. Ребенок плачет, отказывается от груди. ).

).