Физиология носа

Нос выполняет дыхательную, защитную, обонятельную и резонаторную функции.

Дыхательная функция

В обычных условиях человек дышит носом. Во время физической нагрузки количество потребляемого воздуха увеличивается, и тогда человек переходит на ротовое или смешанное дыхание. Регуляция частоты и глубины дыхательных экскурсий происходит рсфлекторно, за счет раздражения рецепторных окончаний блуждающего нерва, активизирующего дыхательный центр продолговатого мозга.

Если вследствие разных причин носовое дыхание затруднено, вдох становится менее глубоким, что уменьшает количество поступающего в организм кислорода, тем самым патологически влияя на нервную, сердечно-сосудистую, кровеносную и другие системы организма, особенно у детей.

Во время вдоха, обусловленного отрицательным давлением в грудной полости и во всех отделах дыхательных путей, воздух поступает в обе половины носа. Благодаря горизонтальному размещению ноздрей поток воздуха поднимается преимущественно кверху, по среднему и общему носовым ходам, дальше дугообразно меняет свое направление и через хоаны спускается в носовую часть горла. Во время выдоха поток воздуха через носовую часть горла попадает в хоаны, которые размещены вертикально, и выходит наружу преимущественно по нижнему и среднему носовым ходам.

Во время выдоха поток воздуха через носовую часть горла попадает в хоаны, которые размещены вертикально, и выходит наружу преимущественно по нижнему и среднему носовым ходам.

На носовую полость приходится более половины всего сопротивления дыхательных путей, что обусловлено ее относительной узостью, извитостью носовых ходов и неровной поверхностью их стенок. Регуляция воздушного потока в наибольшей мере зависит от степени кровенаполнения носовых раковин. При значительном набухании кавернозных тел носовая полость может становиться непроходимой для воздуха.

Защитная функция носа включает рефлексы чихания и слезовыделения, очищения, увлажнения и согревания воздуха во время его движения через носовые ходы.

Раздражителями рефлексов чихания и слезовыделения могут быть пылевые частицы, механические, химические, термические и другие факторы. Во время чихания воздух с силой выталкивается из носа, при этом удаляется и раздражитель. Очищению носовой полости способствует также значительное выделение слизи в ответ на раздражитель.

Очищение воздуха обеспечивается благодаря различным механизмам. При прохождении потока воздуха через нос крупные частицы пыли задерживаются волосками кожи преддверия, а более мелкие вместе с микроорганизмами оседают на слизистой оболочке, покрытой слизистым секретом. Этому способствуют узкие и изогнутые носовые ходы.

Обеззараживание микроорганизмов, попадающих в носовую полость, происходит благодаря поглотительной способности гистиоцитных элементов и бактерицидному действию носовой слизи, содержащей муцин и лизоцим. Слизь вместе с частицами пыли и микроорганизмами за счет колебательных движений ресничек проталкивается в сторону носовой части горла. Колебания ресничек подчинены определенному ритму (приблизительно 250 циклов за 1 мин), благодаря чему слизь волнообразно проталкивается от одного участка к другому.

Наиболее интенсивно этот процесс происходит в средних и задних отделах дыхательной зоны. Время прохождения частиц от переднего конца нижней носовой раковины к хоанам составляет 10—12 мин. Далее слизь вместе со слюной проглатывается, в желудке происходит окончательное ее обезвреживание. В случае воздействия химических и физических факторов или вследствие воспалительных процессов, функции мерцательного эпителия могут нарушаться.

Далее слизь вместе со слюной проглатывается, в желудке происходит окончательное ее обезвреживание. В случае воздействия химических и физических факторов или вследствие воспалительных процессов, функции мерцательного эпителия могут нарушаться.

Увлажнение вдыхаемого воздуха происходит за счет испарения слизи, выделяемой слизистой оболочкой, слез, поступающих в носовую полость через носослезный канал, и межтканевой жидкостью. В течение суток слизистая оболочка носовой полости взрослого человека выделяет приблизительно 500 мл влаги.

Согревание воздуха осуществляется за счет тепла, выделяемого поверхностью стенок носа. Наличие носовых раковин и неровностей слизистой оболочки увеличивает поверхность соприкосновения с воздухом. Отдавая тепло для согревания воздуха, проходящего через нос, слизистая оболочка носа охлаждается, поэтому ее температура в норме на 2—3 °С ниже, чем температура тела.

Обонятельная функция обеспечивается обонятельной зоной слизистой оболочки, в которой содержатся специальные чувствительные клетки — хеморецепторы. Обонятельный участок берет начало между средней частью средней носовой раковины и противоположным отделом носовой перегородки и продолжается до свода полости носа. Ароматное вещество, достигнув поверхности обонятельного эпителия, растворяется в слое слизи, в который погружены пучки обонятельных волосков, связывающиеся с рецепторными участками на поверхности обонятельных клеток, образуя комплексы с белковыми компонентами их цитоплазматической мембраны, что служит причиной изменения ее ионной проницаемости и возникновения рецепторного потенциала. Это вызывает раздражение специфической нервной ткани, которое распространяется путями обонятельного нерва в подкорковые и корковые центры.

Обонятельный участок берет начало между средней частью средней носовой раковины и противоположным отделом носовой перегородки и продолжается до свода полости носа. Ароматное вещество, достигнув поверхности обонятельного эпителия, растворяется в слое слизи, в который погружены пучки обонятельных волосков, связывающиеся с рецепторными участками на поверхности обонятельных клеток, образуя комплексы с белковыми компонентами их цитоплазматической мембраны, что служит причиной изменения ее ионной проницаемости и возникновения рецепторного потенциала. Это вызывает раздражение специфической нервной ткани, которое распространяется путями обонятельного нерва в подкорковые и корковые центры.

В случае закрытия обонятельной щели наступает респираторная гипо- или аносмия. При условии поражения собственно рецепторного аппарата развивается эссенциальная гипо- или аносмия. Иногда восприятие запахов извращается— возникают паросмия или какосмия. Для человека обонятельная функция не является жизненно важной, но она дает возможность судить о вкусовых качествах пищи, играет роль в желудочной секреции, ориентирует в окружающей обстановке.

Резонаторная функция состоит в усилении различных тонов голоса. Небольшие полости (клетки решетчатого лабиринта, клинообразные пазухи) резонируют более высокие звуки, тогда как большие полости (верхнечелюстные и лобные пазухи) резонируют более низкие тоны. Поскольку объем полости в норме у взрослого человека в течение жизни постоянен, то и тембр голоса не изменяется. Небольшие изменения тембра голоса происходят в случае воспаления пазух в связи с утолщением слизистой оболочки.

Положение мягкого неба в определенной мере регулирует резонанс, отграничивая носовую часть глотки, а также носовую полость от среднего отделов глотки и гортани, откуда идет звук. В момент произнесения некоторых звуков (м, н) мягкое небо свободно свисает, носовая часть глотки и хоаны остаются открытыми. При этом голос приобретает носовой оттенок. Паралич мягкого неба сопровождается открытой гнусавостью (rhinolalia aperta), обтурация носовой части глотки, хоан, носовой полости проявляется закрытой гнусавостью (rhinolalia clausa).

Д.И. Заболотный, Ю.В. Митин, С.Б. Безшапочный, Ю.В. Деева

Опубликовал Константин Моканов

Физиология носа и околоносовых пазух

Полость носа выполняет дыхательную, защитную, обонятельную и резонаторную функции.

Дыхательная функция

Благодаря особенностям строения стенок полости носа, особенно ее слизистой оболочки, наличию рефлексогенных зон, снабжаемых ветвями тройничного и обонятельного нервов, полость носа не только регулирует объем и скорость поступающего в легкие воздуха, но и влияет на состояние многих органов и систем организма.

Ощущение запаха вдыхаемого воздуха является одним из средств, предохраняющих наш организм от вредных влияний окружающей среды. Например, запах недоброкачественной пищи, вредных примесей в окружающем воздухе и др. настораживают человека, заставляя прибегать к соответствующим средствам и способам защиты.

В норме дыхание осуществляется через нос. В случае затруднения дыхания носом изменяются частота и глубина дыхания, может развиться эмфизема легких.

Резкое затруднение носового дыхания сопровождается включением в ответ на уменьшение поступления в легкие воздуха при дыхании через рот следующих компенсаторных механизмов организма: 1) урежением дыхательных движений; 2) удлинением выдоха; 3) усилением экскурсий грудной клетки и диафрагмы; 4) увеличением внутриплеврального и внутритрахеального давления. Установлено, что при дыхании ртом вентиляция легких уменьшается на 25—30 %, а это отражается на содержании в крови кислорода и углекислого газа.

Даже кратковременная гипоксия может приводить к нарушениям функций сердечно-сосудистой системы, причем уровень поражения дыхательных путей не играет роли, т.е. затруднение носового дыхания, особенно у лиц, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, в значительной степени будет оказывать неблагоприятное воздействие на общее состояние организма.

Наличие рефлексогенных зон в слизистой оболочке полости носа обеспечивает ей широкие связи с различными системами организма. Со слизистой оболочки полости носа может исходить импульсация, которая поддерживает или обусловливает возникновение различных патологических состояний отдаленных органов и систем организма. Эта рефлекторная связь осуществляется через волокна I и V пар черепных нервов (вследствие раздражения механо-, хемо- и терморецепторов). Например, при раздражении слизистой оболочки полости носа табачным дымом изменятся частота и глубина дыхания, под влиянием паров хлороформа может наступить полная остановка дыхания. Вследствие затруднения носового дыхания, раздражения рефлекторных зон возможны повышение АД, слезотечение, сужение зрачков, изменение клеточного состава крови (нарастание эозинофилии), сдвиги уровня глюкозы в крови.

Со слизистой оболочки полости носа может исходить импульсация, которая поддерживает или обусловливает возникновение различных патологических состояний отдаленных органов и систем организма. Эта рефлекторная связь осуществляется через волокна I и V пар черепных нервов (вследствие раздражения механо-, хемо- и терморецепторов). Например, при раздражении слизистой оболочки полости носа табачным дымом изменятся частота и глубина дыхания, под влиянием паров хлороформа может наступить полная остановка дыхания. Вследствие затруднения носового дыхания, раздражения рефлекторных зон возможны повышение АД, слезотечение, сужение зрачков, изменение клеточного состава крови (нарастание эозинофилии), сдвиги уровня глюкозы в крови.

Известен «нособронхиальный рефлекс» через ветви тройничного нерва. Повышение чувствительности бронхов к рефлекторной стимуляции со слизистой оболочки носа, а также усиление возможности проникновения в бронхиальное дерево патогенной флоры при нарушенном носовом дыхании могут приводить к стойким заболеваниям бронхиального дерева. Отмечено, что в 54— 80,5 % случаев аллергический ринит предшествует бронхиальной астме и только в 4—9 % случаев наблюдается обратная картина.

Отмечено, что в 54— 80,5 % случаев аллергический ринит предшествует бронхиальной астме и только в 4—9 % случаев наблюдается обратная картина.

Защитная функция обусловлена следующими обстоятельствами:

1. Согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха происходят за счет усиленного кровоснабжения полости носа и выделения бокаловидными клетками значительного количества слизи. Под влиянием раздражения терморецепторов слизистой оболочки холодным воздухом происходит кровенаполнение носовых раковин, главным образом нижних, играющих роль калорифера. Это приводит к значительному сужению носовых ходов, по которым, завихряясь, продвигается струя вдыхаемого воздуха. В результате контакт холодного воздуха с поверхностью носовых раковин становится продолжительным, и воздух согревается. При вдыхании сухого воздуха бокаловидные клетки выделяют значительное количество слизи, что способствует увлажнению проходящего через полость носа воздуха.

2. Слизь, выделяемая бокаловидными клетками, содержит лизоцим, который обладает бактерицидным и бактериостатическим действием по отношению к ряду микроорганизмов, попадающих в полость носа вместе с вдыхаемым воздухом.

3. Большую роль играет «транспортная функция» мерцательного эпителия. На каждой его клетке, как было сказано, имеется 200—300 ресничек, которые сокращаются с частотой 160—200 ударов в минуту. Частота этих сокращений зависит от ряда факторов и, главное, от температуры вдыхаемого воздуха. Как при вдыхании холодного воздуха, так и при общем охлаждении организма происходит замедление движения ресничек. Вследствие раздражения окончаний тройничного нерва наблюдается ускорение, а при раздражении симпатической нервной системы — замедление этих сокращений.

Большое влияние на функционирование реснитчатого эпителия оказывают инфекционные процессы, приводящие не только к нарушению мерцательной деятельности, но и к метаплазии, превращению его в многослойный плоский эпителий (при кори, скарлатине, ОРВИ и т.д.).

Неоднородно влияние и лекарственных средств на деятельность мерцательного эпителия. Такие препараты, как глицерин, вазелиновое масло, вызывают торможение, а адреналин — усиление этой деятельности. Под влиянием табачного дыма уже через 5 мин прекращается мерцательная деятельность эпителия. Благодаря описанному механизму попавшие с воздухом мелкие частицы пыли, микроорганизмы вместе со слизью, выделяемой бокаловидными клетками, транспортируются в задние отделы полости носа, откуда или проглатываются вместе со слюной, или выводятся наружу. Проникновению более крупных пылевых частиц в полость носа препятствуют волосы, имеющиеся в преддверии носа.

Под влиянием табачного дыма уже через 5 мин прекращается мерцательная деятельность эпителия. Благодаря описанному механизму попавшие с воздухом мелкие частицы пыли, микроорганизмы вместе со слизью, выделяемой бокаловидными клетками, транспортируются в задние отделы полости носа, откуда или проглатываются вместе со слюной, или выводятся наружу. Проникновению более крупных пылевых частиц в полость носа препятствуют волосы, имеющиеся в преддверии носа.

Обонятельная функция

Механизм возбуждения рецепторов обонятельного анализатора еще до конца неизвестен. Восприятие того или иного запаха происходит главным образом на вдохе, когда струя воздуха благодаря горизонтальному расположению ноздрей устремляется кверху, в обонятельную зону.

Строение латеральной стенки полости носа определяет пути распространения вдыхаемого воздуха. Если у человека удалить нижнюю носовую раковину, то основная доля вдыхаемого воздуха будет проходить ближе ко дну полости носа, что может сказаться и на остроте обоняния. Выдыхаемый воздух в норме проходит по средним и нижним отделам полости носа, вследствие чего больные не всегда ощущают неприятный запах при отрыжке, гнойных поражениях легких, некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Выдыхаемый воздух в норме проходит по средним и нижним отделам полости носа, вследствие чего больные не всегда ощущают неприятный запах при отрыжке, гнойных поражениях легких, некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Ощущение запаха появляется сразу, скрытый период составляет 0,3—0,6 с. Чувствительность рецепторного отдела обонятельного анализатора очень велика, человек может воспринимать запахи при очень больших разведениях (1:0,0000023).

Сложный обонятельный рефлекс обеспечивается связями между рецепторами различных нервов, главным образом за счет I и V пар черепных нервов, а также элементами вегетативной нервной системы.

Выделяют следующие три группы рецепторов: 1) чисто ольфакторные; 2) чисто тригеминальные; 3) ольфактотригеминальные. Для каждой группы характерно восприятие определенных пахучих веществ (одоривекторы). Несмотря на то что в верхний носовой ход проникает только 0,01 или 0,001 части вдыхаемого воздуха, ничтожное количество пахучих веществ улавливается рецепторами обонятельного нерва. Отмечено, что дети грудного возраста одинаково воспринимают «приятные» и «неприятные» запахи. Нарушение обоняния — мучительный недуг и отсутствие одного из существенных защитных факторов организма.

Отмечено, что дети грудного возраста одинаково воспринимают «приятные» и «неприятные» запахи. Нарушение обоняния — мучительный недуг и отсутствие одного из существенных защитных факторов организма.

Резонаторная функция

При нормальных проходимости полости носа и воздухоносности околоносовых пазух обеспечивается четкое произношение ряда согласных звуков: «м», «н», «г» и др. Вследствие обтурации просвета полости носа возникает гнусавость.

Следует подчеркнуть также участие полости носа в слезоотведении. В норме слеза свободно выходит через устье носослезного протока в полость носа (нижний носовой ход), но при патологических процессах в слизистой оболочке полости носа, например при ее гипертрофии, может возникать сужение этого устья, что влечет за собой упорное слезотечение. Набухание слизистой оболочки нижних носовых раковин на морозе также сопровождается слезотечением.

Роль околоносовых пазух пока до конца не выяснена. Воздух проникает в них только на выдохе, т.е. уже подогретым и увлажненным. Всасывающая способность слизистой оболочки околоносовых пазух значительна и изменяется при воспалительных процессах в них. Местное и общее охлаждение носа или пазух способствует усилению секреции слизи.

Влияние на организм состояния полости носа и околоносовых пазух

Нормальное функционирование полости носа и околоносовых пазух играет исключительную роль и для нормальной деятельности отдаленных органов и систем. Так, отмечено, что при дыхании носом в нижние дыхательные пути микроорганизмов проникает в 10 раз меньше, чем при дыхании ртом.

Нарушение носового дыхания способствует заболеванию ангиной, острыми респираторными заболеваниями, бронхитом, пневмонией. Свободное носовое дыхание необходимо для нормального газообмена крови, так как при дыхании через рот количество поступающего в организм человека кислорода составляет 78 % его нормального объема. Длительный недостаток поступления кислорода в организм может способствовать развитию анемии, замедлить физическое и умственное развитие.

Между кровеносными и лимфатическими сосудами полости носа и головного мозга имеется тесная взаимосвязь, поэтому при длительном затрудненном носовом дыхании происходит расстройство крово- и лимфообращения как в полости носа и его пазухах, так и в мозговой ткани и оболочках мозга. Следствием этого могут быть тахикардия, повышенное внутричерепное давление, упорная головная боль, быстрая утомляемость, ослабление памяти, изменчивость настроения, понижение аппетита, неспособность сосредоточиться.

Стойкое затруднение носового дыхания может привести к расстройству нервной системы и развитию ряда заболеваний (например, бронхиальная астма, у детей — эпилептиформные припадки, ночное недержание мочи). Длительное нарушение носового дыхания в детском возрасте приводит не только к нарушению развития скелета грудной клетки, но и к деформации лицевого скелета: верхняя челюсть развивается неправильно, сближаются ее боковые части, твердое небо становится узким, высоким, «готическим». Поднимается дно полости носа, что ведет к искривлению перегородки носа, нарушается прорезывание зубов.

Ю.М. Овчинников, В.П. Гамов

Опубликовал Константин Моканов

Физиология носа и околоносовых пазух

Нос выполняет следующие физиологические функции:

- дыхательную,

- обонятельную,

- защитную,

- резонаторную (речевую).

Дыхательная функция

Эта функция является основной функцией носа. В норме через нос проходит весь вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Во время вдоха, обусловленного отрицательным давлением в грудной полости, воздух устремляется в обе половины носа. Основной поток воздуха направляется снизу вверх дугообразно по общему носовому ходу вдоль средней носовой раковины, поворачивает кзади и книзу, идет в сторону хоан. При вдохе из околоносовых пазух выходит часть воздуха, что способствует согреванию и увлажнению вдыхаемого воздуха, а также частичной диффузии его в обонятельную область. При выдохе основная масса воздуха идет на уровне нижней носовой раковины, часть воздуха поступает в околоносовые пазухи.

Дугообразный путь, сложный рельеф и узость внутриносовых ходов создают значительное сопротивление прохождению струи воздуха, что имеет физиологическое значение — давление струи воздуха на слизистую оболочку носа участвует в возбуждении дыхательного рефлекса. Если дыхание осуществляется через рот, вдох становится менее глубоким, что уменьшает количество поступающего в организм кислорода. При этом уменьшается и отрицательное давление со стороны грудной клетки, что, в свою очередь, приводит к уменьшению дыхательной экскурсии легких и последующей гипоксии организма, а это вызывает развитие целого ряда патологических процессов со стороны нервной, сосудистой, кроветворной и других систем, особенно у детей.

Защитная функция

Во время прохождения через нос вдыхаемый воздух очищается, согревается и увлажняется.

Согревание воздуха осуществляется за счет раздражающего воздействия холодного воздуха, вызывающего рефлекторное расширение и заполнение кровью кавернозных сосудистых пространств. Объем раковин значительно увеличивается, соответственно суживается ширина носовых ходов. В этих условиях воздух в полости носа проходит более тонкой струей, соприкасается с большей поверхностью слизистой оболочки, отчего согревание идет интенсивнее. Согревающий эффект тем более выражен, чем ниже температура наружного воздуха.

Увлажнение воздуха в полости носа происходит за счет секрета, выделяемого рефлекторно слизистыми железами, бокаловидными клетками, лимфой и слезной жидкостью. У взрослого человека в течение суток в виде пара из носовых полостей выделяется около 300 мл. воды, однако этот объем зависит от влажности и температуры наружного воздуха, состояния носа, а также других факторов.

Очищение воздуха в носу обеспечивается несколькими механизмами. Крупные пылевые частицы механически задерживаются в предверии носа густыми волосами. Более мелкая пыль, которая прошла через первый фильтр, вместе с микробами осаждается на слизистой облочке, покрытой слизистой секретом. В слизи содержатся обладающие бактерицидным действием лизоцим, лактоферрин, иммуноглобулины. Осаждению пыли способствует узость и изогнутость особых ходов. Около 40-60% пылевых частиц и микробов вдыхаемого воздуха задерживаются в носовой слизи и нейтрализуются этой слизью или удаляются вместе с ней.

Механизм самоочищения дыхательных путей, называемый мукоцилиарным транспортом (мукоцилиарный клиренс), осуществляется мерцательным эпителием. Поверхность мерцательных клеток покрыта многочисленными ресничками, совершающими колебательные движения. Каждая реснитчатая клетка имеет на своей поверхности 50-200 ресничек длиной 5-8 мкм и диаметром 0,15-0,3 мкм. Каждая ресничка имеет собственное двигательное устройство — аксонему. Частота биения ресничек 6-8 взмахов в сек. Двигательная активность ресничек мерцательного эпителия обеспечивает передвижение носового секрета и осевших на нем частичек пыли и микроорганизмов по направлению к носоглотке.

Чужеродные частицы, бактерии, химические вещества, попадающие в полость носа с потоком вдыхаемого воздуха, прилипают к слизи, разрушаются энзимами и проглатываются. Только в самых передних отделах полости носа, на передних концах нижних носовых раковин ток слизи направлен ко входу в нос. Общее время прохождения слизи от передних отделов полости носа до носоглотки составляет 10-20 мин. На движение ресничек оказывают влияние различные факторы — воспалительные, температурные, воздействие различных химических веществ, изменение РН, соприкосновение между противолежащими поверхностями мерцательного эпителия и др.

Проводя лечение заболеваний носа, нужно учитывать, что любое вливание сосудосуживающих или других капель в нос в течение длительного времени (более 2 нед) наряду с лечебным эффектом оказывает отрицательное влияние на функцию мерцательного эпителия.

К защитным механизмам относятся также рефлекс чиханья и слизеотделения. Инородные тела, пылевые частицы, попадая в полость носа, вызывают рефлекс чиханья: воздух внезапно с определенной силой выбрасывается из носа, тем самым удаляются раздражающие вещества.

Обонятельная функция

Обонятельный анализатор относится к органам химического чувства, адекватным раздражителем которого являются молекулы пахучих веществ (одоривекторы). Пахучие вещества достигают обонятельной области вместе с воздухом при вдыхании через нос. Обонятельная область (regio olfactorius) начинается от обонятельной щели (rima olfactorius), которая находится между нижним краем средней носовой раковины и перегородкой носа, идет кверху до крыши полости носа, имеет ширину 3-4 мм. Для восприятия запаха необходимо, чтобы воздух диффундировал в обонятельную область. Это достигается короткими форсированными вдохами через нос, при этом образуется большое количество завихрений, направленных в обонятельную зону (такой вдох человек делает, когда нюхает).

Существуют различные теории обоняния.

- Химическая теория (Цваардемакера). Молекулы пахучих веществ (одоривекторы) адсорбируются жидкостью, покрывающей волоски обонятельных клеток, и, приходя в контакт с ресничками этих клеток, растворяются в липоидной субстанции. Возникшее возбуждение распространяется по цепи нейронов к корковому ядру обонятельного анализатора.

- Физическая теория (Гейникса). Различные группы обонятельных клеток возбуждаются в ответ на определенной частоты колебания, свойственные определенному одоривектору.

- Физико-химическая теория (Мюллера). Согласно этой теории, возбуждение органа обоняния возникает благодаря электрохимической энергии пахучих веществ.В животном мире существуют аносматики (дельфины), микросматики (человек) и макросматики (грызуны, копытные и др.). Обоняние у животных развито значительно в большей степени, чем у человека. Так, например, у собаки оно в 10 000 раз сильнее, что обусловлено тесной связью жизненных функций с обонянием.

Нарушение обоняния может быть первичным, когда оно связано с поражением рецепторных клеток, проводящих путей или центральных отделов обонятельного анализатора, и вторичным — при нарушении притока воздуха к обонятельной области.

Обоняние резко снижается (гипосмия) и иногда исчезает (аносмия) при воспалительных процессах, полипозных изменениях слизистой оболочки, атрофических процессах в полости носа.

Кроме того, редко встречается извращенное обоняние — кокосмия.

Околоносовые пазухи играют в основном резонаторную и защитную функции.

Резонаторная функция

Резонаторная функция носа и околоносовых пазух заключается в том, что они, являясь воздухоносными полостями, наряду г глоткой, гортанью и полостью рта участвуют в формировании индивидуального тембра и других характеристик голоса. Маленькие полости (решетчатые ячейки, клиновидные пазухи) резонируют более высокие звуки, в то время как крупные полости (верхнечелюстные и лобные пазухи) резонируют более низкие тоны. Поскольку величина полости пазух в норме у взрослого человека не изменяется, тембр голоса сохраняется на всю жизнь постоянным.

Небольшие изменения тембра голоса происходят во время воспаления пазух в связи с утолщением слизистой оболочки. Положение мягкого нёба в определенной степени регулирует резонанс, отгораживая носоглотку, а значит, и полость носа, от среднего отдела глотки и гортани, откуда идет звук. Паралич или отсутствие мягкого нёба сопровождается открытой гнусавостью (rhinolalia aperta), обтурация носоглотки, хоан, полости носа сопровождаются закрытой гнусавостью (rhinolalia clausa).

По материалам сайта

eurolab.ua

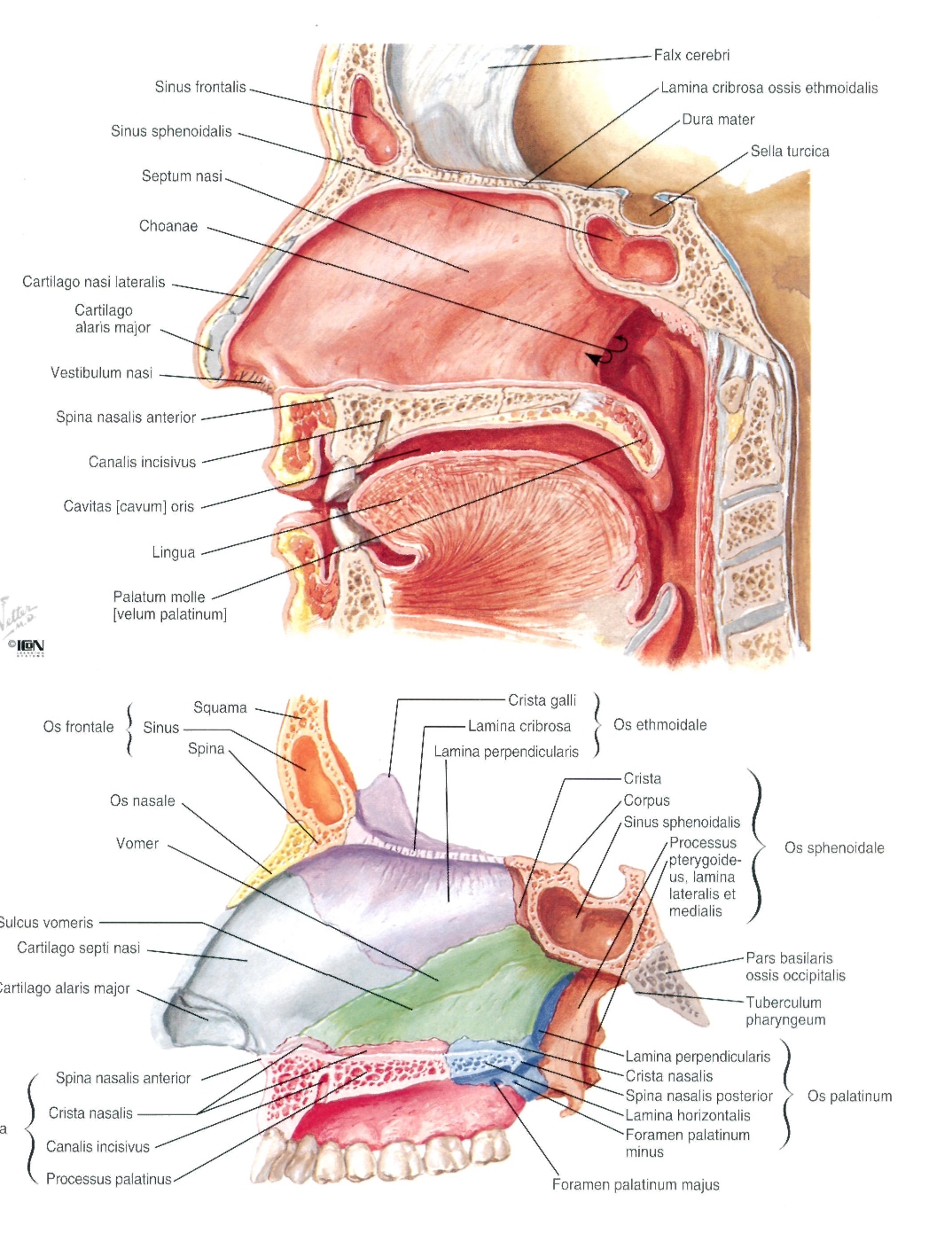

АНАТОМИЯ и физиология НОСА — Студопедия

Нос разделяется на наружный нос, полость носа и околоносовые пазухи.

Наружный нос

Наружный нос имеет вид трехгранной пирамидой, основание которой обращено кзади. Верхняя часть наружного носа, граничащая с лобной областью, называется корнем носа. Книзу от него находится спинка, которая переходит в верхушку носа. Боковые поверхности наружного носа образуют крылья наружного носа.

Нижний край крыльев носа вместе с подвижной частью перегородки носа образуют вырез ноздрей.

Скелет наружного носа представлен двумя тонкими носовыми костями, которые соединяются друг с другом по средней линии и образуют спинку наружною носа в ее верхнем отделе. В коже крыльев и кончика носа имеется очень много сальных желез, при хроническом воспалении которых, а также закупорке выводных протоков могут развиваться угри. Эта область наружного носа содержит также много потовых желез.

Кожа наружного носа получает кровь из лицевой артерии. У кончика носа артерии образуют очень густую сосудистую сеть, обеспечивая хорошее кровоснабжение области. Венозный отток из области наружного носа (кончик, крылья, а также область верхней губы) осуществляется за счет лицевой вены, которая переходит в верхнюю глазничную, впадающую в пещеристый синус, располагающийся в средней черепной ямке. Это условие делает чрезвычайно опасным развитие фурункула в области наружного носа и верхней губы, из-за возможности распространения инфекции по венозным путям в полость черепа, что может привести к сепсису.

Лимфоотток осуществляется за счет лимфатических сосудов, сопровождающих артерии и вены этой области. Ряд лимфатических сосудов впадает в глубокие и поверхностные шейные узлы.

Иннервация кожи наружного носа осуществляется за счет глазной и верхнечелюстной ветвей тройничного нерва.

Полость носа

Полость носа разделяется перегородкой на правую и левую половины. Спереди полость носа посредством ноздрей сообщается с окружающей средой, а сзади через хоаны с верхней частью глотки — носоглоткой.

Кровоснабжение полости носа осуществляется от верхнечелюстной артерии, одной из концевых ветвей наружной сонной артерии. От нее отходит клиновидно-небная, входящая в полость носа через одноименное отверстие примерно на уровне заднего конца средней раковины. Она дает ветви для боковой стенки носа и перегородки носа, через резцовый канал анастомозирует с большой небной артерией и артерией верхней губы.

Кроме того, в полость носа проникают передняя и задняя решетчатые артерии, отходящие от глазной артерии, являющейся ветвью внутренней сонной артерии.

Таким образом, кровоснабжение полости носа осуществляется из системы внутренней и наружной сонных артерий и поэтому не всегда перевязка наружной сонной артерии приводит к остановке упорного носового кровотечения.

Веныполости носа расположены более поверхностно относительноартерий и образуют в слизистой оболочке носовых раковин, перегородке носа несколько сплетений. Благодаря венозной сети с многочисленными анастомозами возможно развитие тяжелых осложнений, таких как тромбофлебит челюстнолицевой области, тромбоз вен глазницы, тромбоз пещеристого синуса, развитие сепсиса.

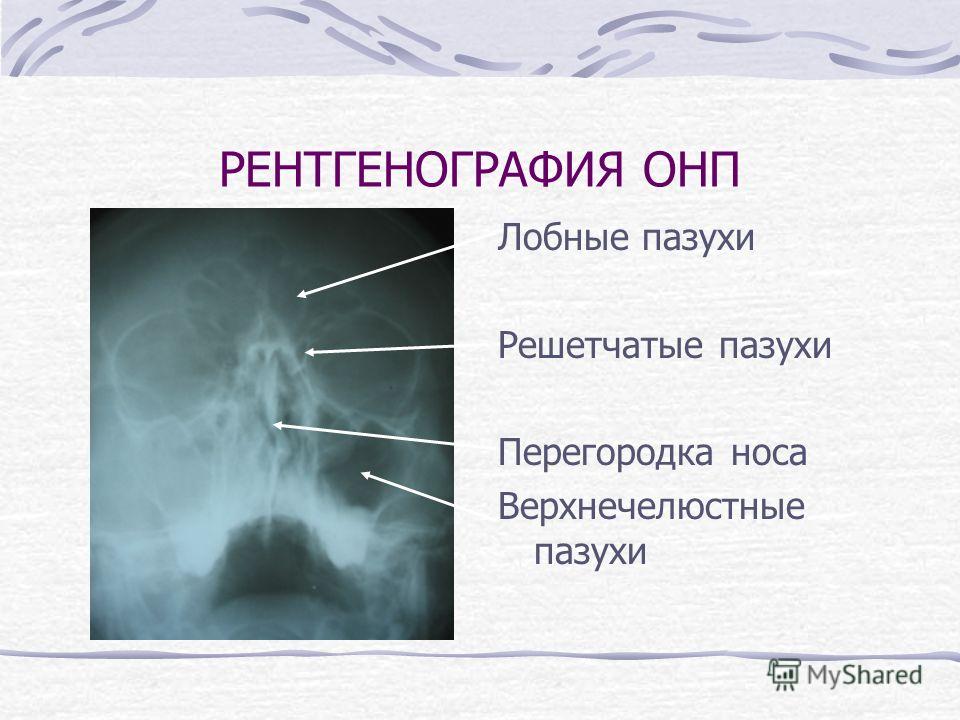

Околоносовые пазухи

Верхнечелюстная (гайморова) пазуха самая объемная, расположена в теле верхней челюсти. У новорожденных пазуха имеет щелевидную форму и занимает ограниченное пространство между передней стенкой пазухи, нижней стенкой орбиты и альвеолярным отростком.

Лобная пазуха находится в толще лобной кости.

Решётчатый лабиринт имеет сложное строение и состоит из большого числа воздухоносных ячеек. Число ячеек может колебаться от 8 до 20 с каждой стороны. Каждая из ячеек имеет свое выводное отверстие, открывающееся в средний носовой ход (передние и средние ячейки) или в верхний носовой ход (задние ячейки).

Клиновидная пазуха расположена в теле клиновидной кости, кзади от полости носа. Пазуха разделяется костной перегородкой на две части. Выводное отверстие клиновидной пазухи открывается в верхний носовой ход. Поблизости от клиновидной пазухи находятся гипофиз, перекрест зрительных нервов, пещеристый синус.

Физиология носа

Нос выполняет следующие функции:

1. Дыхательная функция — участвуют полость носа и носовые пазухи. При нарушении носового дыхания (дыхание через рот) организм получает 78% кислорода от нормы, появляется головная боль, утомляемость, повышение внутричерепного давления и т.д. у детей это приводит к неправильному прорезыванию зубов, искривлению носовой перегородки, деформации лицевого скелета, бронхиальной астме, ночному недержанию мочи и др. патологии.

2. Защитная функция – воздух очищается, согревается и увлажняется.

3. Обонятельная функция, снижение обоняния называется гипосмия, полное отсутствие – аносмия, извращение обоняния – какосмия

4. Резонаторная функция состоит в усилении тонов голоса и придании ему индивидуального тембра. Нарушение прохождения воздуха в полости носа и пазухах вызывает закрытую гнусавость,а при свободном дыхании через нос, но нарушении движения мягкого неба (расщелина мягкого неба, паралич) наблюдается открытая гнусавость.

1.4. Клиническая физиология носа и околоносовых пазух

Различают

верхние и нижние дыхательные пути. Нос

и околоносовые пазухи, глотка с

полостью рта и гортань относятся к

верхним дыхательным путям, трахея,

бронхи с бронхиолами и альвеолы — к

нижним.

Нормальным

для человека является дыхание через

нос. Нос выполняет, кроме дыхательной,

защитную, резонаторную и обонятельную

функции, а также участвует в регуляции

глубины дыхания и слезоотделения,

гемодинамике головного мозга.

Дыхательная

функция носа является частью функции

дыхательного аппарата человека. Во

время вдоха, обусловленного отрицательным

давлением в грудной полости, воздух

устремляется в обе половины носа.

Поскольку плоскость ноздрей расположена

горизонтально, струя воздуха вначале

направляется вверх, большая часть — по

общему носовому ходу, меньшая — по

среднему. В связи с продолжающейся тягой

в сторону хоан основная масса воздуха

дугообразно поворачивает кзади и

идет на уровне среднего носового хода,

хотя часть воздушной струи достигает

свода носа и здесь поворачивает к

хоанам. При выдохе напор воздуха

происходит от носоглотки через хоаны

(расположенные вертикально) к ноздрям,

поэтому основная масса воздуха при

выдохе идет на уровне нижнего носового

хода. Таким образом, дыхание осуществляется

преимущественно через дыхательную

область (regio

respiratoria). При

вдохе из околоносовых пазух выходит

часть воздуха, что способствует согреванию

и увлажнению вдыхаемого воздуха, а

также диффузии его в обонятельную

область. При выдохе согретый воздух

поступает в пазухи. Около половины

(47 %) сопротивления дыхательных путей

приходится на полость носа, что обусловлено

и относительной узостью, изогнутостью

носовых ходов и неровной поверхностью

их стенок. Это сопротивление имеет

физиологическое обоснование:

давление струи воздуха на слизистую

оболочку носа участвует в возбуждении

дыхательного рефлекса.

Если дыхание происходит через рот, вдох

становится менее глубоким, в результате

чего уменьшается количество поступающего

в организм кислорода. При этом уменьшается

и отрицательное давление со стороны

грудной клетки, что в свою очередь

приводит к нарушению гемодинамики

черепа (ухудшается отток венозной крови

от головы). Компенсаторные механизмы,

особенно у детей, часто оказываются

недостаточными, что обусловливает

развитие рада патологических процессов

в нервной, психической, сосудистой,

кроветворной и других системах. В

частности,

при хроническом нарушении носового

дыхания у детей уменьшается содержание

гемоглобина в крови, снижается цветовой

показатель, увеличивается количество

белых кровяных телец и уменьшается

количество эритроцитов, снижается

резервная щелочность крови, изменяются

окислительные процессы и др.

У взрослых эти тенденции также имеют

место, хотя и выражены в меньшей

степени.

Защитная

функция носа представлена механизмами,

с помощью которых воздух согревается,

увлажняется и очищается во время его

прохождения по носовым путям при вдохе.

Согревание

воздуха осуществляется за счет тепла,

идущего от поверхности стенок носа,

площадь которой большая благодаря

неровности стенок. Кавернозные тела,

расположенные в слизистой оболочке

нижних и частично средних носовых

раковин, представляют собой сосудистый

аппа- рат, предназначенный для согревания

воздуха. Холодный воздух как

раздражающий фактор вызывает очень

быстрое рефлекторное расширение

кавернозных пространств и заполнение

их кровью, при этом объем раковин

значительно увеличивается, поверхность

их также становится больше, соответственно

суживаются носовые ходы. В этих условиях

воздух проходит в полость носа более

тонкой струей и обтекает большую

поверхность слизистой оболочки,

вследствие чего согревание идет

интенсивнее. Температура наружного

воздуха с 20 °С повышается до 36 °С

после прохождения его по полости носа

до носоглотки. Согревающий эффект тем

больше выражен, чем ниже температура

наружного воздуха.

Увлажнение

воздуха в полости носа происходит

вследствие насыщения его влагой,

покрывающей слизистую оболочку. Носовая

слизь образуется путем проникновения

жидкости из кровеносных сосудов, желез

слизистой оболочки, слезных желез и

лимфы из межтканевых щелей. У взрослого

человека в течение 1 сут из носовой

полости в виде пара выделяется более

500 мл воды, однако этот объем зависит от

влажности и температуры наружного

воздуха, состояния носа и других факторов.

Очищение

воздуха в носу обеспечивается несколькими

механизмами. При прохождении струи

воздуха через преддверие носа крупные

частицы пыли задерживаются достаточно

густыми волосами на коже преддверия.

Более мелкая пыль, которая прошла

через первый фильтр вместе с микробами,

осаждается на слизистой оболочке,

покрытой слизистым секретом; осаждению

пыли способствуют узость и изогнутость

носовых ходов. Около 40—60 % пылевых частиц

и микробов, находящихся во вдыхаемом

воздухе, задерживаются в слизи и удаляются

вместе с нею. Механизмом, удаляющим

слизь из носа, является мерцательный

эпителий (рис. 1.10). Посредством колебательных

движений ресничек слизь продвигается

в сторону носоглотки таким образом, что

их рабочее движение кзади происходит

в распрямленном состоянии, а возвращение

— в изогнутом. Поскольку в обонятельной

зоне имеются островки мерцательного

эпителия, то и здесь удаление слизи

обеспечено. Колебания ресничек подчиняются

определенному ритму (примерно 250

циклов в минуту), при этом один участок

как бы передает другому порцию перемещаемой

слизи. В передних и верхних отделах

полости носа движение слизи более

медленное, чем в средних и задних; общее

время прохождения слизи от переднего

края нижней носовой раковины до хоан

может достигать 20—30 мин. На движение

ресничек оказывают влияние различные

факторы: воспалительные, физические,

химические, температурные, рН среды и

др. При нарушении нормальных условий

реснички не только перестают колебаться,

но и даже исчезают, пока не нормали-

Рис.

1.10.

Строение слизистой оболочки полости

носа при увеличении в 9150 раз гоказывает

соотношение ресничек и микроволосков.

зуются

условия на слизистой оболочке При

печении заболеваний носа нужно

учитывать, что любое вливание капель в

нос, особенно длительное, не только дает

лечебный эффект, но и может оказать

отрицательное влияние на дренажную

функцию мерцательного эпителия, поэтому

необходимо избегать продолжи гельного

введения в нос масляных, содовых, сосудосу

— живающих и других растворов

Выраженный

обеззараживающий эффект дает лизоцим,

который содержится в секрете слезных

желез и носовой слизи Слизь из носоглотки

обычно проглатывается вместе со слюной,

и в желудке происходит ее окончательное

обезврежива ние.

К

защитным механизмам относится также

рефлекс чиханья и слезоотделения Пылзвые

частицы, механические, химические,

холодовые и другие факторы могут быть

раздражителями, вызывающими этот рефлекс

При чиханье воздух внезапно с

определенной силой выбрасывается из

носа, тем самым удаляются раздражающие

вещества Чиханье может сопровождаться

обильным слизеотделением хотя оно может

возникнуть при воздействии различных

раздражителей и без чиханья

Обонятельная

функция у человека обеспечива ется

обонятельной зоной слизистой оболочки

носа, в которой находятся нейроэпителиальные

веретенообразные обонятельные

клетки, представляющие собой хеморецепторы

Обоня- телььая область (regio

olfactoria) начинается

от обонятельнойщели (rirnma

olfactoria), которая

находится между нижним краем средней

раковины и носовой перегородкой и имеет

ширину 3—4 мм. Обонятельная щель

ведет кверху в обонятельную область,

которая располагается на латеральной

и медиальной стенках до свода носа.

Для улучшения ощущения необходимо,

чтобы воздух диффундировал в обонятельной

области. Это достигается короткими

форсированными вдохами через нос, при

этом образуется большое количество

завихрений, направленных в обонятельную

зону (такие вдохи человек делает, когда

нюхает). Непосредственным раздражителем

обонятельного рецептора являются

молекулы газообразного вещества, а

также пара, тумана, пыли, дыма, растворимые

в обычных условиях в воде и жирах. Такие

молекулы, имеющие не полностью насыщенные

атомные связи, называются

одори- векторами.

Согласно химической теории обоняния

Цваадер- макера, пахучее вещество

(одоривектор), растворяясь в секрете

(слизи) боуменовых (обонятельных) желез

с низким осмотическим давлением,

быстро распространяется и вступает в

контакт с волосками обонятельных

веретенообразных клеток. По этим

волоскам молекулы пахучего вещества

проникают в протоплазму клеток, где

вступают в соединение с определенным

белком, что сопровождается обонятельным

возбуждением. Как эта, так и другие

теории не совсем полно объясняют

механизм обоняния. Чувствительность

обоняния к различным веществам у разных

людей неодинакова, но средний порог

обоняния по количеству пахучего вещества

в воздухе довольно низкий. Для сильно

пахнущих веществ он находится в пределах

2107

на 1 л воздуха.

Роль

околоносовых пазух в акте носового

дыхания весьма условна. В то же время

их, по-видимому, нельзя рассматривать

только в качестве рудиментарных

образований. Можно выделить две основные

функции околоносовых пазух — защитную

и резонаторную

.Защитная

функция околоносовых пазух выражается,

во-первых, в том, что наличие самих пазух

служит защитой от внешних воздействий

для более глубоких и жизненно важных

образований лицевого и мозгового

черепа; во-вторых, пазухи являются

дополнительными резервуарами согретого,

увлажненного и очищенного воздуха.

Слизистая об

Анатомия и физиология носа — Зеленин Н. В.

Наружный нос имеет форму трехгранной пирамиды. Костная часть представлена носовыми костями. Соединяясь по средней линии, они образуют спинку носа. Кнаружи от носовых костей расположены лобные отростки верхней челюсти, которые являются боковыми поверхностями наружного носа. Носовые кости, лобные отростки верхней челюсти, верхняя челюсть образуют грушевидное отверстие, к краям которого примыкают хрящевые образования. Под край носовых костей в форме крыши подходят верхние латеральные (треугольные) хрящи. В боковом направлении они переходят в фиброзную ткань, достигающую краев грушевидного отверстия. К треугольным хрящам прилежат нижние латеральные (крыльные) хрящи, которые располагаются в кончике носа и носовых крыльях. Каждый из хрящей образует две ножки: более крупная — латеральная располагается в крыле носа, более узкая — медиальная идет в кожной перегородке. Между треугольными и крыльными хрящами располагается четырехугольный хрящ перегородки носа. Наружный нос покрыт кожей. Кожа покрывает не только наружную, но и внутреннюю часть поверхности крыльев, перегородки носа и его дно.

Полость носа осуществляет связь организма с воздушной средой. Она представляет собой различного диаметра воздушный канал, окруженный костями лицевого и мозгового отделов черепа, спереди сообщающийся через носовые отверстия с внешней средой, сзади с носоглоткой. Боковая стенка полости носа представлена: носовой костью, верхней челюстью, слезной костью, решетчатой костью, небной костью, нижней носовой раковиной, крыловидным отростком основной кости. Особенностью этой стенки является наличие на ней носовых раковин: нижней, средней, верхней, которые отграничивают соответствующие носовые ходы. В нижнем носовом ходе открывается носослезный канал. Под средний носовой ход открывается соустье верхнечелюстной пазухи, передние и средние клетки решетчатой кости. В верхний носовой ход открываются задние клетки решетчатой кости и клиновидная пазуха. Дно полости носа образовано горизонтальными отростками верхней челюсти и небной кости, которые одновременно служат основой твердого неба.

Перегородка носа делит полость носа на две части. Она состоит из костной и хрящевой частей. Костная часть образована перпендикулярной пластинкой решетчатой кости и сошником. Перпендикулярная пластинка сверху спереди примыкает к лобной кости и к внутренней поверхности носовых костей, а сзади и снизу соединяется с верхним краем сошника. Между передним краем перпендикулярной пластинки и передней трети сошника входит четырехугольный хрящ. Верхний край хряща образует передний отдел спинки носа. К переднему краю четырехугольного хряща примыкает медиальная ножка большого крыльного хряща. Кожно-хрящевой, передний, отдел перегородки носа в отличие от костного является подвижным.

Полость носа выполняет следующие функции: обонятельную, дыхательную, защитную, речевую.

Обонятельная область представлена обонятельными, базальными и поддерживающими клетками. Она занимает пространство выше середины средней носовой раковины. В обонятельной области имеются трубчато-альвеолярные железы, вырабатывающие серозный секрет, который смачивает обонятельные волоски и способствует восприятию обонятельного раздражения.

Дыхательная область выстлана слизистой оболочкой, продолжающейся в околоносовые пазухи. Слизистая оболочка снабжена кавернозной тканью и слизистыми железами, расположенными преимущественно в нижней носовой раковине. Выстлана слизистая

Анатомия и физиология носовой полости (внутреннего носа) и слизистой оболочки

Введение

Носовая полость относится к внутренней части носа или структуре, которая открывается снаружи через ноздри. Это точка входа вдыхаемого воздуха и первая из ряда структур, образующих дыхательную систему. Полость полностью выстлана слизистой оболочкой носа, одной из анатомических структур (другие включают кожу, оболочки тела, такие как череп, и неназальные слизистые оболочки, такие как влагалище и кишечник), которые образуют физические барьеры иммунной системы организма.Эти барьеры обеспечивают механическую защиту от вторжения инфекционных и аллергенных патогенов.

Анатомия носовой полости

Носовая полость простирается от наружного отверстия, ноздрей, до глотки (верхняя часть глотки), где она соединяется с остальной частью дыхательной системы. Он разделен посередине носовой перегородкой, кусок хряща, который формирует и разделяет ноздри. Каждую ноздрю можно разделить на крышу, пол и стены.Полость носа можно разделить на преддверие, дыхательный и обонятельный отделы.

Преддверие носа

Преддверие носа — это расширенная область у отверстия ноздри.

Дыхательная секция

Дыхательная секция носовой полости — это проходы, через которые воздух попадает в дыхательную систему. Дыхательный отдел каждой ноздри содержит четыре раковины (выступы или бугорки), которые также называются носовыми костями или долями и покрыты слизистой оболочкой носа.В основе этих раковин находятся проходы (проходы во внутренние структуры тела). Проходы носовой полости соединяются с придаточными пазухами носа.

Обонятельная область

Обонятельные рецепторы (рецепторы обонятельных ощущений) находятся в этом отделе носовой полости. Боуменовские железы также находятся в этом отделе носовой полости.

Окружающие структуры

Пазухи носа

Полость носа окружена кольцом придаточных пазух носа, и проходы носовых ходов соединяются с этими структурами.Пазухи развиваются как выросты из полости носа и впадают в нее. Слизистая носовых пазух соединяется со слизистой оболочкой носа.

Нослезные протоки

Нослезные протоки — это протоки, которые соединяют слезные (слезные) протоки глаза с полостью носа.

Полость рта

Полость носа отделена от полости рта (внутренней части рта) твердым небом.

| Для получения дополнительной информации о других отделах дыхательной системы и их работе см. Дыхательная система. |

Анатомия слизистой оболочки носа

Слизистая оболочка носа, также называемая слизистой оболочкой дыхательных путей, выстилает всю полость носа, от ноздрей (внешние отверстия дыхательной системы) до глотки (самый верхний отдел горла). Наружная кожа носа соединяется со слизистой оболочкой носа в преддверии носа. Динамический слой слизи покрывает носовой эпителий (самый внешний слой клеток слизистой оболочки носа).

Начальная треть полости носа выстлана многослойным плоским эпителием (гладкий эпителий, состоящий из клеток с плоской поверхностью), толщиной в несколько слоев клеток.Внешний слой плоских клеток покрывает слой пролиферативных клеток (клетки, которые делятся и реплицируются с образованием новых клеток), который прикреплен к базальной мембране, сети жестких волокон, поддерживающих эпителий.

Задние две трети полости выстланы псевдостратифицированным столбчатым мерцательным эпителием (тип эпителия, в котором клетки выстраиваются в столбики и выбрасывают крошечные волоски, называемые ресничками), содержащего бокаловидные клетки (клетки, продуцирующие слизь), и который покрывает основание мембрана.

Подслизистая оболочка носа лежит под базальной мембраной. Этот слой состоит из желез, выделяющих водянистые вещества и слизь, нервов, обширной сети кровеносных сосудов и клеточных элементов, таких как плазма крови. Вся слизистая оболочка сконцентрирована на кровеносных сосудах и содержит большие венозные пространства; тела, похожие на вены, набухающие и застойные в ответ на аллергию или инфекцию.

Слизистая оболочка обонятельной системы

В отличие от других слизистых оболочек носа, эпителий обонятельной системы не выступает за реснички.Эта слизистая оболочка содержит нервы, которые соединяются с обонятельным нервом.

Физиология носовой полости

Носовая полость позволяет воздуху попадать в дыхательную систему при дыхании. Структуры внутри полости регулируют поток воздуха и содержащихся в ней частиц. Обонятельная область носовой полости регулирует обоняние.

Раковины (носовые раковины)

Раковины (носовые раковины) слизистой оболочки носа увеличивают общую площадь поверхности слизистой оболочки и создают турбулентность в воздухе, поступающем в дыхательные пути.Это вызывает завихрение воздуха при движении через носовую полость и увеличивает контакт между проникающим воздухом и слизистой оболочкой носа, позволяя задерживать частицы в воздухе перед попаданием в другие части дыхательной системы (например, легкие).

Обонятельная система

Обонятельная система обрабатывает сенсорную информацию, связанную с запахом.

Железы Боумена

Железы Боумена секретируют большую часть слизи, которая покрывает нервы обонятельной системы.Они также выделяют пигмент, придающий слизи желтый цвет. Слизь, выделяемая этими железами, растворяет запахи, когда они попадают в нос, что позволяет им взаимодействовать с обонятельными рецепторами.

Окружающие структуры

Параназальные пазухи

Функция придаточных пазух носа заключается в том, чтобы резонировать с речью и выделять слизь, которая попадает в носовой ход. Остальные функции носовых пазух изучены недостаточно.

Нослезные протоки

Нослезные протоки отводят слезы из слезных (слезных) протоков глаз к слизистой оболочке носа.

Физиология слизистой оболочки носа

Слизистая оболочка носа играет важную роль в обеспечении иммунных реакций на аллергены и инфекционные частицы, попадающие в нос. Это помогает предотвратить проникновение аллергенов и инфекций в полость носа и распространение на другие структуры тела, например, в легкие. Слизь, выделяемая слизистой оболочкой и выстилающая ее, создает физический барьер против вторжения патогенов (вредоносных микроорганизмов). Он липкий и улавливает болезнетворные микроорганизмы, когда они попадают в полость носа.

Улавливание патогенов позволяет компонентам слизи атаковать и уничтожать микробы. Например, антитело под названием IgA предотвращает прикрепление патогенных микробов к клеткам слизистой оболочки и, таким образом, предотвращает их вторжение в клетки. Лизоцим (ферменты, разрушающие бактерии) — еще один компонент носовой слизи. Он работает для разложения патогенных микробов. Эпителиальные или внешние клетки слизистой оболочки носа постоянно изнашиваются и заменяются новыми клетками нижележащего пролиферативного (регенеративного) слоя.Это обеспечивает дополнительную защиту, так как гарантирует, что патогены, которым удается проникнуть во внешний слой клеток, удаляются по мере отделения эпителиальных клеток.

Однако у некоторых людей возникают аномальные реакции слизистой оболочки носа и возникают иммунные реакции против аллергенов, которые организм обычно не распознает как патогенные и, следовательно, обычно не вызывает иммунного ответа. Считается, что у этих людей слизистая оболочка, которая обычно защищает организм от вторжения микроорганизмов, играет роль в патологической аллергической реакции, называемой реакцией гиперчувствительности 1 типа.Этот тип аллергической реакции опосредуется В-клетками (продуцирующими антитела клетками иммунной системы), которые начинают продуцировать иммуноглобулин типа Е (IgE) (обсуждается ниже).

Эпителиальные клетки

Эпителиальные клетки образуют эпителий или поверхностный слой слизистой оболочки носа. Исторически считалось, что эпителиальные клетки слизистой оболочки носа просто:

- Обеспечивают физический барьер для проникновения инфекционных микроорганизмов и аллергических частиц;

- Работает вместе со слизистыми железами и ресничками для выделения и удаления слизи и инородных частиц из полости носа.

Однако недавние данные свидетельствуют о том, что функции эпителиальных клеток намного шире и что они также регулируют иммунные реакции, которые возникают, если физический барьер не работает и патогены инфильтрируют клетки слизистой оболочки носа. Эпителий содержит антигенсвязывающие белки (участки белковой цепи антитела, которые распознают антигены и присоединяются к ним). Эти белки участвуют в процессах, посредством которых аллергены представлены антигенпрезентирующим клеткам. Эти клетки несут ответственность за внедрение патогенов в Т-лимфоцитарные клетки (Т-клетки), которые, в свою очередь, вызывают иммунный ответ для уничтожения представленных им аллергенов.Антигенпредставляющие клетки захватывают антигены, когда они попадают в организм, и представляют их наивным Т-клеткам. То есть; Т-клетки, которые ранее не встречались и, следовательно, еще не распознаются как патогенные, если присутствует специфический антиген. Таким образом, антигенсвязывающие белки в эпителии катализируют ряд процессов, посредством которых Т-клетки начинают распознавать аллергены и отвечать на них.

Эпителиальные клетки также выделяют факторы, которые усиливают воспалительные реакции. Наиболее важными из этих факторов являются цитокины (белки, регулирующие продолжительность и интенсивность иммунных ответов).Аллергены могут непосредственно активировать эпителиальные клетки, чтобы вызвать воспалительный ответ, или эпителиальные клетки могут вызывать такой ответ в ответ на распознавание антигена Т-клетками. Эпителиальные клетки, по-видимому, также участвуют в процессах продуцирования IgE, которые закрепляют аллергические реакции (подробнее обсуждается ниже).

Эндотелиальные клетки

Эндотелиальные клетки — это клетки, выстилающие стенки артерий, питающих слизистую оболочку носа. Они также участвуют в аллергических реакциях.Они в первую очередь привлекают лейкоциты (белые кровяные клетки), циркулирующие в крови, к месту воспаления.

Слизистые железы

Слизистые железы слизистой оболочки носа производят липкую слизь, которая увлажняет воздух и задерживает бактерии, попадая в дыхательные пути.

Реснички

Реснички или небольшие волоски, которые выступают из эпителия и выстилают слизистую носа, создают движения, которые отводят слизь из носового прохода в горло, откуда она проглатывается и переваривается желудочным соком.Уровень активности ресничек зависит от температуры, и при низких температурах реснички становятся менее активными. В этих условиях слизь может накапливаться в ноздрях и капать из них (насморк). Инфекционные частицы и аллергены также снижают активность ресничек и могут вызывать такие симптомы, как заложенность носа или насморк.

Нижележащие кровеносные сосуды

Тонкостенные вены, на которые опирается слизистая носа, обеспечивают теплый воздух, поступающий в дыхательные пути. Из-за высокой концентрации кровеносных сосудов в полости носа изменения в этих кровеносных сосудах способствуют заложенности носа.Например, сужение этих кровеносных сосудов снижает сопротивление дыхательных путей, облегчая попадание воздуха в дыхательную систему. Носовые нервы также регулируют реакцию заложенности.

Нервы

Иннервация слизистой оболочки носа регулируется тройничным и верхнечелюстным нервами, которые также вызывают ощущения в других областях лица. Тройничный нерв регулирует ощущения, включая прикосновение, давление и температуру в носу, в то время как симпатическая и парасимпатическая иннервация (иннервация, которая контролирует непроизвольные движения, такие как сужение и расширение кровеносных сосудов) происходит через верхнечелюстной нерв.Различные типы нервов, обнаруженные в полости носа и слизистой оболочке, выполняют разные функции. Например, сужение кровеносных сосудов, питающих полость носа, частично регулируется симпатической нервной системой, тогда как парасимпатическая нервная система играет роль в регулировании секреции слизи из носовых желез. Другие нервы в полости носа влияют на расширение кровеносных сосудов, носовые выделения, воспаление и взаимодействия между нервами и тучными клетками, которые опосредуют аллергические реакции.

Венозные пространства

Венозные пространства, обнаруженные по всей слизистой оболочке носа, набухают и закупориваются в ответ на аллергены и инфекцию.

Патофизиологические реакции слизистой оболочки носа при аллергическом рините

Аллергический ринит — это реакция носовых ходов на определенные аллергены, опосредованная антителами IgE. Это одна из самых распространенных аллергий у детей и взрослых. Это реакция гиперчувствительности 1 типа, которая возникает, когда слизистая оболочка носа становится сенсибилизированной к определенному аллергену окружающей среды.Обычные экологические аллергены, вызывающие ринит, включают клещей, пыльцу, животных и грибки.

У людей с нормально функционирующей иммунной системой воздействие частиц окружающей среды, таких как пыль или пыльца, не вызывает иммунного ответа. У лиц, страдающих аллергией, воздействие определенного аллергена катализирует нерегулярный и гиперчувствительный иммунный ответ. Он включает в себя системное (в масштабе всего тела) и локализованное (в слизистой оболочке носа) выработку антител IgE, которые специфически распознают тип частицы (например,грамм. пыль, пыльца). IgE продуцируется В-клетками слизистой оболочки носа.

Вырабатываемые антитела IgE обитают в клетках иммунной системы, называемых тучными клетками и базофилами, которые обычно не рассматривают частицы (например, пыль, пыльцу) как антигены. Когда IgE обитает в тучных клетках и базофилах, он сенсибилизирует их к определенному типу частиц (антигену). С будущим воздействием антигена у сенсибилизированных людей возникает аномальный и патологический воспалительный ответ, а также часто наблюдается аналогичная реакция на неродственные аллергены, такие как табачный дым.Тучные клетки, которые являются частью иммунной системы и опосредуют воспалительную реакцию, в изобилии присутствуют в слизистой оболочке носа сенсибилизированных (аллергических) людей, но не у людей, не страдающих аллергией. У этих людей (в отличие от людей, не страдающих аллергией) тучные клетки слизистой оболочки носа выполняют следующие функции:

- Увеличивают продукцию и секрецию воспалительных цитокинов в ответ на воздействие аллергена, к которому они стали сенсибилизированы; и

- Катализируют синтез IgE В-клетками в ответ на аллерген.В-клетки обычно не продуцируют IgE; они делают это только при патологической реакции аллергического ринита и других реакций гиперчувствительности 1 типа.

Базофилы, которые выделяют цитокины, а также другие воспалительные факторы, называемые гистаминами, обычно не присутствуют в слизистой оболочке носа; однако они очевидны на слизистой оболочке носа людей, страдающих аллергическим ринитом. Чем больше базофилов в слизистой оболочке носа, тем больше выраженность аллергических симптомов аллергического ринита.

Эозинофилы, тип белых кровяных телец, привлекаются из костного мозга для инфильтрации слизистой оболочки носа. Эти клетки содержат множество воспалительных факторов, в том числе ряд цитокинов. Они более концентрированы в носовых выделениях людей, страдающих аллергической реакцией. Функция Т-хелперных клеток, которые регулируют нормальную иммунную функцию, также нарушена у людей, страдающих аллергическим ринитом.

Ранняя фаза иммунного ответа

Воспалительный ответ слизистой оболочки носа при аллергическом рините можно разделить на раннюю и позднюю фазы.Ранняя фаза регулируется тучными клетками и характеризуется инфильтрацией слизистой оболочки носа аллергеном (например, пыльцой), после чего рецепторы IgE (антитела) на сенсибилизированных тучных клетках распознают аллерген и связываются с ним. Это вызывает дегрануляцию (разрыв) тучных клеток и высвобождение факторов, вызывающих воспаление, включая гистамин (ключевой медиатор аллергического ринита), триптазу и простагландины.

Ранняя фаза воспалительной реакции возникает сразу после контакта с аллергеном и вызывает симптомы, включая чихание, ринорею, зуд и заложенность носа.Симптомы возникают из-за того, что гистамин стимулирует тройничный нерв (при чихании) или слизистые железы носа (при выделении из носа). Обычно они сохраняются в течение 2–3 часов. Гистамин в сочетании с простагландинами и другими факторами стимулирует изменения кровеносных сосудов, которые приводят к заложенности носа, и могут сохраняться до 24 часов.

Поздняя фаза иммунного ответа

Поздняя фаза иммунного ответа происходит через 4-8 часов после воздействия аллергена и включает другие провоспалительные факторы, включая эозинофилы, базофилы и Т-клетки, которые выделяют цитокины, включая интерлейкин (ИЛ) -4 и — 5.IL-4 — фактор переключения для синтеза IgE; он заставляет В-клетки производить IgE. IL-5 является фактором роста эозинофилов, и его высвобождение стимулирует высвобождение большего количества эозинофилов из костного мозга, где они производятся. Люди, страдающие аллергическим ринитом, преимущественно продуцируют Т-клетки, которые секретируют ИЛ-4 и ИЛ-5 (в отличие от Т-клеток, которые не продуцируют эти ИЛ). В свою очередь, считается, что IL-4 и IL-5 вызывают преимущественную продукцию IgE, которая возникает при аллергических реакциях.

Цитокины также помогают производить молекулы, которые способствуют проникновению эозинофилов, базофилов и Т-лимфоцитов в слизистую оболочку носа.Цитокины помогают этим клеткам связываться с клетками слизистой оболочки носа и вызывать или продолжать воспалительный ответ. Закупорка носа и гиперреактивность (сенсибилизация) носового прохода возникают в результате ответа поздней фазы.

Вторичный иммунный ответ (сохранение аллергического ответа)

Некоторые цитокины также способствуют выживанию воспалительных клеток в слизистой оболочке носа. Это, в свою очередь, способствует продолжительному синтезу IgE в В-клетках и вызывает вторичный иммунный ответ, который влияет на то, как индивидуум реагирует на воздействие аллергена в будущем.Воздействие аллергена и связанная с ним воспалительная реакция имеют эффект понижения порога в отношении будущего воздействия; пораженные люди становятся более чувствительными к аллергену с увеличением воздействия. Поздняя фаза ответственна за сохранение воспалительной реакции и эффект снижения порога, иногда называемый «эффектом прайминга».

Системный иммунный ответ

Патофизиологический ответ, который характеризует аллергический ринит, также вызывает системную (по всему телу) циркуляцию воспалительных факторов, которые могут проникать в ткани других участков.Воспалительные факторы, связанные с аллергическим ринитом, особенно часто проникают в соединительные системы, верхние и нижние дыхательные пути. Аллергический ринит часто поражает людей, которые также страдают от других аллергических состояний, включая астму, атопический дерматит и риносинусит. Поскольку слизистая оболочка полости носа и носовых пазух сплошная, инфекция или аллергия слизистой оболочки носа могут легко распространяться на носовые пазухи.

Генетика и эпигенетика патофизиологических реакций носа при аллергическом рините

Аллергический ринит — это атопическое (генетическое) заболевание, которое часто встречается в семье.Те, у кого это расстройство в семейном анамнезе, с большей вероятностью испытают это состояние сами. Некоторые данные свидетельствуют о том, что нерегулярные ответы IgE и сенсибилизация к конкретным аллергенам окружающей среды генетически детерминированы, хотя генетические компоненты аллергического ринита не совсем понятны. Конкретные гены, которые могут передавать нерегулярный признак ответа IgE, не идентифицированы.

Эпигенетические механизмы (механизмы, не изменяющие ДНК напрямую), особенно пренатальный (в утробе матери) и воздействие аллергенов окружающей среды в раннем возрасте, также считаются важными.Временное воздействие окружающей среды, как известно, влияет на функцию генов. Также известно, что материнские факторы (например, воздействие на мать во время беременности) влияют на вероятность аллергии у потомства.

Ссылки

- Marieb EN. Основы анатомии и физиологии человека. (7 -е издание ). Сан-Франциско: Бенджамин Каммингс; 2003. [Книга]

- Kaiser GE. Врожденная иммунная система. Домашняя страница Дока Кайзера по микробиологии. СообществоКолледжБалтимор Каунти.2007. [цитировано 31 января 2012 года] Доступно по ссылке: URL Link

- Орахилли Р., Мюллер Ф., Карпентер С., Свенсон Р. Нос и придаточные пазухи носа. Глава 52. Основы анатомии человека. R Swenson, Ed. Дартмутская медицинская школа. 2008. [цитировано 31 января 2012 года]. Доступно по ссылке: URL Ссылка

- Mann MD. Вкусовые и обонятельные чувства. Глава 10. Нервная система в действии. [онлайн]. 2008. Медицинский центр Университета Небраски. [цитировано 26 января 2012 г.] [Книга]

- Des Jardins TR. Анатомия и физиология дыхательной системы.Глава 1. Сердечно-легочная анатомия и физиология — Основы респираторной помощи. Выпуск 5. 2008 г .; pp3-66. [Книга]

- Dykewicz MS. Риниты и синуситы. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111: S520-9. [Полный текст]

- Паванкар Р., Мори С., Озу О, Кимура С. Обзор патомеханизмов аллергического ринита. Азия Pac Allergy. 2011; 1 (3): 57-67. [Полный текст]

- Ван Каувенберге ПБ. Сенсибилизация носа. Аллергия. 1997; 52 (33-Supp): 7-9.[Abstract]

- Baroody FM, NaclerioRM. Назально-окулярные рефлексы и их роль в лечении аллергического риноконъюнктивита с помощью интраназальных стероидов. World Allergy Org J. 2011; 4 (1): S1-5. [Полный текст]

- Гаффар А. Реакции гиперчувствительности. Глава 17. Микробиология и иммунология. [онлайн]. Университет Южной Каролины. 2010. [цитировано 26 января 2012 года]. Доступно по адресу: URL Link

- Scanning GK, Durham SR, Mirakian R, et al. Рекомендации BSACI по лечению аллергического и неаллергического ринита. Clin Exper Allergy. 2008; 38: 19-42. [Полный текст]

- Аллергический ринит — патофизиология. BMJ Best Practice. 2011. [Издательство]

- Окано М. Механизмы и клиническое значение глюкокортикостероидов в лечении аллергического ринита. Clin Exp Immunol. 2009; 158: 164-73. [Аннотация | Полный текст]

- Broide DH. Аллергический ринит: патофизиология. Allergy Asthm Proc. 2010; 31 (5): 370-4. [Аннотация]

- Qiu S, Du Y, Duan X, et al.Цитотоксические Т-лимфоциты опосредуют хроническое воспаление слизистой оболочки носа у пациентов с атипичным аллергическим ринитом. N Am J Med Sci. 2011; 3 (8): 378-83. [Полный текст]

Как нарисовать нос — анатомия и строение

У нас есть носы всех форм и размеров, но есть общие черты. Важно понимать эти сходства, чтобы вы могли решить любой вопрос под любым углом.

В этом уроке мы упростим нос до его основных плоскостей, чтобы понять перспективу под разными углами. Затем пойдите глубже и исследуйте анатомию, и, наконец, основываясь на анатомии, разбейте основные плоскости на второстепенные.

Крупные самолеты

На моих уроках рисования портретов я вижу, что многие люди изо всех сил пытаются заставить нос указывать в правильном направлении и выглядеть трехмерно. Чтобы сделать это правильно, важно понимать нос как упрощенную коробку.Есть боковые плоскости, верхняя и нижняя плоскости. Когда голова поворачивается из стороны в сторону или вверх и вниз, все углы и формы носа меняются. Это может быть очень сложно, и поэтому так важно сначала решить перспективу коробки, а затем , ЗАТЕМ добавить анатомию.

При виде спереди кончик носа совмещен с центральной линией лица, а боковые плоскости имеют одинаковую ширину. Когда голова поворачивается в сторону, кончик носа отходит от центральной линии.Плоскость дальней стороны станет тоньше, а ближняя — толще. Примерно на 3/4 проекции дальнейшая боковая плоскость скрыта, и в конечном итоге при виде сбоку даже верхняя и нижняя плоскости больше не видны.

Теперь давайте рассмотрим, что происходит, когда голова наклоняется вверх или вниз. Обратите внимание на высоту верхней и нижней плоскости. Если смотреть прямо, вы обычно видите небольшую часть нижней плоскости. Когда голова смотрит вверх, нижняя плоскость становится выше, а кончик носа приближается к глазам.В конце концов, он закроет даже часть глаза. Многие художники склонны опускать кончик носа, но, конечно, если вы это сделаете, то нос будет указывать в другом направлении, чем голова. Это просто странно!

При наклоне вниз верхняя часть носа выходит из ноздрей. Помните, что нижняя часть средней трети указывает на соединение ноздрей с лицом, а не кончик носа.

Анатомия

Как только вы определите перспективу носа, самое время добавить некоторые детали.Но если вы не понимаете анатомию, трудно понять, какие детали нужно добавить. Понимание анатомии поможет вам разработать форму, чтобы обозначить тонкости носа.

Нос состоит из взаимосвязанных кусочков хряща и жира, прикрепленных к кости черепа. Давайте сгруппируем эти части в 3 группы: Мостик, Шар и Крылья.

Мост

Верхняя половина переносицы — это носовая кость, а нижняя половина — боковой хрящ.Боковая плоскость — это кость, называемая верхней челюстью. А наверху носовая кость соединяется со лбом у глабеллы, которая представляет собой плоскость в форме замкового камня, обращенную вниз. Край носовой кости и боковой хрящ имеют тонкий острый гребень, переходящий в боковую плоскость и затем соединяющийся с верхней челюстью. Боковой хрящ заострен и вставлен между двумя частями, составляющими носовую подушечку.

Мяч

Интересно знать, что носовая полость на самом деле состоит из двух частей хряща, называемых большим хрящом крыльев носа.Иногда вы увидите разделение между этими двумя частями, а иногда оно будет слишком мягким, чтобы увидеть. Эти две части вместе образуют округлую форму, которая зацепляется под себя на перегородке, и вы обычно видите бугорок там, где он соединяется с черепом внутри ноздрей.

Крылья

Наконец, по бокам мяча есть два крылышка из жировой ткани. Эти крылья также цепляются вокруг и снизу. Если смотреть снизу, они соединяются с лицом дальше от перегородки из-за округлости цилиндра зуба.

Тот факт, что перегородка и крылья зацепляются за нос, очень важны для того, чтобы не рисовать мультяшный нос. Это две распространенные ошибки. Первый — это просто двухмерный контур носа. Вторая сосредоточена только на отверстии ноздрей и лишена объема крыльев и перегородки. Сосредоточившись на объемах, ваш рисунок будет выглядеть более трехмерным.

Малые самолеты

Вы должны запомнить тонкие изменения плоскостей во всех частях носа.Эти изменения плоскости обычно воспринимаются как тонкие формы и вариации краев, которые неопытному глазу кажутся случайными и нечеткими. После знакомства с второстепенными плоскостями вы можете легко идентифицировать их и проектировать так, чтобы они были более четкими на вашем рисунке. Это придает рисунку более четкое представление о трехмерной форме. И это касается чего угодно, а не только носа.

Второстепенные плоскости в основном представляют собой упрощенную геометрическую версию анатомии. Итак, давайте посмотрим на второстепенные плоскости носа.

Незначительные самолеты моста

Верхняя плоскость носовой кости направлена вверх, а затем немного ниже на боковой хрящ. Сбоку вы можете увидеть это небольшое изменение угла от носовой кости к хрящу. Соединение между костью и хрящом обычно является самой широкой частью моста.

Незначительные самолеты мяча

Шарик носа не является идеально гладким шаром, но имеет очень отчетливые изменения плоскости. У него есть верхняя, передняя и нижняя плоскости, поскольку перегородка загибается под собой и соединяется с черепом.

Боковая плоскость действует как ступенька к ноздре. Также важно указать толщину перегородки.

Малые самолеты Крыльев

Крылья загибаются в ноздри аналогично перегородке. И поэтому у каждого из них есть широкая верхняя плоскость и тонкая боковая плоскость. Крылья не тонкие, как бумага, поэтому указание передних плоскостей имеет решающее значение для придания им толщины.

Форма носа сильно различается от человека к человеку. Он может быть мягким, точеным, широким и выпуклым, тонким и заостренным и так далее.. В следующий раз, когда вы окажетесь на публике, будьте осторожны и понаблюдайте за формой носа людей.

В следующем уроке я покажу вам шаг за шагом, как нарисовать трехмерный нос.

***

Чертежные материалы предоставлены Savoir Faire

Спасибо всем, кто прислал свои фотографии. В этом видео: Макай Гомес, Дэниел Би, Эрик Хедлунд, Гэри Джосак, Йоханнес Николаас Петерс, Хосе а Де Леон, Мэтт Старбак, Муратан Ялчин, Престон Джексон, Сара Галиндо, Цинара Гилленуотер, Глеб Дмитриев, Mac

Подано в: Портрет / Голова • Видео

22.1 Органы и структуры дыхательной системы — Анатомия и физиология

Перейти к содержаниюАнатомия и физиологияАнатомия и физиология22.1 Органы и структуры дыхательной системы Человеческое тело

- Введение

- 1.1 Обзор анатомии и физиологии

- 1.2 Структурная организация человеческого тела

- 1.3 Функции человеческой жизни

- 1.4 Требования к человеческой жизни

- 1.5 Гомеостаз

- 1.6 Анатомическая терминология

- 1.7 Медицинская визуализация

- Ключевые термины

- Обзор глав

- Вопросы интерактивной связи

- Вопросы для обзора

- Вопросы для критического мышления

- 2 Химический уровень организации

- Введение

- 2.1 Элементы и атомы: строительные блоки материи

- 2.2 Химические связи

- 2.3 Химические реакции

- 2.4 Неорганические соединения, необходимые для функционирования человека

- 2.5 Органические соединения, необходимые для функционирования человека

- Ключевые термины

- Обзор главы

- Вопросы интерактивных ссылок

- Обзорные вопросы

- Вопросы критического мышления

- 3 Клеточный уровень организации

- Введение

- 3.1 Клеточная мембрана

- 3.2 Цитоплазма и клеточные органеллы

- 3.3 Ядро и репликация ДНК

- 3.4 Синтез белка

- 3.5 Рост и деление клеток

- 3.6 Клеточная дифференциация

- Ключевые термины

- Обзор главы

- Вопросы интерактивной связи

- Обзорные вопросы

- Вопросы критического мышления 4

- Введение

- 4.1 Типы тканей

- 4.2 Эпителиальная ткань

- 4.3 Соединительная ткань поддерживает и защищает

- 4.4 Мышечная ткань и движение

- 4.5 Нервная ткань опосредует восприятие и реакцию

- 4.6 Травма ткани и старение

- Ключевые термины

- Обзор главы

- Вопросы по интерактивной ссылке

- Обзорные вопросы

- Вопросы о критическом мышлении

Организационный уровень ткани

Поддержка критического мышления и движение

- 5 Покровная система

- Введение

- 5.1 Слои кожи

- 5.2 Дополнительные структуры кожи

- 5.3 Функции покровной системы

- 5.4 Заболевания, расстройства и повреждения покровной системы

- Ключевые термины

- Обзор глав

- Вопросы по интерактивной ссылке

- Обзорные вопросы

- Вопросы критического мышления

- 6 костей и костей Скелетная система

- Введение

- 6.1 Функции скелетной системы

- 6.2 Классификация костей

- 6.3 Костная структура

- 6.4 Формирование и развитие костей

- 6.5 Переломы: восстановление костей

- 6.6 Физические упражнения, питание, гормоны и костная ткань

- 6.7 Гомеостаз кальция: взаимодействие скелетной системы и других систем органов

- Ключевые термины

- главы

- Обзор Вопросы

- Критическое мышление Вопросы

Обзор

- 7 Осевой скелет

- Введение

- 7.1 Подразделения скелетной системы

- 7.2 Череп

- 7.3 Позвоночный столб

- 7.4 Грудная клетка